Nature

Notre position

Paysage

Pour pérenniser notre paysage, il est impératif de tendre vers une protection maximale de l’ensemble du territoire Alsacien.

- Protéger aussi bien les paysages « ordinaires » non encore artificialisés ou urbanisés (voire enchâssés dans les milieux urbanisés), que les paysages « emblématiques » comme la montagne, la crête Vosgienne, les paysages du Ried, etc.

- Travailler à la réalisation d’un inventaire paysager de la région en procédant à l’identification et la classification des paysages, devant permettre le classement d’un certain nombre de sites en « paysages remarquables », « paysages emblématiques », « paysages ordinaires à protéger »

- Travailler à l’élaboration d’une « charte des paysages alsaciens » (corollaire de la Convention Européenne, mais au niveau régional) qui garantirait la protection des paysages inscrits à l’inventaire de cette charte.

- Mettre en place d’une réelle politique du paysage, tant au niveau local qu’au niveau régional, en intervenant auprès des élus locaux et des collectivités territoriales afin que la notion de paysage soit prise en compte, notamment dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme.

La remise en état des paysages détruits doit être une priorité pour réduire l’impact de l’Homme.

- Travailler à la reconstitution de paysages détruits ou abîmés afin de tendre vers leur état d’origine.

- Reconstruire les paysages sur la base de documents d’archive en collaboration avec les élus locaux, les associations locales, etc.

Actus récentes

Toute l’actu du réseau Nature…

Sauvons le droit de l’environnement européen !

Entamée en juin 2024, la réflexion de la Commission européenne sur la simplification et la rationalisation de la législation environnementale fait l’objet d’une discrète concertation, en plein cœur de l’été 2025. Cette réflexion est pourtant loin d’être anodine. Nous...

Le Tanet : un joyau naturel à préserver, pas à rééquiper

Le site du Tanet est un cirque glaciaire emblématique du Haut-Rhin, situé au pied de la Réserve naturelle nationale du Tanet - Gazon du Faing et du site Natura 2000, au sein d’une zone “Quiétude attitude” du du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. C’est un...

Victoire pour Alsace Nature : le tribunal annule un défrichement illégal à Fort-Louis

Le 29 juillet 2025, le Tribunal administratif de Strasbourg a donné raison à Alsace Nature dans un contentieux concernant un défrichement illégal sur la commune de Fort-Louis, dans le Bas-Rhin. Malgré les dégâts subis par la nature, cette décision marque une victoire...

MARCHE & REVE – Retour en images sur la grande traversée de l’Alsace à pied

ÉTAPE 01 - Niederlauterbach > Wissembourg Une étape de plaine entre champs et bords de rivière (la Lauter), entre France et Allemagne. Dimanche 29 juin, un groupe de 7 marcheurs français et allemands se lançait à l’assaut des chemins de randonnée alsaciens depuis le...

« Faut qu’on s’bouge » 2025 : édition spéciale anniversaires « Faut qu’on s’cause »

Samedi 24 mai 2025 de 13h30 à 19h Fêtons ensemble les 60 ans d’Alsace Nature, les 50 ans de la FDCSC, les 45 ans d’Alter Alsace Energie, les 25 ans d’Emmaüs Mundo et les 25 ans de SINE. Fort·es ensemble : Soyons nombreux·ses犀利士 à porter haut la voix du monde...

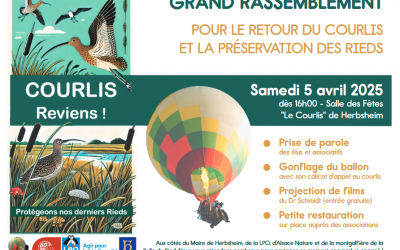

Retour sur la mobilisation pour le Courlis dans le Ried

À l’appel d’Alsace Nature, de la LPO Alsace, de La Bulle du Ried et avec le soutien de la Commune de Herbsheim, près de 300 personnes se sont rassemblées le 5 avril 2025 pour défendre les Rieds d’Alsace et le courlis cendré, un oiseau emblématique des prairies...

Commémoration : à Marckolsheim il y a 50 ans, une « ZAD » pour sauver la forêt – retour en images

Une centaine de personnes se sont réunies à Marckolsheim le 15 février dernier, près de la forêt du Rhin. Alsace Nature organisait un moment de commémoration pour les 50 ans de la lutte contre la destruction de la forêt et l’implantation d’une usine chimique de...

Campagne Sentinelles de la haie : Agir ensemble pour les haies !

Les haies apportent de nombreux bénéfices pour l’environnement et l’agriculture. Elles offrent de l’ombre au bétail, servent de réserves fourragères estivales, d’habitat pour la biodiversité, elles permettent de maintenir la structure des sols pour lutter contre...

Grand rassemblement pour le retour du Courlis et la préservation des rieds – samedi 5 avril 2025

Dans le cadre des 60 ans d'Alsace Nature, avec les associations Bulle du Ried et la LPO Alsace, nous vous invitons à un rassemblement convivial et engagé ! Pour la préservation des Rieds et le retour du Courlis, espèce emblématique de ces milieux. Le Courlis cendré...

Aider Alsace Nature

S’impliquer

Soutenir