![[Revue de presse] Sur-tourisme dans les Vosges : les critiques et demandes d’Alsace Nature](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/09/210909-sur-frequention-massif-Vosgien-1080x574.jpg)

mardi 7 Sep 2021 | A la une, Aménagement du territoire, Nature, Presse, Réseaux Thématiques, Revue de presse

Le confinement et le déconfinement du printemps 2020 ont été, par contraste, des révélateurs puissants de la pénétration massive dans les espaces naturels vosgiens par une multitude d’usagers dans toute la diversité de leurs pratiques et avec leurs corollaires de nuisances.

Les pratiques sportives et/ou de loisirs de pleine nature, plus ou moins technicisées et compatibles entre elles, investissent de plus en plus des sites sensibles des chaumes et des forêts, transformant la nature en un simple support physique sans égard pour ses caractéristiques et sensibilités spécifiques. On peut citer pêle-mêle le projet de Via Ferrata au Tanet, la Route des crêtes, les téléphériques, les VTT enduro…

Alsace Nature considère que ces développements sont incompatibles avec les enjeux climatiques, écologiques et de préservation de la quiétude du massif et demande aux collectivités concernées de modifier rapidement leurs politiques actuelles.

Afin de préciser notre diagnostic et nos demandes, une conférence de presse était organisée ce vendredi 3 septembre 2021 à MUNSTER.

Parmi ces demandes, Alsace Nature souhaite qu’une réflexion soit engagée pour réguler l’accès aux véhicules dans les cols, ils provoquent beaucoup de nuisances. Elle demande qu’une partie de la route des Crêtes soit fermée à la circulation avec la mise en place de moyens alternatifs de déplacement si nécessaire.

« Il y a les motards qui font trop de bruit, il y a des 38 tonnes qui n’ont rien à faire ici et les voitures sont très nombreuses le week-end. Pourquoi ne pas limiter l’accès, comme cela se fait en forêt noire ? « , s’interroge Maurice Wintz, le président d’Alsace Nature. « Il ne s’agit pas de chasser les personnes du massif vosgien, mais il faut réfléchir à davantage de régulation et c’est aux politiques de réagir, »

Une motion intitulée « le massif Vosgien n’est pas un parc d’attractions » avait d’ailleurs été votée lors de la dernière assemblée générale réunie en juin 2021 :

Voir le texte de la motion

REVUE DE PRESSE

- France Bleu, le 03/09/21, Alsace Nature dénonce le « sur-tourisme » dans le massif des Vosges : https://www.francebleu.fr/infos/environnement/alsace-nature-denonce-le-surtourisme-dans-le-massif-des-vosges-1630693927

- France 3 Alsace, le 04/09/21, voir la rediffusion du 19/20 du 4 sept. : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace

- DNA, le 04/09/21, Les Hautes Vosges « ne sont pas un parc d’attractions », rappelle Alsace Nature : https://www.dna.fr/environnement/2021/09/04/les-hautes-vosges-ne-sont-pas-un-parc-d-attractions-rappelle-alsace-nature

- Actu.fr, le 03/09/21, Massif des Vosges : le surtourisme inquiète, des associations montent au créneau : https://actu.fr/societe/massif-des-vosges-le-surtourisme-inquiete-des-associations-montent-au-creneau_44618555.html

![[Pétition] Pour la sauvegarde des collines de Sierentz](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/08/Collines_de_Serentz.jpg)

mardi 24 Août 2021 | A la une, Aménagement du territoire, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Urbanisme

En 2015, toute tentative de discussion avec la municipalité ayant été veine, Alsace Nature, en soutien à l’association locale CAPS 68, avait déposé un recours contre le Plan Local d’urbanisme de la commune de Sierentz, pour protéger la vingtaine d’hectares de collines constituant un corridor écologique abritant des espèces particulièrement riches et sensibles .

Le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la délibération approuvant le PLU de la commune de Sierentz dans un jugement du 29 septembre 2015, en fondant sa décision sur l’incompatibilité de ce PLU avec les principes d’équilibre et de gestion économe de l’espace prévus par les articles L.110-1 et L.121-1 du code de l’urbanisme. (cf infos ICI)

Malheureusement, nous avons perdu en appel et le PLU a été rétabli.

Depuis, les collines de Sierentz, inestimable écrin de verdure, indispensable poumon vert, précieux réservoir de biodiversité, sont restées, durant toutes ces années, très convoitées par les promoteurs.

En tant qu’association de défense de l’environnement, CAPS 68 a affirmé sa présence sur le terrain et sensibilisé la population sur la richesse des collines, informé sur les fonctionnalités du réservoir de biodiversité et du corridor écologique, exercé une vigilance sur les atteintes à la nature.

En 2014, une pétition « Contre l’urbanisation future des collines et pour leur classification en Espaces Naturels Sensibles » a été lancée. Cette pétition comptant 1092 signatures et a été déposée en mairie de Sierentz le 17 mai 2021.

Toutes ces actions ont porté leurs fruits puisque la nouvelle municipalité a fait la promesse de réviser le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en vue de classer 20ha de collines en Espaces Naturels Sensibles.

Hélas ce n’est pas suffisant !

En effet, un projet immobilier d’ampleur couvrant 2,5 ha dans les collines est actuellement à l’étude. L’artificialisation des sols ainsi que la densité de population générées par ce lotissement (maisons individuelles et collectifs), porteront un coup fatal au réservoir de biodiversité, au corridor écologique ainsi qu’à une importante station d’ornithogale penché, fleur rare classée sur la liste rouge des espèces protégées d’Alsace.

La menace est imminente, il y a urgence à agir. Nous avons besoin de vous !

Rendez-vous sur la page facebook du CAPS pour vous renseigner sur le sujet, découvrir nos actions et nous soutenir : https://www.facebook.com/caps68510

Signez à la nouvelle pétition du CAPS

mardi 10 Août 2021 | Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques

Le 6 août dernier, l’association HERON (=groupe local Vosges du Nord) a initié son nouveau programme annuel (2021/22) de sorties nature par une immersion dans le monde obscur de la vie nocturne forestière.

Un pari risqué, quand on sait que la vue est de peu d’utilité et qu’on nous demande d’interpréter, d’identifier les bruits et sons par la seule écoute attentive. Mais la chose est possible, quand on a la chance d’avoir un guide expérimenté, compétent en la personne de Daniel Staub, secondé par son épouse Dominique, naturalistes, membres de l’association et de la Ligue pour la Protection de Oiseaux (LPO).

Daniel a choisi de présenter préalablement le déroulement de la promenade au groupe d’une trentaine de participants afin d’éviter des commentaires répétés lors de la promenade. En effet, le silence est d’or pour rencontrer la faune sauvage. Ce groupe multi générationnel, des séniors aux ados, a été d’une remarquable qualité, ce que notre guide n’a pas manqué de relever .

Avant le vif du sujet, Daniel, également passionné d’histoire locale, a souhaité rappeler que la date du 6 août 1870 a été un moment tragique pour la France, et particulièrement les Alsaciens, avec la défaite de l’armée française à Froeschwiller, Un épisode douloureux admirablement raconté par le frère de son aïeule, Georges Muller (Lembach) dans son livre publié en allemand en 1894, et traduit en français en 2020.

Le groupe a progressé lentement, en silence, en forêt, en observant régulièrement des points d’écoute. Le groupe a pu entrer dans le monde des chauves-souris, acteurs essentiels de la nuit, par l’intermédiaire de détecteurs d’ultrasons. Créatures invisibles, chassant dans la couronne des arbres, ou le long des lisières, il nous a été possible de les voir après les avoir repérées aux détecteurs. C’était l’occasion de nous faire connaître la biologie de ces mammifères si méconnus ou craints par simple ignorance. Silence, ce soir, du côté de la faune habituelle des chevreuils, sangliers, mais un couple de chouettes hulottes s’est manifesté bruyamment, avec le chant du mâle et la réponse de la femelle.

La soirée s’est achevée dans la bonne humeur et Claude Kieffer, représentant l’association, n’a pas manqué de rappeler l’importance de ces sorties proposées à tout public, et de remercier le groupe pour sa participation nombreuse et très sympathique .

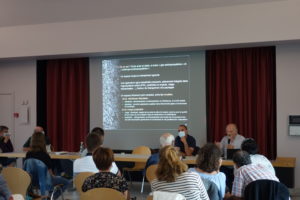

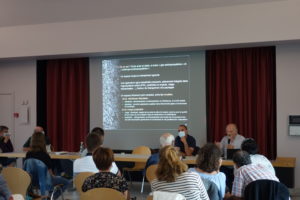

mercredi 30 Juin 2021 | Agriculture et Alimentation, Agriculture et nature vivante, GL Kochersberg, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques

Le groupe local Kochersberg organisait le Vendredi 25 Juin 2021 à la Salle socio-culturelle de Durningen, une Conférence-débat sur les visions de la Nature

Voici un résumé des échanges de la soirée (voir aussi extraits video à venir en bas de la page) :

Voici un résumé des échanges de la soirée (voir aussi extraits video à venir en bas de la page) :

Conférenciers :

- Dominique Badariotti – Pr de Géographie et Aménagement – Université Strasbourg

- Dominique Daul – Agriculteur-Eleveur – FNSEA – Pfettisheim

- Jean-Sébastien Ingrand – Pasteur chargé de mission Justice Climatique Environnement – Eglises Protestantes Alsace-Lorraine

- Maurice Wintz – Pdt Alsace Nature – Maître de conférence en Sociologie de l´Environnement – Durningen

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la conférence, dont une dizaine de jeunes agriculteurs.

Dominique Badariotti a présenté une analyse théorique sur la place de la nature

La Nature est un habitat global fait de paysages et d´espèces.

Constat : les activités humaines ont des répercussions négatives entraînant le développement d´idéologies humaines (consumérisme, écologie,…).

Analyse de l´évolution du cadre de vie en globalement 4 étapes depuis l´apparition de l` homme jusqu´à la croissance de la matière inerte (immobilier, infrastructures, biens de consommation,…) au détriment de la matière vivante, reposant sur les désirs de la population et une prédation importante.

Longtemps le Kochersberg se développait sur l´aréal (vivait sur ses propres ressources) en société hiérarchisée aux ressources importantes.

Aujourd’hui l´agriculture y est toujours importante mais industrialisée ; on assiste à une dé-densification de Strasbourg entraînant une nouvelle organisation spatiale en rivages péri-urbains et une population néo-campagnarde toujours plus importante.

Dominique Daul – Polyculteur, éleveur (représentant de la FNSEA) a parlé des contraintes de l’agriculture

Statistiquement l´agriculture dans le Kochersberg ce sont 12 000 ha de terres soit plus de 90% de surfaces totales cultivées, 300 fermes, 450 agriculteurs. Des sols d´une qualité agronomique exceptionnelle avec une forte capacité de retenue d´eau.

5000 ha sont en cours de remembrement afin de créer des espaces de vie, de nature, de production pour les 30 à 40 ans à venir.

Les objectifs sont de garder l´assolement, la diversité et 200 fermes actives (il y en a un peu plus de 300 actuellement,…). La biodiversité est effectivement en total recul, il faut voir ensemble, avec les différents acteurs du territoire comment remédier à cela. Concernant l’agriculture biologique, la FNSEA ne serait pas sur la même ligne que le gouvernement à propos de la baisse des aides accordées aux agriculteurs bio.

Les aléas liés au dérèglement climatique ont pour conséquence une avancée des récoltes, entraînant la nécessité d’une gestion de l´eau cohérente afin de maintenir la polyculture.

Le maïs est très adapté à notre type de sol et à l´élevage dans le Kochersberg.

Les agriculteurs demandent à avoir comme tout un chacun un niveau de vie correct.

Quant à leur conception de l´environnement :

- Aménagement des eaux de surface : les agriculteurs sont preneurs et demandent à mener le remembrement au mieux.

- Biodiversité : partenariat agriculteurs/élus/associations pour le maintien des espèces.

- Zones bordures de non-traitement : des bandes fleuries de 5m ont été négociées avec les communes

- 60 ha pour le Kochersberg seraient en projet de renaturation ou de reforestation. D. Daul pense que c’est une concession importante du monde agricole vue la perte de surface sans compensation territoriale.

Dominique Daul a une ferme, association de 6 agriculteurs, 700 vaches produisant 4500T annuelles de fumier qu´il épand sur ses terres sans influence néfaste sur la population de Pfettisheim, il choisit un mode de travail (jours et horaires des travaux,….) pour ne pas perturber ses voisins. Il choisit les néonicotinoïdes «pour ne pas fermer Erstein», ceux-ci n´auraient que peu d´effets néfastes les abeilles ne butinant pas les betteraves,….. !

Jean-Sébastien Ingrand – présente une approche plus spirituelle de nos relations avec la nature.

Notre avenir est inquiétant (cf´ prochain rapport du GIEC).

Les traditions chrétiennes ont pris conscience de l´environnement avec le souci de retrouver le sens de l´incarnation.

Les Églises reviennent sur leurs erreurs du passé envers la Terre : reconnexion avec la Terre-mère ( la Pacha Mama), Sœur la Terre (Francois d´Assise).

La permaculture permet de revenir à la spiritualité et la contemplation de la nature est un concept très subversif !

Maurice Wintz – replace le débat du point de vue de la Nature

Il y a 2 manières de penser notre relation à la nature :

- s´adapter à son environnement (romantisme).

- adapter son environnement (rationalisme).

La nature est aussi un concept subjectif : notre perception change dans le temps et selon notre classe dans la société.

La séparation minéraux / plantes / animaux / humains équivaut à considérer ces premiers comme des choses, d´où domination et utilitarisme.

Notre place dans la planète : Une étude récente a montré que la biomasse des mammifères est répartie comme tel : 80% d’animaux d’élevage, 15% d’humains et 5% pour les mammifères sauvages !

Dans le Kochersberg , nous devons trouver un équilibre entre :

- une nature à fonction de production, mais écologique,

- une nature spontanée,

- une nature intermédiaire (cf´ trames vertes et bleues, jachères,…) : au 20e siècle leur perte a fait la perte de la biodiversité

Il faut sortir du monde binaire agriculture → ← biodiversité.

La culture intensive a entraîné une pauvreté d´absorption pour l´environnement : un seul système basé sur une seule plante (cf´ grands champs de maïs, betterave, céréales,…) a créé un système fragile à photosynthèse très pauvre. Pour l´absorption des gaz à effet de serre par l´environnement nous sommes à 20% dans le Grand Est pour 1% dans le Kochersberg,….

Le système capitaliste exploite le monde agricole, nous devons sortir de ce système.

DÉBAT PUBLIC :

Etant donné l’importance de l’activité agricole sur le territoire du Kochersberg, (+ de 85% du territoire), le débat a très vite été orienté vers la relation agriculture vs nature

– Relatif silence des jeunes agriculteurs hormis les quelques-uns en bio ou sympathisants du bio´,…

– Le public soulève les problèmes engendrés par l´agriculture industrielle actuelle : disparition des haies et espaces naturels, disparition d´espèces, coulées de boue, inondations,… → D Daul répond que le remembrement comme les nouvelles politiques et techniques agricoles permettront de remédier à ces problèmes, sans toutefois remettre en question les politiques actuelles soutenues par son organisation.

– D. Daul soutient les petits producteurs et les ventes de proximité (il affirme que la FNSEA est contre la politique du gouvernement actuel envers les agriculteurs bio…).

– Consensus sur le besoin d´approvisionner au plus proche géographiquement.

– D. Daul soutient aussi les «méga-exploitations» > cf. les poulaillers en création à Schnersheim,…

– Luc Huber précise qu´il achète les œufs bio directement au producteur à 0,37€ pc, alors que l´ objectif de ce poulailler à Schnersheim est de produire à 0,04€ pc ! La question qui se pose est : est-ce que c’est sur le prix des œufs que le consommateur doit faire des économies ?! Au regard des enjeux environnementaux des grands élevages de poules (pollutions de l ‘air et de l’eau, bien-être animal, nuisances olfactives, etc …), la réponse est clairement NON !

– Témoignages des problèmes de communication entre néo-campagnards ou bien citadins et producteurs (même bio´). Et de manque d´informations et d´ouverture d´esprit,….

– Tant que les productions agricoles seront spéculées en bourse comme de simples commodités et ce par des méga-groupes, tous ces problèmes ne trouveront pas de solution. Le grand problème ce sont ces méga-groupes, qui induisent des modes de production de plus en plus intensive…

– Des témoignages en faveur de surfaces (même petites) re-naturées et de la diversité de vie sauvage qui s´y redéveloppe.

– Le public soutient les nouvelles directives visant à re-méandrer les cours d´eau et à recréer des haies et des espaces arborés → D Daul demande que les espaces «sacrifiés» par les agriculteurs soient compensés territorialement. Mais il est favorable à ce que l’on introduise des arbres dans les champs par exemple. Il a un projet d’agro foresterie sur une partie de ses parcelles, qui est actuellement à l’étude.

– Les naturalistes demandent la création d´îlots de biodiversité.

Maurice Wintz clôture la soirée en proposant qu’un groupe de travail soit créé avec les différents acteurs du territoire pour continuer à discuter de ces questions et voir comment on peut avancer ensemble. « Arrêtons d’opposer systématiquement nature et agriculture, voyons comment on peut améliorer les choses »

A suivre …

jeudi 17 Juin 2021 | Aménagement du territoire, GL Piémont, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Transports, Urbanisme

Le groupe local d’Alsace Nature et Nature & Vie se mobilisent contre un projet qui concerne le Mont Sainte Odile.

Conformément à la motion adoptée à la dernière Assemblée Générale d’Alsace Nature ne voulant pas que le massif des Vosges se transforme en parc d’attractions, nous sommes vigilants au sujet d’un projet de téléphérique reliant Saint Nabor au couvent du Mont Sainte Odile.

En effet, ce projet présente, à nos yeux, un certain nombre de points d’alerte

- Tout d’abord un défaut de démocratie, la population locale n’a pas été consultée et informée du projet et de son coût ( étude financée par la collectivité à hauteur, pour le moment de 160 000 € ).

- Une série « d’animations (tyroliennes, parc pour VTT…) » accompagnera ce projet, développant un tourisme de masse et une offre de loisirs consommatrice de Nature que nous dénonçons.

Il existe certainement des solutions plus acceptables pour monter au Mont Sainte Odile, et pour réduire la circulation automobile dans le massif, qu’un téléphérique qui porte atteinte au paysage d’une part et à la faune présente sur le tracé potentiel.

Outre l’artificialisation des sols (aménagement de la partie sommitale, création de deux gares à l’arrivée comme au départ, les câbles sont des pièges mortels pour les oiseaux comme le Grand corbeau ou le Faucon pélerin qui nichent dans la carrière de Saint Nabor (faisant l’objet d’un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope) et qui sont sur les listes de protection au titre des espèces communautaires.

Pourquoi ne pas envisager des navettes de transport en commun (électriques, à hydrogène…) aux départ des gares de Molsheim, Obernai et Barr ? ces navettes pourraient être redéployées en hiver pour acheminer les personnes désirant se rendre au Champ du feu.

D’autres solutions existent peut être ( train à crémaillère) pour peu qu’on n’oriente pas trop de façon délibérée les bureaux d’études dans leurs conclusions….

DOSSIER A SUIVRE …

Signer la pétition contre ce projet !

REVUE DE PRESSE

« Entre 70 et 80 personnes, soit un peu moins que la centaine espérée par les organisateurs, ont participé ce dimanche matin 13 juin, à Saint-Nabor, à un rassemblement contre un projet à l’étude de téléphérique qui relierait le site des anciennes carrières de la commune et le mont Sainte-Odile. »

« Plusieurs prises de paroles ont eu lieu autour de tonnelles où de la documentation était étalée sur les conséquences éventuelles d’un tel projet. Face à la problématique, bien réelle, du nombre de véhicules qui circulent dans le massif (500 000 par an), ces opposants voient dans le téléphérique « un modèle du passé de tourisme de masse » qui ne résoudrait pas les problèmes mais en poserait d’autres, en dénaturant ce lieu emblématique de l’Alsace : impact paysager, atteintes à la biodiversité, à la dimension spirituelle et patrimoniale du lieu, nuisances pour les riverains… »

Voir l’article de l’ALSACE « Entre 70 et 80 manifestants contre le projet de téléphérique » paru le 13 juin, : : https://www.lalsace.fr/environnement/2021/06/13/entre-70-et-80-manifestants-contre-le-projet-de-telepherique

jeudi 10 Juin 2021 | Groupes Locaux, Nature, Presse, Réseaux Thématiques, Revue de presse

Le groupe local Alsace Nature – Fecht et le collectif SOS massif des Vosges, ont dénoncé lors d’un communiqué de presse, deux projets de loisir dans le massif Vosgien.

La via ferrata du Tanet, recalée par le préfet en 2015, n’a jamais été complètement abandonnée, et le projet de tyrolienne est soutenu par l’exploitant de la station du Gaschney, qui souhaite développer la station quatre saisons, pour élargir l’offre d’activités touristiques tout au long de l’année.

Les deux associations environnementalistes, comme une partie de la population, déplorent des projets qui

vont « abîmer la biodiversité, les plantes de rochers, les zones humides et déranger l’avifaune rupestre au Tanet » ; et « abîmer le paysage en site inscrit, artificialiser un peu plus le versant du Braunkopf ».

Les impacts sur la nature seront nécessairement plus importants, liés à l’augmentation de la fréquentation, de la circulation, les parkings supplémentaires, la pollution, les déchets… Alors que « la biodiversité recule partout dans nos montagnes. »

Concernant le projet de tyrolienne entre le Gaschney et le Braunkopf, celui-ci aurait une longueur de descente d’environ 2km et un dénivelé de 317 m. Outre les 2 pylônes de départ et d’arrivé, 2 pylônes intermédiaires seraient construits.

L’exploitant annonce une fréquentation de 20 personnes/heure maximum.

Mais, le site retenu se trouve en ZNIEFF de type 2 (420030275 « Hautes Vosges haut-rhinoises »), au sein du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et passe à proximité de zones Natura 2000 (FR4201807 et FR4211807), donc dans des secteurs à enjeux naturalistes forts.

La préfète de la Région, dans le cadre d’une « Décision relative à un projet relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement construction d’une tyrolienne sur la station du

Gaschney à Muhlbach-sur-Munster et Metzeral (68) » a choisi de ne pas soumettre à évaluation environnementale ce projet.

Il s’agira d’être vigilants sur la suite des décisions prises sur ce dossier, et l’éventuel démarrage de travaux.

![[Revue de presse] Sur-tourisme dans les Vosges : les critiques et demandes d’Alsace Nature](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/09/210909-sur-frequention-massif-Vosgien-1080x574.jpg)

![[Pétition] Pour la sauvegarde des collines de Sierentz](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/08/Collines_de_Serentz.jpg)

Voici un résumé des échanges de la soirée (voir aussi extraits video à venir en bas de la page) :

Voici un résumé des échanges de la soirée (voir aussi extraits video à venir en bas de la page) :