lundi 30 Juin 2025 | GL EMS, Groupes Locaux

A l’occasion de la célébration des 60 ans d’Alsace Nature, le Groupe Local de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de marquer le coup ce DIMANCHE 22 JUIN 2025, et de proposer à toutes et tous, grands et petits, membres ou non d’Alsace Nature, de se retrouver pour une grande journée de « convergence », faite de balades à pied ou à vélo et de festivités au Parc de la Citadelle pour échanger, partager… des idées, des souvenirs, des projets, mais aussi de la musique, un bon goûter et plus encore ! Cette journée a connu un beau succès, malgré la forte chaleur (36 °C !).

CONVERGENCE

D’itinéraires de balades, mais aussi…

… De luttes au service d’un monde vivant,

De militants de toutes générations,

D’alternatives pour vivre un autre rapport à la nature

Et un autre vivre-ensemble …

De 11h à 16h, 6 balades guidées à la découverte d’enjeux écologiques

1 – Balade à pied « Herbes folles et visages de la Krutenau »

Cette première sortie a dû être annulée pour des raisons de santé de la guide, à cause de la forte chaleur annoncée. Elle sera reproposée en septembre.

Cette première sortie a dû être annulée pour des raisons de santé de la guide, à cause de la forte chaleur annoncée. Elle sera reproposée en septembre.

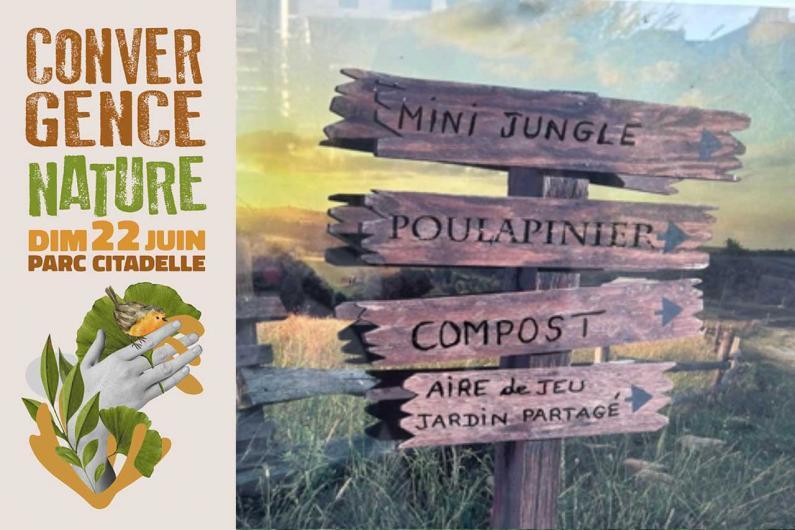

2- Balade à vélo ou piéton « Potager et maraicher durable à Strasbourg »

L’Eurométropole de Strasbourg contient une foule de terrains cultivés (1/3 de sa superficie) dont beaucoup sont très créatifs dans leur soutien à la biodiversité, à l’alimentation saine, et à la vie du collectif. Un grand laboratoire de pratiques collaboratives et durables, dans un secteur vital pour nous tous. Cette balade se proposait d’aller à la rencontre de 3 lieux emblématiques qui ont une approche originale et intéressante : permaculture au jardin Jacoutot, maraicher bio au jardin de Marthe, jardin partagé au Chou de Bruxelles … A chaque fois, un acteur du lieu nous a accueilli et a partagé avec nous les objectifs, les fonctionnements, les enjeux de ces lieux d’alternatives écologiques.

3- Découverte à vélo des éco-quartiers Deux-Rives

Depuis l’écoquartier du Heyritz, les participants ont poursuivi leur balade à vélo par Rive-étoile, l’écoquartier du Danube, le projet Phare-citadelle et en terminant par le passionnant et ambitieux nouveau quartier COOP. Guidés par un géographe environnementaliste, ce parcours leur a permis de découvrir les spécificités de chacun de ces sites, avec ses atouts et ses faiblesses et ce qu’apportent les éco-quartiers en matière de protection de l’environnement et de la nature.

4- Balade à vélo autour de l’arbre en ville

Au Départ de la rue de la Ganzau (au niveau du lavoir sur le Rhin Tortu), ce parcours à vélo avait pour but de faire découvrir les multiples réalités de la vie d’un arbre ayant grandi dans la Ville de Strasbourg ! Qu’on ait poussé dans une forêt devenue Réserve Naturelle Nationale, dans un parc urbain au milieu d’une pelouse, au bord du Rhin Tortu ou au milieu d’un alignement d’arbres le long d’un grand axe routier… la vie n’est pas la même ! Ce fut aussi l’occasion d’évoquer les différentes politiques publiques et régimes de protection existants (réserve, Trame Verte et Bleue, arbres remarquables, d’alignement, plan Canopée, PNU…) Sans oublier un peu de reconnaissance d’espèces !

5- Sortie nature à pied le long du Ziegelwasser

Les participants sont partis à la découverte de la ripisylve cheminant à travers les quartiers de la Meinau et de Neudorf, le long d’un ruisseau peuplé de canards et poules d’eau. Dans ce bout de nature préservé au milieu de la ville, il a été question des arbres constituant cette forêt urbaine, mais aussi de moulins bordant le cours d’eau et même d’arboretum de l’Europe ! Programme faune et flore au sein de cette véritable coulée verte participant à la trame verte et bleue de Strasbourg.

6- Itinéraire cycliste sur les lieux d’influence et de pouvoir institutionnels sur les questions environnementales

Au vu du faible nombre d’inscrits à cette sortie, il a été décidé de la REPORTER à un autre jour.

Il était prévu d’border la thématique suivante : A l’heure des grandes crises socio-environnementales, quels sont les espaces, acteurs et instances particulièrement influents sur l’application et l’évolution de la réglementation de protection de l’environnement qui peuvent être aperçus à Strasbourg ? Approchés d’un point de vue politique, administratif, juridique et associatif, cette balade à vélo d’environ 20km présente une sélection de structures institutionnelles (chambre d’agriculture, CEA, DREAL, Parlement européen, Région Grand Est…) au sein desquelles s’accomplit depuis plusieurs années la (dé)construction du droit de l’environnement.

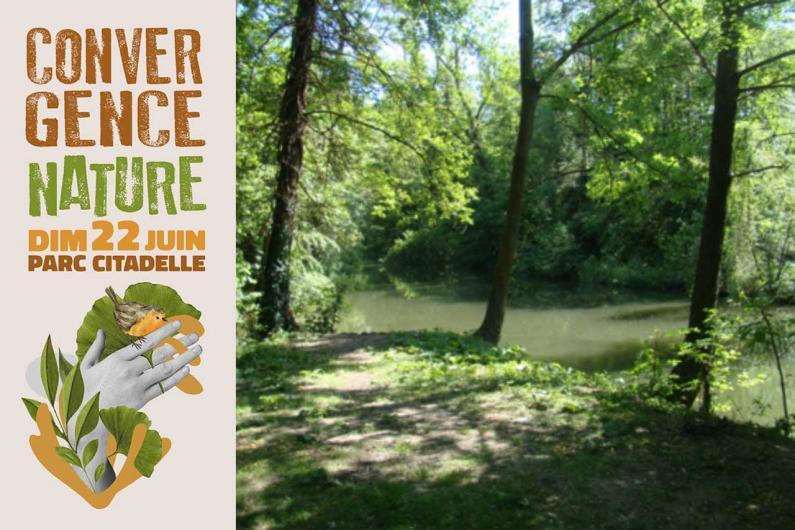

7- Promenade pédestre dans une forêt tropicale aux portes de Strasbourg !

Lors de cette balade, les participants ont pu admirer un reliquat de forêt alluviale enveloppé par l’eau, la chaleur et l’humidité, entouré d’une végétation luxuriante. On se croyait presque en Amazonie !

De 16h à 19h, Convergence au parc de la Citadelle de Strasbourg

A partir de 16h, les participants aux sorties, rejoints par des militants, des habitants, des familles, se sont retrouvés pour des moments de partage au Parc de la Citadelle à Strasbourg.

Des ateliers de discussions ont été organisés en petits groupes pour échanger sur des thématiques telles que :

- Herbes folles: nos alliées

- Protéger la nature à son échelle : c’est vital

- La pollution lumineuse

- La folle histoire du GCO

- Les AMAP

- Les Jardins partagés

- Comment penser l’écologie ensemble (au delà des différences générationnelles, spatiales et sociales)

La Fanfare KALORY BRASS BAND a animé la fin de l’après-midi avec sa musique festive et joyeuse ! Et chacun pouvait se désaltérer ou se restaurer en mode pique-nique ou auprès du food truck invité pour l’occasion.

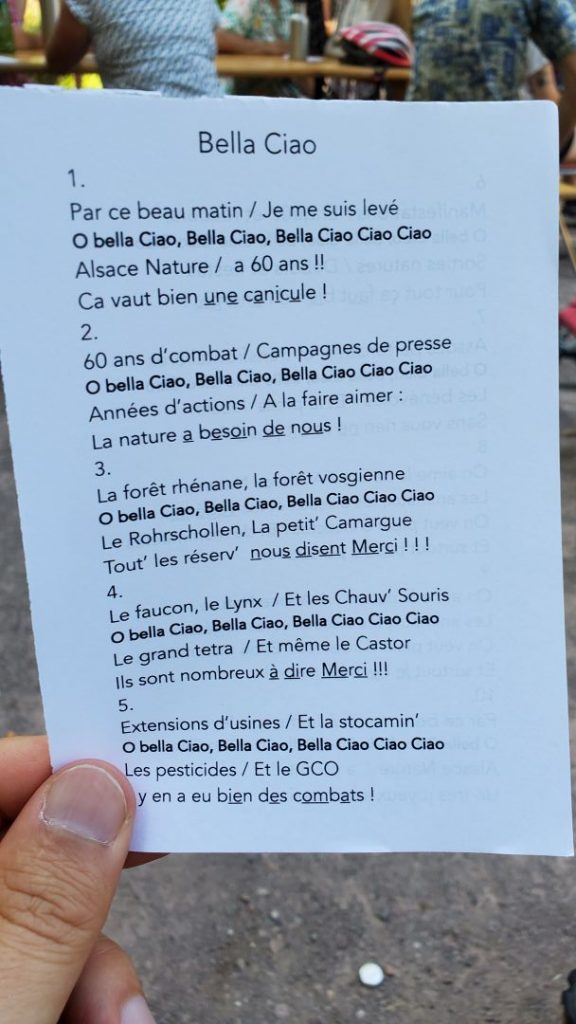

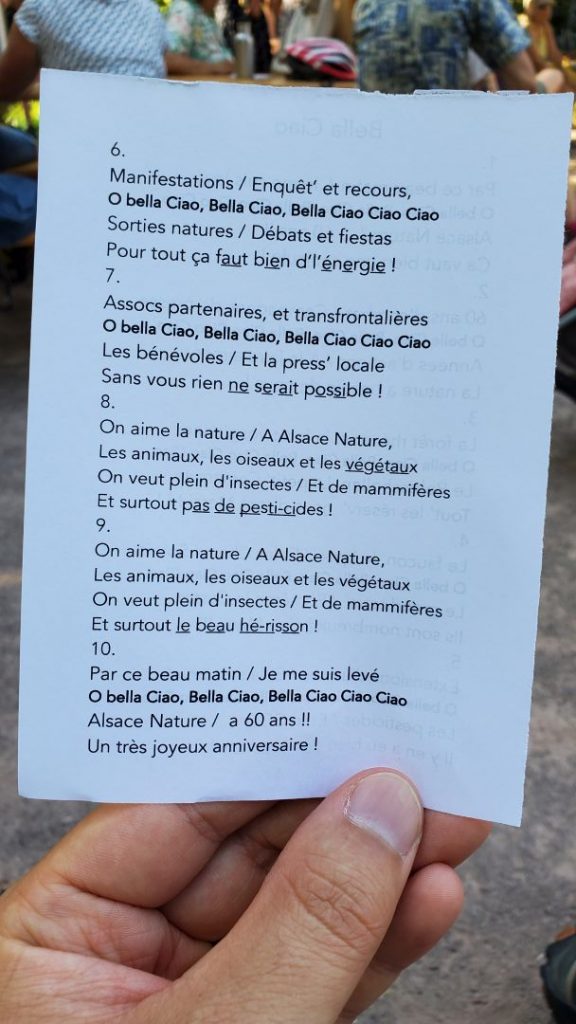

L’après-midi s’est terminé par une chanson, écrite pour l’occasion, reprise en chœur par les personnes venues partager ce moment militant et convivial.

(cliquer sur les images pour les agrandir)

lundi 30 Juin 2025 | Aménagement du territoire, GL Kochersberg, Groupes Locaux, Réseaux Thématiques, Urbanisme

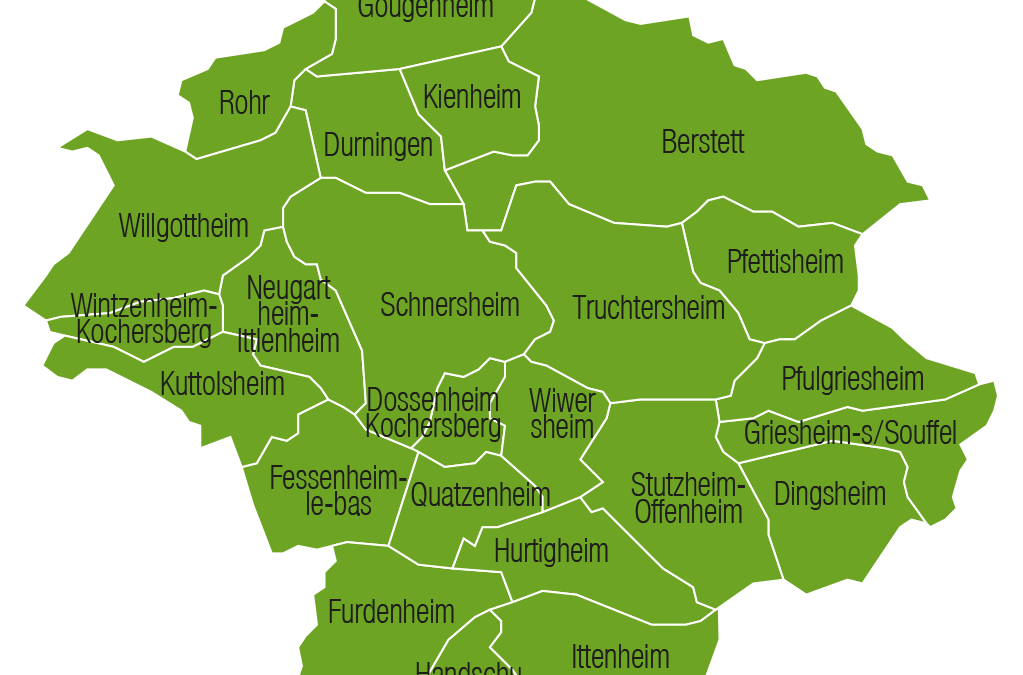

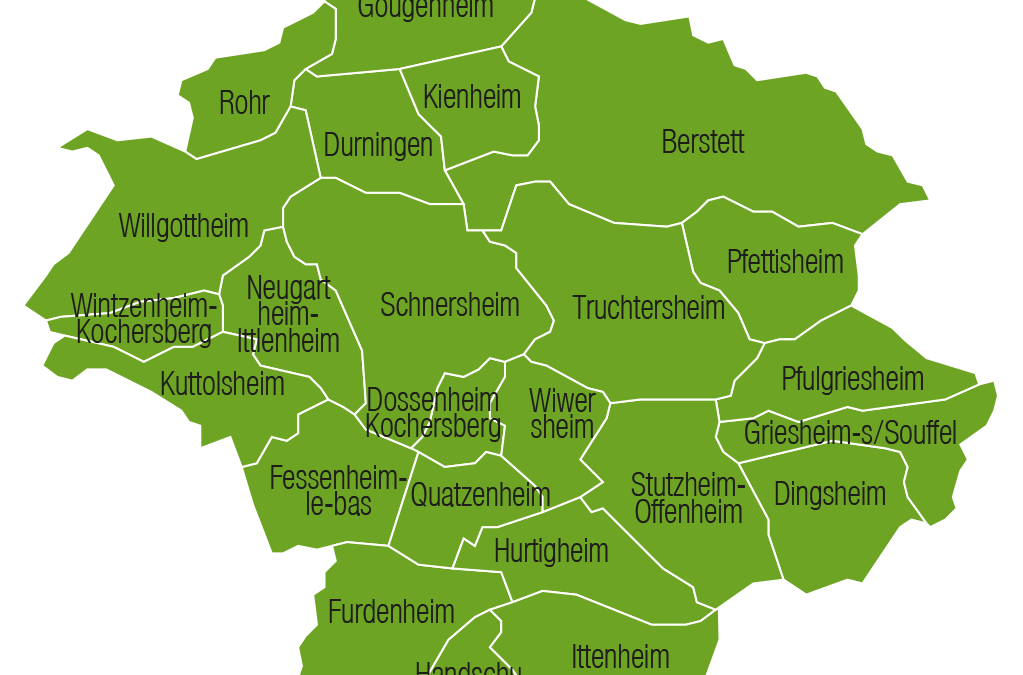

Par un courrier daté du 9 juin 2025, le groupe local Kochersberg a fait part de ses remarques dans le cadre de la consultation publique liée à la modification n°2 du PLUi de la communauté de communes Kochersberg et Ackerland. En voici un extrait.

En préambule, Alsace Nature souligne que, malgré des mesures intéressantes et pertinentes pour compléter les éléments remarquables du patrimoine naturel, seules deux communes (Gougenheim et Durningen) ont proposé de manière systématique des protections complémentaires de milieux naturels.

Or, il existe depuis 2023 un diagnostic Trame Verte et Bleue (TVB), réalisé à la demande de la Communauté de communes par la LPO, qui présente un état des lieux quasi exhaustif du contexte écologique, et qui montre clairement que sur les 11 corridors écologiques du SRCE concernant notre territoire, seuls 2 sont dans un état satisfaisant (et encore, ils sont situés à la périphérie). Cela signifie donc que 9 corridors écologiques sont inefficaces et seraient à restaurer. Surtout, le diagnostic contient un grand nombre de propositions allant dans le sens de la préservation et de la restauration de la TVB.

Certes, le PLUi n’est pas le seul instrument mobilisable dans ce contexte, mais il serait néanmoins intéressant, dans un souci de cohérence et d’harmonisation des politiques publiques, qu’il intègre à terme les options qui seront retenues à l’issue de ce diagnostic. Ce qui supposerait une mise en commun et une concertation large de ce document permettant de déboucher sur un plan d’actions.

De la même manière, une articulation entre le PLUi et les Aménagements fonciers en cours est à prévoir à terme.

Sur le règlement des espaces plantés et boisés,

Le point n° 79 propose la modification du règlement concernant les espaces plantés ou boisés, afin de faciliter certaines coupes pour la réalisation d’ouvrages de type pistes cyclables. Si nous comprenons que des dérogations peuvent se justifier dans certains cas, il ne faudrait pas qu’elles deviennent la règle.

Afin de garantir au mieux la préservation de ces éléments (rares) du patrimoine naturel, Alsace Nature propose d’intégrer, conformément à la loi, systématiquement la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC). En cas de défrichement nécessaire, une étude environnementale préalable avec justification des options retenues dans le cadre de la séquence ERC sera exigée. De même, si les coupes sont nécessitées par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité, nous demandons la réalisation d’un diagnostic préalable.

Le respect de ces mesures, s’agissant notamment d’opérateurs privés (récolte de bois de chauffage par exemple), pose la question du suivi et des contrôles. Plusieurs cas de coupes à blanc ou de destructions de haies ont été observés depuis l’entrée en vigueur du PLUi. Pourrait-on envisager une mesure de déclaration préalable de travaux dans les secteurs concernés afin d’éviter des « coupes sauvages » telles que celles constatées ?

Par ailleurs, nous souhaitons attirer l’attention sur l’avis de la Chambre d’agriculture, daté du 14 avril 2025 (p. 2) concernant les ripisylves et les bords des cours d’eau et l’ajout des « fossés de drainage ou d’évacuation» dans la catégorie des ouvrages collectifs. D’une part, il ne nous semble pas démontré que les fossés de drainage soient des ouvrages d’intérêt collectif, d‘autre part, ces ouvrages ont la plupart du temps pour objectif de réduire les zones humides alors que ces milieux sont parmi les plus menacés actuellement, et que leur contribution dans la gestion des masses d’eau est reconnue comme essentielle aujourd’hui, notamment dans le cadre du changement climatique.

Sur le règlement des zones A et N,

le point N° 90 prévoit d’ajouter le terme « ouvrages » aux usages et affectations des sols autorisés dans les zones A et N (articles 1.2. A et 1.2. N).

Si on peut comprendre l’intérêt de certains ouvrages (pistes cyclables) passant nécessairement par des zones A ou N, il convient également de garantir l’absence d’impact, notamment dans les zones écologiquement sensibles, au-delà de la formulation vague et sujette à interprétation « à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».

Afin de limiter les risques de mitage, nous formulons deux propositions quant au projet de règlement modifié : (1) dans la définition des ouvrages, supprimer le terme de voirie qui est trop large et va bien au-delà des pistes cyclables, ajouter « temporaires » après « bassins de rétention » et supprimer les points de suspension après « bassins de rétention ». (2) Préciser dans le règlement que « dans les secteurs à intérêt écologique (TVB, espaces plantés, boisés…) la réalisation des constructions, installations ouvrages ou travaux fait l’objet d’une évaluation environnementale préalable ».

Sur la transparence écologique des clôtures,

Il est admis que les clôtures séparatives, en dur ou en grillage, constituent des obstacles infranchissables ou difficilement franchissables pour certaines espèces protégées (hérisson par exemple).

Dans certains PLU, des dispositions spécifiques sont prévues pour assurer la transparence écologique des clôtures, notamment dans le cas des terrains concernés par des corridors écologiques existants ou à restaurer. Ces dispositifs concernent évidemment davantage les clôtures entre jardins que les clôtures sur rue.

En conséquence, nous proposons d’intégrer dans les règlements concernés, une formulation du type « Dans les secteurs couverts par les corridors écologiques, ou proches ou constitutifs d’éléments naturels, les clôtures doivent être perméables aux espèces terrestres type hérissons ou amphibiens ».

Sur l’ouverture de zones à l’urbanisation,

Un certain nombre de communes prévoient d’anticiper l’ouverture de zones à l’urbanisation (notamment Berstett, Kuttolsheim, Furdenheim, Wiwersheim…). Il s’agit la plupart du temps de surfaces actuellement agricoles ; le rapport considère donc que l’impact environnemental direct de ces urbanisations est faible. Mais qu’en est-il des effets induits, par exemple le report de ces zones de production intensives vers des zones actuellement traitées de manière plus extensive, avec pour conséquence un risque de perte de biodiversité. Ces éléments n’ont apparemment pas été analysés.

Par ailleurs, ces projets d’ouverture à l’urbanisation ne font pas l’objet d’une analyse d’ensemble à l’échelle du PLUi. Il n’est pas démontré que l’ouverture à l’urbanisation des zones proposées dans le projet de modification sera à même de respecter le maintien des équilibres initiaux au regard des pôles. L’absence de bilan à 6 ans ne permet pas d’ajuster les choix en conséquence, de voir où se sont réalisés les logements depuis l’approbation du PLUI.

(voir également notre avis dans le courrier complet sur les projets de Wiwersheim, Neugartheim-Ittlenheim et Dingsheim)

Sur les règles d’urbanisation le long des cours d’eau,

Le point n° 80 concerne la reconstruction au sein des marges de recul le long des cours d’eau.

Nous n’avons pas d’objection de principe à la possibilité de reconstruction telle qu’évoquée, mais celle-ci devrait intégrer explicitement des mesures constructives pour prendre en compte les éventuels risques liés aux inondations.

De manière générale, les mesures de recul de 6 et de 8 m le long des cours d’eau sont relativement arbitraires et ne correspondent pas nécessairement aux réalités de terrain, d’autant que le changement climatique risque de modifier un certain nombre de régimes hydrologiques.

Sur la nécessité d’un bilan de la consommation foncière,

Un document récent de l’INSEE, montre une évolution démographique importante de notre territoire : progression de 1,2% par an entre 2015 et 2021.

95% des ménages ont au moins une voiture (57% en ont 2 et +). La voiture (86%) reste de loin le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, les transports en commun ne représentant que 5%. A ce titre, l’intégration de la compétence Mobilités par la Communauté de communes est susceptible d’ouvrir des perspectives et des possibilités d’amélioration de ce ratio à condition que les dessertes en transports collectifs soient renforcées significativement dans les secteurs à potentiel de développement de logements, et que des actions de sensibilisation et d’accompagnement des usagers soient largement développées.

Dans le cadre de la modification envisagée, un bilan de la consommation d’espace depuis l’approbation du PLUI nous paraît donc indispensable, ce d’autant que dans le cadre de l’intégration du nouvel objectif d’absence de toute artificialisation nette d’ici 2050, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 stipule que, les communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale dotées d’un document d’urbanisme, doivent réaliser un rapport relatif à l’artificialisation des sols de leur territoire, présentant le rythme d’artificialisation du territoire et l’atteinte des objectifs fixés en termes de réduction de la consommation d’espaces et de l’artificialisation.

Pouvez-vous nous faire savoir si ce rapport sur la consommation d’espace tel que prévu par le Code général des collectivités locales est en cours de réalisation ?

Propositions pour une modification ultérieure,

Dans la mesure où le PLUi devra prochainement être à nouveau modifié ou révisé pour intégrer les nouvelles orientations du SRADDET, via le SCOTERS, en cours de modification, ainsi que celles du PCAET, nous proposons deux orientations susceptibles d’être intégrées à ce moment.

Prévoir que dans le cas d’urbanisation des « dents creuses » à l’intérieur des zones urbanisées, une attention particulière soit apportée aux arbres et boisements existants, qui constituent des atouts pour la réduction des ilots de chaleur et pour le maintien de la biodiversité.

Par ailleurs et pour les mêmes raisons liées à l’adaptation au changement climatique, l’imperméabilisation et le bitumage complet des cours est à proscrire.

Proposer un règlement spécifique aux vergers. Certains villages ont conservé une ceinture de vergers qui continuent à être entretenus et utilisés. S’agissant d’arbres fruitiers, ils ont vocation à être remplacés au bout d’un certain temps ; il semble donc difficile de les classer en espace boisé. Pour autant, il serait important de conserver une « ambiance verger » dans ces secteurs dans la mesure où ils participent à leur qualité paysagère et écologique, à travers le maintien d’une couverture au sol herbagère, et d’un couvert arboré relativement dense. Les arbres peuvent être coupés et dessouchés à condition de maintenir une couverture arborée de type verger. Les replantations se feront préférentiellement avec des arbres fruitiers ou à défaut avec des essences feuillues locales.

Voir le courrier complet

Cette première sortie a dû être annulée pour des raisons de santé de la guide, à cause de la forte chaleur annoncée. Elle sera reproposée en septembre.

Cette première sortie a dû être annulée pour des raisons de santé de la guide, à cause de la forte chaleur annoncée. Elle sera reproposée en septembre.