jeudi 5 Sep 2024 | A la une, Nature, Réseaux Thématiques

Bonne nouvelle ! les arrêtés suspendant la chasse des courlis cendrés et barges à queue noire pour la saison 2024-2025 ont été publiés.

Dans un article précédent ( voir ici), vous vous demandions de voter pour le moratoire qui permettait de reporter, d’au moins 1 an, la chasse pour ces 2 espèces.

MERCI à ceux d’entre vous qui ont pris la peine de soutenir ces moratoires lors de la consultation publique qui a abouti à :

- Courlis cendré : 60,7 % favorables et 39,3 % défavorables

- Barge à queue noire : 78 % favorables et 22 % défavorables

Pour la tourterelle des bois l’arrêté n’a pas encore été publié car l’ouverture de la chasse est plus tardive. Mais nous n’avons pas d’inquiétude, le moratoire semble acquis.

Chaque consultation a reçu entre 2500 et 3500 contributions, ce qui n’est pas si mal en pleine période estivale.

Arrêté concernant la chasse au Courlis

Arrêté concernant la Barge à queue noire

lundi 26 Août 2024 | Aménagement du territoire, GL EMS, Groupes Locaux, Réseaux Thématiques, Transports

Un avis d’enquête publique portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de tram nord a été publié ce 20 août 2024. Cette enquête publique unique, qui se déroulera du lundi 9 septembre au vendredi 18 octobre 2024, est préalable à :

– l’autorisation environnementale du projet d’extension du réseau de tramway vers le nord de l’Eurométropole de Strasbourg ;

– la déclaration d’utilité publique du projet d’extension du réseau de tramway vers le nord de l’Eurométropole de Strasbourg ;

– la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg

Les habitants et différents acteurs sont invités à donner leur avis sur ce projet d’extension de tram, qui doit joindre l’avenue des Vosges à l’ouest de Schiltigheim en passant par la place de Haguenau et la route de Bischwiller.

Les documents relatifs à cette extension sont disponibles sur le site Participer de l’Eurométropole, sur le site de la préfecture du Bas-Rhin, ou directement auprès de la commission d’enquête au centre administratif.

Comment participer ?

Les contributions et les avis peuvent être envoyés à la commission d’enquête par courriel à l’adresse enquete-publique-tram-nord@registre-dematerialise.fr, par voie postale, ou directement sur les registres disponibles dans les mairies de Bischheim, Hoenheim, Schiltigheim et au centre administratif de Strasbourg. Vous pouvez aussi participer en ligne à cette adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/registres-departement/67

Trois réunions publiques sont prévues :

- jeudi 12 septembre de 19h à 21h au Palais des fêtes, 4, rue de Phalsbourg à Strasbourg – Neustadt,

- mardi 24 septembre de 19h à 21h à la salle des fêtes du Cheval blanc, 2, avenue de Périgueux à Bischheim,

- mercredi 9 octobre de 19h à 21h à la salle « Le Brassin », 38, rue de Vendenheim à Schiltigheim.

En outre, des membres de la commission d’enquête assureront des permanences pour répondre aux questions du public :

- Au centre administratif de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg le lundi 9 septembre de 9h à midi, le lundi 23 septembre de 14h30 à 17h30, le samedi 5 octobre de 9h à midi et le vendredi 18 octobre de 14h à 17h30.

- À la mairie de Schiltigheim le samedi 14 septembre de 9h à midi, le mardi 24 septembre de 14h à 17h, le mercredi 9 octobre de 9h à midi et le lundi 14 octobre de 17h à 20h.

- À la mairie de Bischheim le samedi 17 septembre de 14h à 17h, le jeudi 3 octobre de 13h30 à 16h30, le samedi 12 octobre de 9h à midi et le mercredi 16 octobre de 17h à 20h.

- À la mairie de Hoenheim le lundi 23 septembre de 9h à midi et le jeudi 3 octobre de 17h30 à 20h30.

À la fin de l’enquête publique, la commission rendra un avis qui peut être soit favorable, soit favorable avec réserves, soit défavorable.

L’avis d’Alsace Nature et du collectif Tram Nord

Dans un précédent article, nous vous faisions part de la constitution du Collectif « CAP Tram Nord » regroupant 27 associations et collectifs de l’Eurométropole, créé pour apporter son soutien au projet d’extension du réseau de tram vers le Nord de l’agglomération.

Nous avions mis en avant,

10 Bonnes raisons de soutenir le projet de tram nord

- Réaliser un transport en commun rapide et confortable, vers les communes du nord de l’agglomération, adapté à 40 000 voyageurs par jour

- Permettre une circulation cycliste sécurisée, sur les axes principaux, encourager l’usage du vélo et faciliter le déplacement des piétons et des personnes à mobilité réduite

- Rééquilibrer la place de la voiture, dans les déplacements quotidiens, tout en préservant la liberté de chacun d’utiliser le mode le plus adapté

- Améliorer la qualité de l’air, la santé des habitants grâce au développement des déplacements décarbonés et des mobilités douces

- Créer un vaste poumon vert place de Haguenau et des coulées de verdure, sur les axes structurants du nord de Strasbourg et de Schiltigheim/Bischheim

- Rétablir l’équité entre les territoires, grâce à une desserte efficace de l’ouest de Schiltigheim/Bischheim et améliorer ainsi l’attractivité de ces communes

- Améliorer le cadre de vie des nouveaux quartiers desservis par le tram, avec la végétalisation de l’espace public et la création d’espaces partagés entre piétons, cyclistes et commerçants

- Relier harmonieusement, dans les deux sens, la ville de Strasbourg à celle de Schiltigheim en effaçant l’échangeur autoroutier constitué aujourd’hui par la place de Haguenau

- Remettre en valeur le patrimoine architectural de Strasbourg (comme la Neustadt) et de Schiltigheim (brasseries, certaines villas de la route du Général de Gaulle)

- Rééquilibrer les flux de voyageurs sur l’ensemble du réseau de tram, désengorger la place de l’Homme de Fer et favoriser la liaison avec la gare centrale et la place de la République

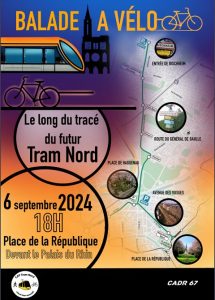

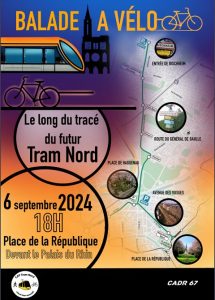

Le collectif CAP Tram Nord organise une déambulation à vélo sur le tracé prévu

Plus de 10 km d’aménagements cyclables vont être créés avec l’arrivée du TRAM.

On vous embarque pour cette balade découverte le vendredi 6 septembre à 18 h place de la République (devant le palais du Rhin).

La balade se terminera autour d’un verre et la visualisation des plans et coupes du futur Tram.

+ d’INFOS : https://www.sortiesnature.org/evenement/show/1392/

vendredi 19 Juil 2024 | Forêt, Nature, Réseaux Thématiques

La Réserve Naturelle Régionale du Bischenberg, de l’Immerschenberg et du Holiesel a été créée le 21 juin 2024.

Le projet de création d’une Réserve Naturelle Régionale a été initié par la commune de Bischoffsheim à la suite de l’arrêt de toute exploitation forestière de sa forêt communale du Bischenberg en 2015. Cette forêt est le plus grand ensemble (52 hectares) de chênaie xérophile existant de nos jours en Alsace, la vigne l’ayant remplacée tout le long du piémont, à part quelques petites exceptions.

Après le dépôt d’un premier dossier élaboré pour la commune par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Alsace), le Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature a suggéré un projet un peu plus ambitieux en adjoignant aux 54,49 ha du Bischenberg (comprenant la partie forestière et des pelouses et prairies sèches sur le pourtour), les 6,47 hectares de pelouses sèches de l’Immerschenberg (commune d’Obernai) et les 36,34 hectares de pelouses sèches et de boisements xérophiles du Holiesel et du Berg (commune de Rosenwiller).

Les trois communes ont donné leur aval à ce projet et le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN Alsace) a pu s’atteler à l’élaboration du projet validé le 21 juillet 2024 par la Commission Permanente du Conseil Régional.

Le CEN Alsace devrait prochainement être désigné gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du Bischenberg, de l’Immerschenberg et du Holiesel totalisant plus de 97 hectares.

La délibération de classement est disponible en ligne ainsi que les modalités de classement en annexe 1 extraites du dossier complet consultable en annexe 2.

crédit photos : LPO Alsace

![[Mobilisation] Participez aux concertations concernant la chasse au courlis cendré et la barge à queue noire](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/07/consultation-barge-et-courlis-1080x529.jpg)

jeudi 18 Juil 2024 | Nature, Réseaux Thématiques

Sous les coups de boutoirs de nos ONG devant les tribunaux, l’Etat s’est vu dans l’obligation de suspendre la chasse de quatre espèces d’oiseaux en mauvais état de conservation : la barge à queue noire, le Courlis cendré, la Tourterelle des bois et le Grand Tétras.

Pour le Grand Tétras, le Conseil d’Etat a imposé un moratoire de 5 ans. Pour les autres espèces, l’Etat se contente d’un moratoire reconduit année après année.

Concernant la chasse de la barge à queue noire et du courlis, la consultation publique vient d’être ouverte sur le site du ministère de l’Écologie jusqu’au 26 juillet 2024.

Merci de soutenir ces deux moratoires. Il suffit de rappeler que ces deux espèces sont en mauvais état de conservation et que la chasse doit être suspendue. Dire qu’un an est insuffisant. Attention le titre du message doit être clair : avis favorable au moratoire

Consultation relative à la chasse de la barge à queue noire :

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.

Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021.

Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 2 août 2023. L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 30 juillet 2025.

Merci de soutenir ce moratoire et de demander un allongement de la suspension de la chasse au delà de 1 an.

Participer à la consultation – chasse barge à queue noire

Consultation relative à la chasse du courlis cendré

Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.

Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.

Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024).

Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an. L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 30 juillet 2025.

Merci de soutenir ce moratoire et de demander un allongement de la suspension de la chasse au delà de 1 an.

Participer à la consultation – courlis cendré

jeudi 4 Juil 2024 | Nature, Réseaux Thématiques

Après la publication des Listes Rouges consacrées aux mollusques, odonates, amphibiens et reptiles, La DREAL Grand Est et ODONAT Grand Est nous informent de la parution de la « Liste Rouge des orthoptères et mantes du Grand Est ».

Menée sous la coordination de l’Office des Données Naturalistes du Grand Est (ODONAT Grand Est) avec le soutien de la DREAL Grand Est, la démarche Listes de Référence & Listes Rouges du Grand Est vise à devenir l’inventaire le plus complet sur la biodiversité de la région, en engageant des états des lieux sur un maximum de domaines de la faune régionale. Cet inventaire colossal couvrira à terme plus de 10 000 espèces !

Comprendre la démarche des Listes rouges

| QUELQUES CHIFFRES CLES |

- 12 experts réunis

- 216 espèces en France métropolitaine

- 76 espèces en Grand Est

- 16 espèces menacées, soit 24% des espèces évaluées

- dont 5 espèces en danger critique d’extinction

|

| DES MILIEUX NATURELS DE PLUS EN PLUS FRAGILES ET FRAGMENTES |

Trois grands types de milieux naturels abritent le plus d’Orthoptères menacés :

- les pelouses sèches et prairies maigres

- les marais et prairies humides

- les landes et chaumes d’altitude

La disparition des espèces spécialisées associées est le signe d’une dégradation de ces milieux dans notre région. Identifier ces cortèges aujourd’hui a pour but de pouvoir protéger leurs habitats les plus sensibles demain. |

Pour votre information, le processus de production des listes rouges pour la faune se poursuit activement :

- 5 listes rouges et documents associés sont disponibles (mollusques, amphibiens, reptiles, odonates et nouvellement les orthoptères)

- les listes rouges pour les oiseaux viennent d’être labellisées UICN (oiseau nicheurs, oiseaux hivernants) et les documents sont en cours de rédaction (publication prévue en septembre)

- les listes pour les poissons, papillons de jour et grands branchiopodes sont en attente de la labellisation UICN

- la liste rouge des mammifères devrait être présentée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) d’octobre ainsi que celle des écrevisses, crabes et crevettes

Parallèlement un travail a démarré pour valoriser la masse de connaissances acquises au moyen d’un outil global de diffusion des listes de référence et listes rouges en cours de création.

Consulter les listes rouges

mardi 2 Juil 2024 | A la une, Vie associative

Communiqué de notre fédération nationale : France Nature Environnement.

« En ce moment critique pour notre démocratie, nos valeurs républicaines et notre environnement, nous lançons un appel solennel à l’ensemble des citoyens et citoyennes, associations, syndicats, et partis politiques à se mobiliser contre l’arrivée du Rassemblement National (RN) au pouvoir. Un tel scénario serait un recul majeur pour les principes fondamentaux de liberté, égalité et fraternité qui définissent notre nation, pour la démocratie, ainsi que pour les défis écologiques qui nécessitent une réponse urgente.

L’histoire a montré que les idéologies extrémistes et xénophobes promues par le RN sont en totale contradiction avec les valeurs démocratiques et humanistes de notre République. Tant les votes au Parlement que les prises de positions du Rassemblement National sur les questions environnementales montrent que son accession au pouvoir conduirait à des reculs très importants. En pleine urgence climatique et environnementale, l’arrivée au pouvoir d’un parti ouvertement climatosceptique signerait l’abandon de la lutte contre le réchauffement climatique avec des effets négatifs immédiats et durables et constituerait un crime pour les générations futures. Les politiques de division et de stigmatisation prônées par ce parti présentent le risque de fracturer notre société et remettre en cause les droits fondamentaux de nombreux citoyens et citoyennes, entraver la société civile, tout en passant par pertes et profits la protection de notre environnement.

Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce double danger. C’est pourquoi nous appelons au désistement systématique des candidates et candidats les moins bien placés dans toutes les triangulaires dans lesquelles le RN est en position de l’emporter. Nous appelons aussi l’ensemble des responsables politiques à retrouver le chemin de l’honneur et de la décence et à désigner clairement l’extrême-droite comme la menace à combattre. Nous appelons les électeurs et électrices à faire barrage par leur vote, même quand les candidat.es de la majorité présidentielle et de la droite n’auront pas su le faire.

Renvoyer dos à dos l’extrême droite et le NFP, classé à gauche tant par le ministère de l’Intérieur que par le Conseil d’Etat, est une trahison démocratique qui ne peut servir que l’accession au pouvoir du RN. Ne laissons pas passer sans rien dire cette trahison des élites. Ne trahissons pas le climat, la biodiversité et notre environnement, ne trahissons pas la démocratie et la possibilité donnée aux générations futures à connaitre un monde vivable et juste.

Un autre futur que celui de la haine, de la dévastation environnementale et de l’autoritarisme promis par le Rassemblement National est possible. Face aux immenses défis sociaux, économiques, humains que font peser sur nos sociétés les urgences climatiques, de biodiversité et de pollutions généralisées, c’est ensemble, en nous basant sur la science et l’intelligence collective, que nous trouverons les moyens de reconstruire une société respectueuse, ouverte et durable. Cela commence dès dimanche par le vote. »

Voir aussi l’article suivant :

Et si… l’extrême-droite arrivait au pouvoir ?

![[Communiqué de FNE] Notre modèle démocratique et notre capacité à réussir la transition écologique sont en jeu](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/06/Elections_legislatives-2024.jpg)

lundi 17 Juin 2024 | A la une, Communiqués de presse, Presse, Vie associative

Après la forte poussée du vote pour l’extrême-droite aux élections européennes et le risque de la voir accéder au pouvoir en France après les élections législatives, France Nature Environnement, réunie en Assemblée Générale, « appelle tous les électeurs et toutes les électrices à s’unir contre les idées d’extrême-droite en votant pour un programme mettant le vivant et les plus vulnérables d’entre nous au cœur de ses préoccupations, défendant les libertés démocratiques et des politiques à même de répondre aux défis écologiques, économiques et sociaux de notre époque. »

L’analyse des votes et prises de position passées des élu·es d’extrême-droite, que ce soit au niveau local, national ou européen montre l’incompatibilité des politiques d’extrême-droite avec une transition écologique socialement juste. Leurs idées font également peser de lourdes menaces sur les libertés d’expression, de mobilisation et associatives. L’extrême-droite porte un projet de société incompatible avec les valeurs d’humanisme et de solidarité inscrites dans les statuts de France Nature Environnement.

Nous constatons également que la régression sans précédent du droit de l’environnement et des libertés associatives engagées par la majorité relative sortante et la politique du Président de la République, rendent impossible la transition écologique et sociale nécessaire pour répondre à l’urgence écologique et compliquent l’action tant sur le terrain qu’un niveau national des 6200 associations qui forment le mouvement dans l’hexagone et outre-mer. C’est pourquoi, réunie en Assemblée Générale, France Nature Environnement en appelle solennellement à une réaction forte de chacun et chacune, notamment toutes les personnes tentées par l’abstention.

Antoine Gatet : « Il y avait déjà urgence environnementale. Il y a maintenant urgence politique, démocratique et sociale. Les décisions politiques de la décennie en cours sont absolument cruciales pour maintenir un monde vivable. L’heure n’est plus à l’hésitation mais à un engagement total, fort et sans ambiguïté pour la défense de l’Etat de droit, de la démocratie, et pour les générations futures. »

Lire la motion

mercredi 12 Juin 2024 | GL Kochersberg, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques

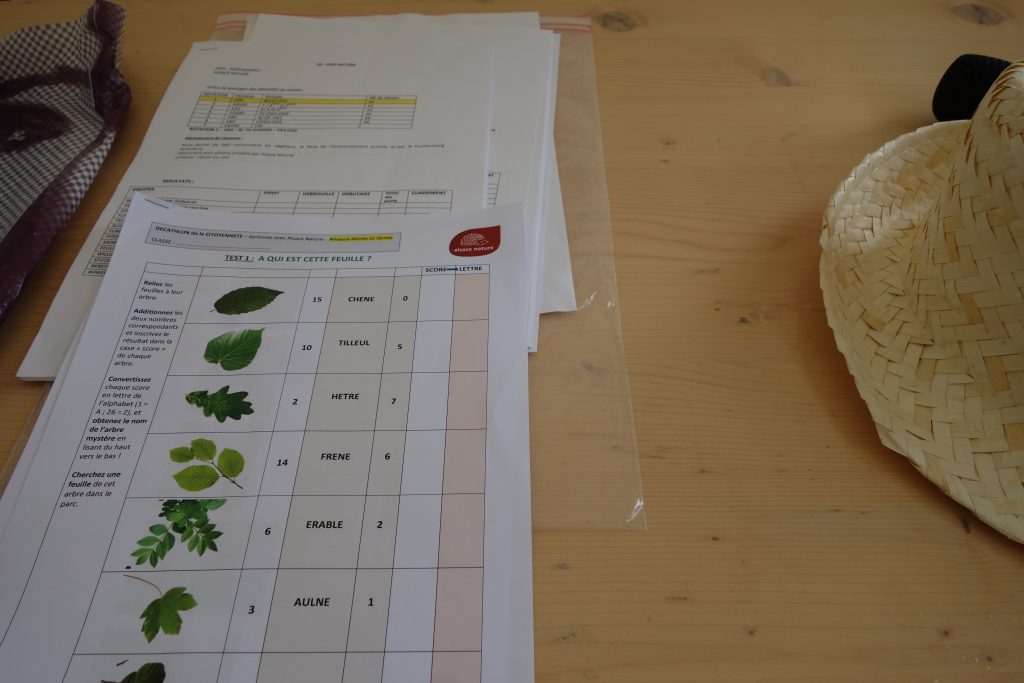

A l’initiative de l’association Des voix citoyennes, et dans le cadre de l’année des Jeux olympiques à Paris, un décathlon de la citoyenneté était organisé le 31 mai 2024, à Truchtersheim

Ce décathlon a réuni environ 95 classes d’élèves du CP à la 3ème des écoles et collèges du Kochersberg. Le principe de la journée était que les élèves réalisent 10 épreuves (5 de jambes, 5 de tête), avec pour objectif de favoriser la collaboration, la coopération des participants au sein d’une équipe, etc …

Le groupe local Kochersberg d’Alsace Nature était invité à proposer une des épreuves de « tête ». Une quinzaine de bénévoles de l’association se sont donc mobilisés pour proposer aux jeunes des questions sur la Nature. Les autres épreuves consistaient en des parcours sportifs, des défis mathématiques etc …

Environ 1900 participants se sont ainsi relayés à notre stand près du parcours santé, à l’arrière du stade, par petits groupes « débutants », « débrouillés » et « experts » pour essayer de reconnaitre des feuilles d’arbres, d’identifier des insectes et des traces d’animaux. En fonction des groupes, il fallait répondre à + ou – de questions.

Certaines classes avaient travaillé en amont sur les thématiques proposées avec leurs enseignants, notamment avec l’aide de notre outil pédagogique : la clé de détermination pour la reconnaissance des arbres et arbustes.

Voir les questions posées aux élèves des écoles primaires

Voir les questions posées aux collégiens

Cet événement a remporté un très beau succès, malgré le temps maussade. La journée s’est terminée par une remise de coupes à toutes les classes sur le stade, et par un flashmob géant, avec les jeunes participants, quelques figures du monde sportif et les élus de la cocoKo venus en nombre pour soutenir l’événement.

![[Consultation publique] donnez votre avis pour protéger les petites zones humides !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/06/DSC01928-1080x675.jpg)

vendredi 7 Juin 2024 | A la une, Eau et zones humides, Nature

Le ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires a mis en consultation publique jusqu’au 19 juin une proposition de modification d’un arrêté assez technique qui, s’il est adopté sous cette forme, donnera un véritable droit à dégrader les zones humides de petite surface. France Nature Environnement vous explique pourquoi nous considérons que ce projet doit être abandonné, purement et simplement, et vous invite à donner votre avis sur le site de la consultation.

Quelles conséquences pour les zones humides ?

Si cette modification est adoptée : les zones humides inférieures à 1 hectare ne bénéficieront plus de la même protection vis-vis de projets à venir de plans d’eau artificiels (essentiellement du stockage à destination agricole).

La note de présentation de ce projet n’apporte aucune justification politique, technique ou scientifique de cette modification envisagée. Aucune évaluation des incidences environnementales prévisibles engendrées par une telle évolution réglementaire ne semble avoir été réalisée (et les éventuelles conclusions qu’elle contiendraient ne sont pas rapportées).

Cette limitation des mesures protectrices des zones humides est donc bel et bien une régression de la réglementation environnementale qui doit être abandonnée.

Pourquoi faut-il se mobiliser ?

Les Zones Humides, atout essentiel face au dérèglement climatique et ses conséquences continuent de voir leur état se dégrader.

Une étude du ministère interpelle : 41 % des sites de zones humides évalués en métropole et dans les Outre-mer ont vu leur état se dégrader entre 2010 et 2020. Cette même étude précise à propos des « nombreux autres petits sites humides encore mal connus » qu’ils subissent eux aussi « une forte dégradation de leurs milieux à l’échelle d’un bassin versant, avec des impacts, en particulier, sur la qualité et la quantité de la ressource en eau ».

Comment participer à la consultation ?

Rendez-vous sur le site de la consultation publique jusqu’au 19 juin. Vous pouvez (comme association ou comme citoyen·ne) ajouter votre contribution en vous inspirant des arguments proposés ci-dessous mais, pour que chaque avis soit comptabilisé, il est important de rédiger une réponse personnalisée.

Que dire ?

Nous vous invitons à répondre à la consultation avec un avis défavorable, en reprenant comme vous le souhaitez certains des arguments suivants :

- À l’heure où plus de la moitié des masses d’eau continentales françaises ne sont pas en bon état (notamment écologique), en violation des obligations de résultat de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, envisager de faciliter les atteintes aux zones humides est inacceptable. Il faut au contraire les préserver !

- À l’heure où les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles et vont contribuer à altérer de manière exponentielle l’état des milieux aquatiques, les Zones Humides, même de modestes surfaces, contribuent à prévenir des effets du bouleversement climatique du cycle de l’eau (inondations et sécheresses d’intensités et de fréquences croissantes).

- Les zones humides, même de modestes surfaces, sont des milieux de riche biodiversités, essentiels pour de nombreux organismes : 30 % des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les milieux humides et environ 50 % des espèces d’oiseaux dépendent de ces zones.

- La présence de l’eau dans les sols et le ralentissement de sa circulation sont seuls de nature à favoriser la non-dégradation des milieux et des conditions de vie humaine : une telle régression règlementaire apparaît insensée et contraire à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée dans le code de l’environnement.

- Les zones humides inférieures à 1 hectare sont souvent des précieuses zones de « petits chevelus » de tête de bassin versant. Les zones de petits chevelus ont été fortement dénaturées par la création de plans d’eau artificiels qui ont généré des cours d’eau intermittents et perturbé la phase terrestre du cycle de l’eau, en débit et en températures.

- Par ailleurs, les zones humides ne sont pas aujourd’hui nécessairement des zones « perdues » pour l’agriculture : beaucoup sont des prairies naturelles utilisées pour le pâturage, contribuant à un modèle d’élevage durable.

- On ne peut pas, comme le prétend le gouvernement, en même temps « Miser sur les Solution Fondées sur la Nature », et détruire les milieux qui les portent (ou modifier la réglementation pour le permettre).

JE DONNE MON AVIS

Pour aller plus loin

mercredi 5 Juin 2024 | GL EMS, Groupes Locaux

Organisé par le CINE de Bussierre et ses associations partenaires, dont ALSACE NATURE, l’événement

Faut qu’on s’bouge 2024 s’est déroulé ce dimanche 26 mai au

SINE – CINE de Bussierre à Strasbourg, dans une ambiance conviviale. Un chouette moment militant et familial pour bouger les corps, mais aussi les mentalités grâce à un village associatif riche et varié.

Comme l’an passé sur le stand d’

Alsace Nature, nous avons fait de jolies rencontres, créé du lien, discuté, sensibilisé, notamment en direction des enfants.

Le CINE de Bissierre nous fait revivre ces moments en videos

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires. Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.

Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.

![[Communiqué de FNE] Notre modèle démocratique et notre capacité à réussir la transition écologique sont en jeu](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/06/Elections_legislatives-2024.jpg)

![[Consultation publique] donnez votre avis pour protéger les petites zones humides !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/06/DSC01928-1080x675.jpg)