![[Découverte de la semaine] Urnule cratériforme (Urnula craterium)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/03/Urnule-Cratériforme-1080x675.jpg)

vendredi 8 Mar 2019 | Nature

L’Urnule cratériforme est saprophyte : c’est un champignon qui absorbe les nutriments nécessaires à son développement à partir de matière organique morte. Elle parasite notamment les chênes et autres arbres à bois dur.

Cette espèce fait partie du groupe des ascomycètes qui signifie « champignon-sac ». En effet, la partie visible que l’on appelle communément «champignon» est en réalité une fructification (organe reproducteur où sont produites les spores) qui, dans le cas des ascomycètes, est en forme de coupe.

Chez l’Urnule, cette fructification s’appelle une « apothécie ». Bien que comestible, sans intérêt gustatif ou nutritionnel particulier, cette espèce est en danger en Alsace et même au bord de l’extinction en Suisse…

Par contre, on peut rencontrer des Urnules assez couramment aux Etats-Unis où on l’appelle « l’urne du Diable »

mardi 5 Mar 2019 | Agriculture et Alimentation, Nature, Réseaux Thématiques

Tout le monde déplore la régression des pollinisateurs. Mais savez-vous que leurs habitats sont régulièrement détruits, alors qu’il est possible de l’éviter ? 10 principes de gestion des zones herbeuses à appliquer pour épargner la faune et la flore.

Cette brochure est le résultat d’un travail collaboratif entre Alsace Nature et ses associations fédérées. Il a été piloté et finalisé par Anne Vonesch sur la base des contributions rédactionnelles et de l’expertise d’André Astric, d’Eric Brunissen, de Nadine Forestier et de Marie-Magdeleine Leroy.

Ces 10 principes de gestion proposés dans cette brochure sont issus de recherches et d’expériences diverses et éprouvées. L’objectif est de montrer par le texte et par l’image les raisons qui conduisent à les adopter. Car il est possible de mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion des espaces herbeux à végétation spontanée. Cela nécessite de remettre en cause quelques (mauvaises) habitudes et d’adapter le planning des travaux et le matériel. Le défi est considérable. Mais les pollinisateurs et la nature le valent bien !

Au final, le résultat sera valorisant pour la biodiversité, pour les élus, les habitants, pour les enfants, mais aussi pour les entreprises engagées ainsi que pour les ouvriers communaux ou les prestataires de services, qui trouveront davantage de sens à leur travail.

Télécharger la brochure – PDF

vendredi 15 Fév 2019 | Aménagement du territoire, Nature, Transports

Suite à l’audience du 7 février 2019 (cf notre article ICI), le tribunal administratif de Strasbourg a rendu se décision vendredi 14 février 2019.

Il fait suite à la demande d’Alsace Nature et prononce l’annulation du permis d’aménager le viaduc de Kolbsheim.

Pour cela, il s’appuie sur l’argument selon lequel l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’était pas définitif, alors qu’il était requis.

Par contre, il ne retient pas le second argument évoqué par Alsace Nature et retenu par le Rapporteur public lors de l’audience, relatif à l’absence d’étude d’impact réévaluée dans le dossier de demande de permis.

Télécharger la décision du tribunal

mardi 12 Fév 2019 | Aménagement du territoire, Eau et zones humides, Nature, Réseaux Thématiques, Transports

Ce Jeudi 7 février 2019, s’est tenue au tribunal administratif de Strasbourg, l’audience sur le recours déposé par Alsace Nature contre l’arrêté préfectoral autorisant l’aménagement du viaduc de Kolbsheim.

Rappel : (petit résumé des épisodes précédents)

Nous avions gagné le référé suspension, ce qui avait permis de stopper les travaux sur ce secteur. Le tribunal s’est réuni le 20 décembre pour juger le dossier sur le fond MAIS, à la surprise générale, a décidé de suspendre l’audience et la reporter au 7 février !! En prétextant que notre avocat avait remis ses conclusions tardivement mais surtout parce que ARCOS avait déposé un nouveau dossier de demande de permis d’aménager … Depuis, les services de l’Etat ont instruit le nouveau dossier d’ARCOS et le préfet a pris un nouvel arrêté d’autorisation pour le viaduc le 25 janvier.

L’audience de ce jeudi portait sur le recours au fonds de l’ancien arrêté MAIS le tribunal annulera-t-il en arguant du fait que ce l’ancien arrêté n’est plus valable puisqu’un nouvel arrêté a été pris par le préfet ?

Lors de son exposé le rapporteur public a demandé à ce qu’on examine le fonds même si un nouvel arrêté a été pris (ARCOS estime que l’Arrêté préfectoral initial n’existe plus puisqu’il y en a un nouveau). Il a demandé l’annulation de l’Arrêté préfectoral attaqué sur 2 arguments : le premier relatif à l’absence de prise de position de l’Architecte des Bâtiments de France (AFB) et l’autre sur l’absence d’étude d’impact réactualisée. S’en est suivi un débat sur le fait de savoir s’il devait y avoir examen au fond même si un nouvel arrêté a été pris, sur comment l’AFB devait intervenir et s’il fallait une étude d’impact réactualisée (et à l’intérieur de ce débat question de savoir si en l’espèce le maître d’ouvrage est le concessionnaire ou l’Etat). Bref des échanges très technico-juridiques…Le tribunal rendra sa décision dans 2 ou 3 semaines.

Réaction de François Zind, avocat d’Alsace Nature, à la sortie du tribunal (vidéo) :

GCO Grand Contournement Ouest de Strasbourg Tribunal Administratif Suite des recours déposés par rapport au Viaduc De Kolbsheim

Publiée par Denys Gass sur Jeudi 7 février 2019

réaction de Stéphane Giraud, directeur d’Alsace Nature (vidéo) :

(2)GCO Grand Contournement Ouest de Strasbourg Tribunal Administratif Suite des recours déposés par rapport au Viaduc De Kolbsheim

Publiée par Denys Gass sur Jeudi 7 février 2019

suite … (vidéo) ..

(3)GCO Grand Contournement Ouest de Strasbourg Tribunal Administratif Suite des recours déposés par rapport au Viaduc De Kolbsheim

Publiée par Denys Gass sur Jeudi 7 février 2019

Revue de presse :

télécharger l’article en version pdf

![[Découverte de la semaine] La Chevêche d’Athéna (Athene noctua)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/Anoctua1102-0141-2-1.jpg)

mercredi 15 Août 2018 | Nature

Vous la reconnaissez ? Voici l’animal totem de la déesse de la sagesse, Athéna. Avec ses 22 centimètres, la Chevêche d’Athéna fait partie des rapaces les plus petits de France. C’est un peu plus petit qu’un pigeon. Anciennement nommée Chouette chevêche, on compte 13 sous-espèces qui vivent tant en Europe Centrale et occidentale qu’en Asie, en Somalie ou au Moyen-Orient. Il n’est pas significativement possible de différencier la femelle du mâle à leur plumage, mais ce dernier est généralement plus petit. Vingt-deux chants différents composent son vocabulaire. Certains ressemblent étrangement à des miaulements de chaton. —> Écoutez-le !

Elle est sédentaire et territoriale. Très active au crépuscule, en journée, elle se positionne, sur des piquets, des bottes de foin ou des fils téléphoniques. Elle observe. À l’affût. Tantôt redressée, tantôt ramassée sur elle-même. Elle mange de 50 à 80 grammes de nourriture par jour pour un poids de seulement 200 grammes. Son régime alimentaire change en fonction des saisons. Que ce soit des petits mammifères, des insectes, des lombrics, et même d’autres oiseaux, elle capture ses proies au sol. Comme elle avale ses proies tout entières, son organisme doit faire une sélection durant la digestion. C’est pourquoi elle « vomit » des « pelotes de réjection ». Ce sont des boules de quelques centimètres contenant les matières non-comestibles : os, poils, carapaces etc.

Le mâle et la femelle vivent en couple, même en dehors de la période de nidification. Ils sont généralement unis toute leur vie, durant 10 à 15 ans. Ils fréquentent les mêmes reposoirs, rejoignent la même cavité et parcourent leur territoire ensemble. Les pontes ont lieu de mi-avril à mi-mai. La femelle pond 3 à 5 œufs dans une cavité, un œuf tous les deux jours, puis les couve environ 28 jours. Le mâle lui apportera de la nourriture pendant qu’elle couve. Après l’éclosion, les poussins restent au nid pendant 30 à 35 jours. Les jeunes quittent le nid, sans savoir voler. Pendant 5 semaines, ils resteront à proximité, au sol, nourris par les deux parents. La majeure partie des juvéniles s’installeront à moins de 10 km de leur lieu de naissance !

Publiée en juin 2017 dans la revue scientifique Folia Zoologie, une étude de l’académie des sciences de République tchèque apporte la preuve du déclin de cette petite chouette en Europe de l’Ouest. En seulement vingt ans, le nombre de Chevêche d’Athéna a diminué de 40 % en Slovaquie et de 90 % en République tchèque ! En Alsace, la Chevêche d’Athéna est considérée comme une espèce « vulnérable ».

Avec plusieurs couples dans la plupart des villages. Elle était commune à l’Alsace jusque dans les années 50. Progressivement, l’abandon des pâturages au bénéfice de l’élevage du bétail en « stabulation », (dans un espace restreint et clos), le désintérêt de produire des fruits locaux et l’urbanisation, ont fait disparaître son biotope naturel : les vergers traditionnels de haute tige. Et avec eux, disparaissent ses proies et ses nichoirs ! Et ce n’est pas tout. Les produits phytosanitaires utilisés par l’agriculture conventionnelle sont responsables de la disparition des insectes dont elle se nourrit. Enfin, les poteaux téléphoniques creux et les cheminées où elle reste coincée ainsi que les collisions avec les voitures, sont des causes de mortalité non-négligeables ! Et pas seulement pour cette espèce. Malheureusement la liste et bien longue et elles se noie aussi dans les abreuvoirs métalliques et le taux d’éclosion des œufs est abaissé par l’ingestion de métaux lourds et d’hydrocarbures par les animaux à la base de la chaîne alimentaire…

Depuis une dizaine d’années en Alsace, la situation s’est améliorée grâce aux actions de sauvegardes. Comme la pose de nichoirs spécifiques par les bénévoles de la LPO, et la plantation d’arbres fruitiers. La succession d’hivers plus doux en raison du réchauffement climatique peut aussi avoir aidé ses populations. Les communes de Benfeld et du Rhin en association avec la Maison de la Nature du Ried, la Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin et la Ligue de Protection des Oiseaux Alsace, mènent aussi depuis 2011 « l’Opération Vergers » dans le but de maintenir et développer les vergers dans nos paysages !

Vous souhaitez créer, développer, vous former ou vous occuper d’un verger local ?

Rendez-vous sur http://vergers-benfeld-rhin.fr

Pour le plus grand bien de la petite chouette, des insectes, des abeilles et de nos papilles !

.MD

Crédit photo : Tony Wills et Arturo Nikolai

Sources :

– ODONAT – livre rouge des espèces menacées en Alsace

– IUCN – International Union for Conservation of Nature

– INPN – Inventaire National du Patrimoine Naturel

– LPO – Ligue de protection des oiseaux Alsace et France

– Folia zoologica. Roč. 66, No. 2 (2017), pp. 106-116 ISSN 0139-7893

– Vergers-benfeld-rhin.fr

– bio-scene.org

![[Découverte de la semaine] Le Branchipe de Grube (Eubranchipus grubii)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/Sans-titre-1_Plan-de-travail-1-1.jpg)

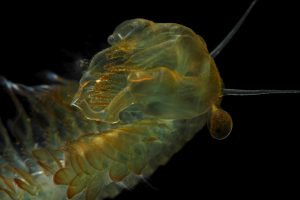

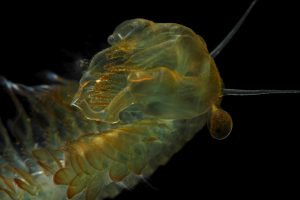

mercredi 8 Août 2018 | Forêt, Nature

Dans la famille des drôles d’animaux, voici Eubranchipus grubii, ou Le Branchipe de Grube ! C’est typiquement le genre de rareté que l’on ne croise pas souvent, à moins de regarder à la loupe dans une mare temporaire au milieu d’une forêt de feuillus ou d’avoir un ami aquariophile qui collectionne les petits crustacés d’eau douce. Si vous connaissez les triops, ils font partie de la même classe.

Tout petit, E.grubii mesure de 12 à 33 mm et nage sur le dos ! Il n’a pas de carapace, possède deux yeux, onze paires de pattes et la femelle se reconnait à son sac contenant les œufs en maturation. C’est un Branchiopode. Ce qui veut dire que ce sont ses pattes, qui lui servent autant à nager qu’à respirer, comme les branchies des poissons ! Elles servent aussi à filtrer l’eau et à ramener le plancton à sa bouche. Si la filtration est son mode principal d’alimentation, il est aussi capable de grignoter des têtards morts, des œufs d’amphibiens, etc.

Elle nage sur de dos

Sa tête avec les deux antennes et un de ses deux yeux.

Le sac contenant les œufs en maturation.

.MD

Crédit photo : Jean-François Cart

Sources :

– ODONAT – livre rouge des espèces menacées en Alsace

– UICN – International Union for Conservation of Nature

– faune-alsace.org

– doris.ffessm

![[Découverte de la semaine] Urnule cratériforme (Urnula craterium)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/03/Urnule-Cratériforme-1080x675.jpg)

![[Découverte de la semaine] La Chevêche d’Athéna (Athene noctua)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/Anoctua1102-0141-2-1.jpg)

![[Découverte de la semaine] Le Branchipe de Grube (Eubranchipus grubii)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/Sans-titre-1_Plan-de-travail-1-1.jpg)