![[Pétition] Destruction d’espèces protégées : non à l’impunité offerte par la Loi d’orientation agricole et non à un retour 35 ans en arrière](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2023/06/Pie-grieche-ecorcheur_David-Hackel-1080x675.jpg)

mardi 4 Juin 2024 | A la une, Agriculture et Alimentation, Nature, Pétition, Réseaux Thématiques

Une trentaine d’associations naturalistes – dont Alsace Nature – ont rédigé une pétition – adressée aux ministres de l’Agriculture et de l’Environnement – pour dénoncer une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore, prévue par le projet de loi d’orientation agricole (LOA) notamment dans son article 13.

Texte de la pétition :

M. le ministre de l’Agriculture

M. le ministre de l’Environnement,

Lors du débat sur la loi d’orientation agricole (LOA) à l’Assemblée nationale, le gouvernement vient de porter une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore.

Selon le gouvernement, les agriculteurs vivent très mal le fait d’être passibles de 150 000 euros d’amende et de 3 ans de prison du fait d’être soupçonnés de destruction d’espèces protégées dans le cadre de leur activité agricole ou pour satisfaire à une obligation administrative, comme l’obligation légale de débroussaillement.

Le gouvernement n’apporte aucune preuve du fait que ces peines sont prononcées ni que ces cas sont fréquents. Au contraire, il semble plutôt que la plupart des peines prononcées actuellement soient dérisoires et qu’il n’y aurait que 136 agriculteurs impliqués en 2022 dans une procédure en lien avec le droit de l’environnement et engagée par l’OFB, selon le débat parlementaire.

Aussi, à l’article 13 de la LOA, amendement 4452 2e rectificatif, il est décidé que désormais seules les atteintes “intentionnelles” seront passibles de poursuites pénales pour destruction d’espèces protégées. Pour être constitutionnel, le gouvernement n’a pas pu limiter son amendement aux seules activités agricoles. Il est valable pour toute activité humaine. De plus, le fait d’exécuter une obligation légale ou réglementaire, ou encore de se conformer à une prescription administrative, comme un plan de gestion forestier par exemple, n’est pas considéré comme une atteinte intentionnelle.

Alors que le principe prévalait que “nul n’est censé ignorer la loi”, un nouveau principe de droit apparaît qui limite les poursuites pénales à la volonté de commettre une destruction d’espèces protégées, intention qu’il faudra prouver, remettant en cause un texte vieux de 35 ans (Code rural art 215-1, version du 4/11/1989).

Ainsi, les agriculteurs ne subiront pas de sanction pénale s’ils détruisent des espèces protégées en cas de taille de haie, d’utilisation de pesticides, d’épandage de lisier, de débordement d’une cuve de méthanisation, d’écobuage, etc.

Un forestier pourra détruire des arbres, comme des arbres à cavité, contenant des précieuses espèces protégées s’il le fait selon le plan de gestion forestier, document qui est une coquille vide qui ne permet pas de savoir si des espèces protégées sont présentes ou non.

Mieux encore, un chasseur qui détruit une espèce protégée sans le faire exprès, un promoteur immobilier qui rase un terrain comportant des espèces protégées, par négligence, une commune qui entretient des routes et coupe des arbres en période de nidification, ou dont la station d’épuration fuit par accident et pollue un cours d’eau, un particulier qui épand un produit phytosanitaire dangereux sans faire attention, détruisant par là même toute la petite faune autour de chez lui… dans tous ces cas, la “bonne foi” sera avancée et il faudra au contraire prouver la volonté de détruire les espèces protégées. Cette destruction se produit généralement par imprudence ou négligence. Elle est la conséquence ou l’effet induit d’une activité.

Le texte propose de remplacer des sanctions pénales par des sanctions administratives, généralement prononcées par le préfet. On connaît les décisions, sous l’influence des lobbys, des préfets peu favorables à la protection des animaux et toutes jugées illégales ensuite par les tribunaux, par exemple, ces dernières années, les arrêtés autorisant la destruction indiscriminée des

bouquetins, la chasse à l’alouette des champs et au vanneau huppé, à la barge à queue noire, au courlis cendré, au grand tétras, les méthodes de chasse traditionnelle, la chasse des oies au moment de leur migration, les arrêtés portant sur la destruction des cormorans en eaux libres, etc.

Le texte propose de favoriser les “restaurations écologiques”. Mais ce qui est détruit est détruit.

Quand un animal est mort, c’est trop tard !

La mesure étant introduite par un amendement, aucune mesure d’impact n’a été effectuée et le Conseil d’État n’a pas pu se prononcer.

Ce texte constitue une régression du droit de l’environnement (art 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, partie du bloc constitutionnel).

Selon le bilan 1989-2019 publié par la LPO, le Muséum national d’Histoire naturelle et l’OFB, près de 30 % des oiseaux appartenant aux espèces les plus communes ont disparu des campagnes françaises.

Qui plus est, entre 1970 et 2018, 69 % des populations d’animaux sauvages suivies ont disparu selon le WWF. Ce n’est pas près de s’arrêter avec l’absolution donnée pour destruction d’espèces protégées.

Nous demandons un retrait de l’article 13 lors de la discussion au Sénat.

JE SIGNE LA PETITION

mardi 21 Mai 2024 | Nature, TOUT SAVOIR SUR, Urbanisme

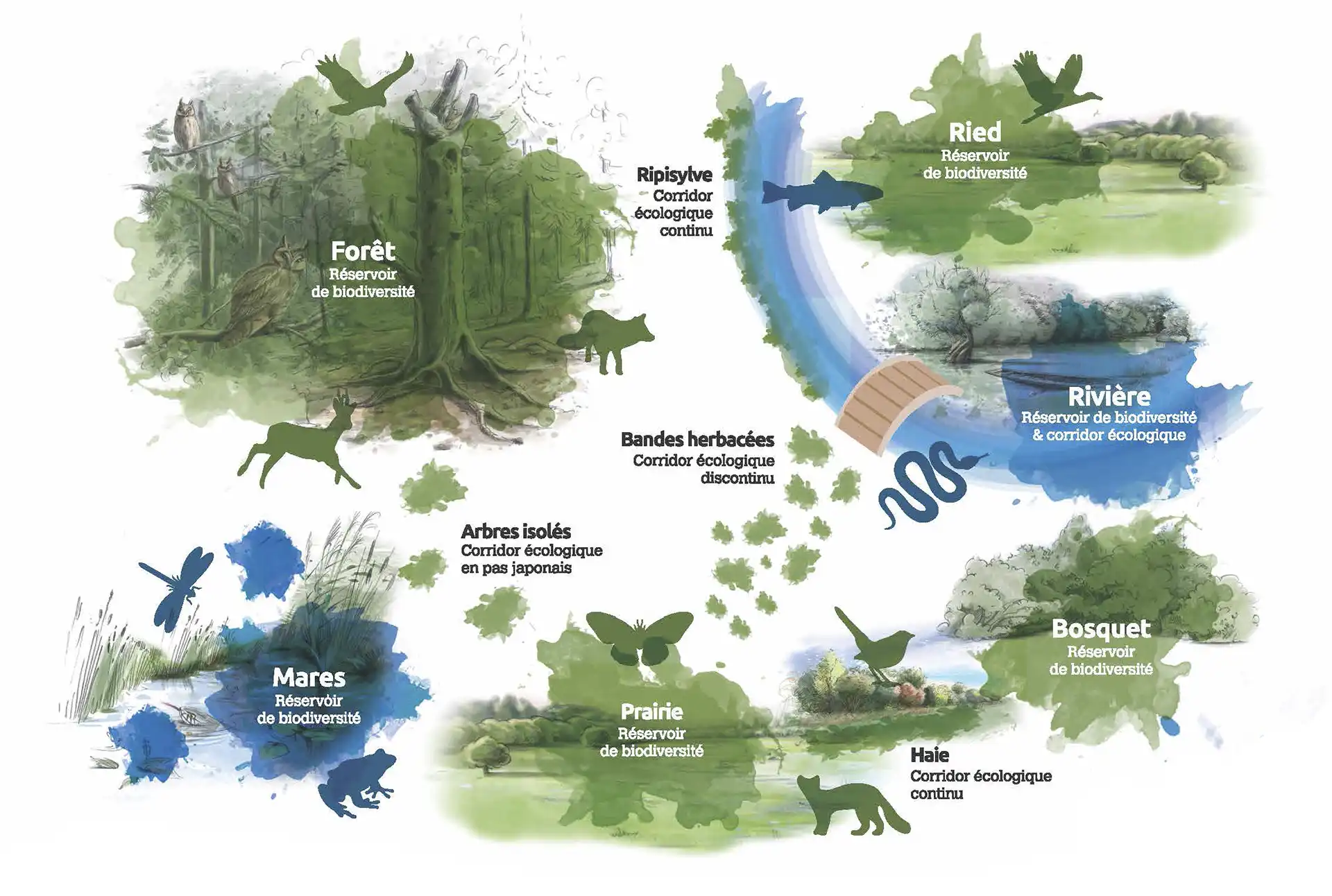

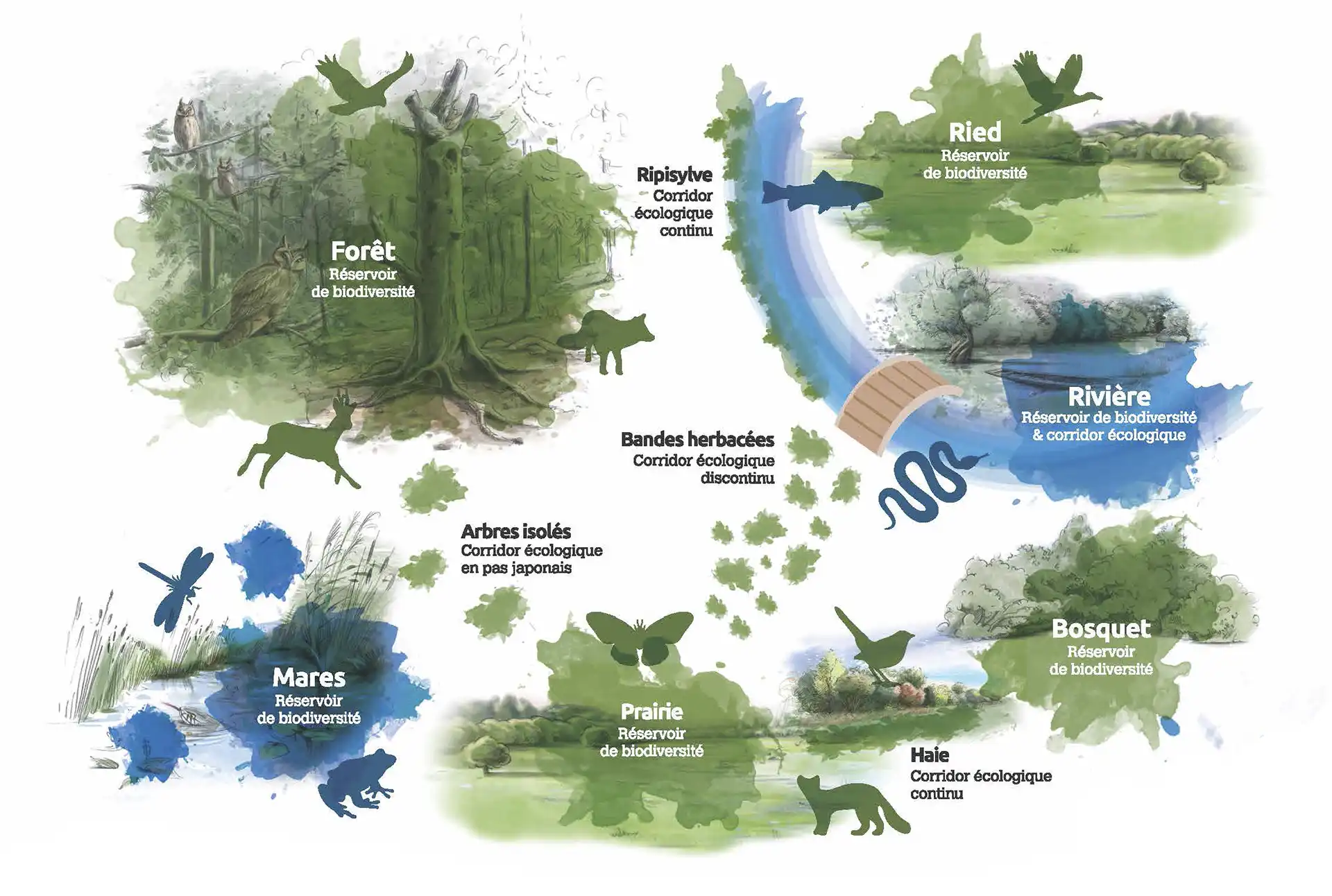

Qu’est-ce que la Trame verte et bleue ?

Le vert pour la végétation (les buissons, les arbustes, les arbres, les forêts, mais aussi les herbacés, prairies, pelouses…);

Le bleu pour l’eau (les rivières, les mares, bref tous les milieux aquatiques et zones dites “humides”);

La trame pour désigner quelque chose qui se tisse.

Disons-le donc ainsi : la TVB est un tissu dont les fils sont l’eau et la végétation, un ouvrage que l’on tisse, que l’on tricote, voire que l’on brode finement, non pas dans un atelier, mais dans un environnement à chaque fois particulier, tissé en fonction de cet environnement.

Vous souhaitez vous lancer dans ce projet de reconquête ?

Merci de prendre contact avec notre chargé de mission Corentin CALVEZ

par tel : 03.88.37.55.47

par mail : corentin.calvez@alsacenature.org

Pour quoi faire ?

La TVB est un outil de protection de l’environnement, utile notamment dans les documents de planification des projets d’aménagements et les questions d’adaptation au changement climatique. Elle permet de faire face à la fragmentation ou la perte des habitats, à l’érosion de la biodiversité, aussi bien « patrimoniale » (Grand hamster, Crapaud vert, Courlis cendré…) que « ordinaire » (Hérisson d’Europe, Chardonneret élégant, Écureuil roux, Pipistrelle commune, Vulcain, Marguerite commune…).

En plus des objectifs écologiques, la TVB rend un grand nombre de « services» à l’être humain : source de nourriture, régulation du climat, zones tampons, purification de l’eau, régulation des inondations et coulées d’eaux boueuses, production d’oxygène…

Pourquoi la protéger ?

Chaque écosystème a son équilibre : les forêts n’abritent pas la même biodiversité que les prairies, les espèces présentes en Alsace ne sont pas les mêmes qu’en Bretagne et ainsi de suite, donc leur conservation doit être spécifiquement adaptée.

Pour garder des milieux naturels, la gestion n’est pas toujours obligatoire. Dans certains cas, il n’est pas obligatoire d’intervenir, comme par exemple certains cœur de massifs forestier. C’est ce qu’on appelle le principe de non-gestion.

Est-ce le Renard qui traverse – à ses risques et périls – la route ? ou bien est-ce la route qui traverse le territoire du Renard ? Ainsi pour tenter de compenser certains impacts qu’il n’a pas été possible d’éviter, des techniques ou des aménagements peuvent être mis en œuvre.

Alsace Nature s’efforce de protéger ce qui nous reste de nature et de mener des chantiers de renaturation.

Alsace Nature et son programme Trame Verte et Bleue

Alsace Nature travaille activement depuis de nombreuses années à la reconquête de la biodiversité sur le territoire Alsacien.

En 2019, l’association débutait une campagne fédérale « Plus de biodiversité dans nos communes » en partenariat avec les villes de Schiltigheim, Bischheim et Lingolsheim pour les accompagner dans leur changement de pratiques. Le programme TVB était lancé !

Depuis, Alsace Nature a travaillé avec 7 autres communes sur ces questions de TVB, aboutissant à des chantiers de renaturation bénéfiques à la trame verte et bleue locale.

Depuis, chaque hiver Alsace Nature réalise plus d’une dizaine de journées de chantier de plantation de haies et de creusement de mares sur plusieurs communes.

Des projets « Trame verte et Bleue » adaptés à chaque commune

Dans chaque projet TVB lancé par Alsace Nature avec une commune, 3 actions spécifiques sont réalisées :

- Un état des lieux, sous forme d’un diagnostic, d’une analyse fonctionnelle et de préconisations d’aménagements.

- La réalisation de travaux de renaturation sous forme de chantiers participatifs, en particulier des plantations de haies, bosquets, arbres…

- La coordination du projet à l’échelle communale / intercommunale et avec les associations du mouvement, la sensibilisation des citoyens, élus et agents des espaces verts.

Toutes ces actions amèneront Alsace Nature a réaliser lors de plusieurs chantiers participatifs tous les aménagements décidés en partenariat avec la commune sur l’ensemble des zones ou terrains favorables à la reconquête de de la biodiversité.

Vous souhaitez vous lancer dans ce projet de reconquête ?

Merci de prendre contact avec notre chargé de mission Corentin CALVEZ

par tel : 03.88.37.55.47

par mail : corentin.calvez@alsacenature.org

Illustrations réalisées par Caroline KOEHLY

![[TVB] Plantation d’une haie à Ostwald](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/05/TVB-chantier-plantation-haies-ostwald-1-1080x675.webp)

mardi 21 Mai 2024 | GL EMS, Groupes Locaux, Nature, Urbanisme

Une histoire d’eau, de végétation, de bonnes volontés… et de crapauds verts

Venant de Strasbourg, on passe directement du quartier de la Montagne Verte à la ville d’Ostwald dans un paysage urbain continu. C’est lorsque les rails du tram quittent la rue du Général Leclerc et prennent sur la droite l’allée du Bohrie que l’on aperçoit deux petits bosquets de part et d’autre de la route, qui viennent interrompre la « minéralité » de la ville. De l’autre côté et dans le prolongement de cette allée, il y a la rue de l’Île des Pêcheurs dont le nom nous signale que l’on se rapproche de la rivière (l’Ill) formant deux beaux méandres qui bordent l’Est d’Ostwald. De ce côté-là, ce n’est plus un petit bosquet ou quelques arbres que l’on aperçoit bientôt sur la droite et de l’autre côté de la rivière, mais le début de la forêt d’Ostwinkel. Un peu plus loin, lorsque la route bitumée devient un chemin, on devine sur la gauche l’étang Gerig, une ballastière encore exploitée il y a deux-trois ans.

Aux abords de cet étang vit une population de crapauds verts. Les scientifiques nous apprennent, qu’avant de s’établir dans les parages de gravières, ce crapaud vivait à proximité de rivières comme la Bruche ou le Rhin, à une époque où les crues et décrues des cours d’eau favorisaient la présence de mares, nécessaires à sa reproduction. La dynamique de ces rivières favorisait aussi la présence d’un sol de sable et de gravier que cette espèce affectionne particulièrement. Il semblerait que le milieu que lui offrent les abords du Gerig lui réussisse bien : ni la proximité des constructions récentes d’immeubles juste à côté du plan d’eau, ni l’activité de la gravière ne l’auraient gêné. Cependant, des spécialistes du crapaud vert, à la suite de leurs observations, l’ont classé « en danger » sur la liste rouge des amphibiens menacées d’Alsace. Suite à l’assèchement de nombre de zones humides qui caractérisaient la plaine d’Alsace, il ne reste plus que deux zones dans lesquelles on trouve des populations de cette espèce, une dans le Haut-Rhin, une autre dans le Bas-Rhin, notamment sur la commune d’Ostwald.

Crapaud Vert – Dessin S.FERRY

A l’autre extrémité de cet axe qui va de l’étang Gerig à celui du Bohrie, se trouvent trois petites mares qui ont été créées, ou plutôt re-créées à l’occasion de la construction de l’écoquartier Les rives du Bohrie. Cette construction avait été autorisée sous condition de l’aménagement de ces mares pour préserver un environnement favorable à une autre population de crapauds verts observée non loin de là… Et cela a fonctionné.

C’est sur cet axe Gerig-Bohrie, qu’Alsace Nature a mis en œuvre la plantation d’une haie avec plusieurs objectifs et dans le cadre d’un programme national intitulé la Trame verte et bleue.

Une haie pour la Trame Verte et Bleue ?

A Ostwald, la plantation de cette haie en décembre dernier a fait suite à d’autres projets en faveur de la biodiversité, déjà réalisés. Voici ce que m’en a dit Corentin Calvez, salarié d’Alsace Nature et qui a mis en œuvre et orchestré ce projet :

« Alsace Nature et la commune d’Ostwald ont créé un partenariat en 2020 sur le sujet de la Trame verte et bleue (TVB). Un premier travail de diagnostic a été fait à l’échelle de la commune pour identifier les éléments constructifs de cette TVB pour ensuite réaliser des actions concrètes en faveur de la biodiversité et de l’environnement. Plusieurs plantations ont déjà été réalisées au cours des dernières années, à différents endroits de la commune avec un objectif commun, créer ou recréer des habitats pour ramener de la biodiversité localement. Ces projets sont financés par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Région Grand-Est et la DREAL Grand Est. »

De quoi cette haie est-elle faite ?

Tout le monde sait ce qu’est une haie, mais celle qui a été plantée sur 275 m rue de l’Île aux Pêcheurs à Ostwald répond à des exigences précises, définies par ce réseau Trame verte et bleue, et à des préconisations soutenues par Alsace Nature. Mes échanges avec Corentin Calvez m’ont permis de saisir à quel point ce type de haie est pensé : on y trouve, du plus petit au plus grand, des buissons, des arbustes et des arbres. Lorsque les différents plants se seront développés, la haie présentera différents étages, différentes strates, disent les scientifiques, pour favoriser différentes espèces et donc un large spectre de biodiversité. Par exemple, certains oiseaux évoluent et nichent plutôt au « premier étage », celui des buissons – comme le pouillot véloce et le rossignol philomèle – et d’autres aux « deuxième ou troisième étage » – par exemple la mésange bleue et la grive musicienne. Il en va de même pour les insectes. La diversité des essences plantées fournira des espaces de vie intéressants et une variété de nourriture (pollen, fruits, etc.) utile à différentes espèces d’animaux.

Les végétaux plantés ont au maximum deux ans et répondent aux normes d’un label : Végétal local. Ce qui signifie qu’ils sont issus de graines produites par des végétaux qui ont poussé dans les milieux naturels de la région, donc bien « équipés » pour se développer dans cet environnement (sol, climat, etc.). Alsace Nature a fait appel à deux pépiniéristes alsaciens qui répondent à ce label, pour fournir les plants : la pépinière du Hanfgranva à Mussig et la pépinière Wadel-Wininger à Ueberstrass.

Quelles sont les essences de ces plants ? Parmi les arbustes, il y a par exemple le noisetier et le sureau noir, parmi les arbrisseaux la viorne lantane et le baguenaudier. En tout, 9 essences différentes. Pour se faire une idée de l’ampleur du chantier, 258 plants ont été mis en terre ce samedi-là, sur 275 m, et paillés avec des rouleaux de chanvre (produit compostable) permettant de maintenir l’humidité du sol nécessaire à la bonne évolution de chaque plant, et de limiter la concurrence avec les plantes herbacées.

En visitant le site du chantier de plantation, Corentin m’a rendu attentif à l’existence de noues entre de vieux et magnifiques saules sur le parcours de cette haie. Ces noues, c’est-à-dire des dépressions de quelques mètres de long dans le sol herbeux, permettent une accumulation d’eau lorsqu’il pleut, et favorisent donc une réserve naturelle d’humidité dans le sol. Elles ont donc été, bien-sûr, préservées, lors de ce chantier tout comme les vieux saules.

A terme, la mosaïque de milieux présents aux différents étages de cette haie le long de ce chemin constituera un environnement favorable à de nombreuses espèces avec des milieux plus ou moins humides, plus ou moins ouverts.

Et qui a planté cette haie ?

A propos d’humidité, les presque trente bénévoles qui étaient là ce samedi 9 décembre 2023 dès 9h30 pour concrétiser cette plantation pourraient vous en parler, puisqu’il s’est mis à pleuvoir à la mi-journée, une de ces pluies fines et régulières, de celles qui mouillent bien le sol (la terre était lourde et collait aux mains et aux bottes) et ceux qui sont en-dessous ! Il y avait aussi pas mal de vent, ce qui a rendu le fait d’être plusieurs heures dehors, un peu plus rude encore. Le repas de midi, offert par la commune d’Ostwald, au chaud dans les locaux de la mairie, était bienvenu ! Sans les bénévoles et leur persévérance (Corentin était stupéfait de leur efficacité), cette haie n’aurait pas vu le jour. C’est avec plaisir, et en ayant une pensée pour eux, que l’on pourra suivre son développement dans les prochaines années !

…et les crapauds verts dans tout ça ?

Dans trois ou quatre ans, la haie devrait s’être déjà bien développée avec certains plants qui dépasseront deux mètres. Elle deviendra dense et constituera une allée végétale favorable aux déplacements du crapaud vert. Elle devrait permettre, c’est un des objectifs, de faire se rencontrer les crapauds verts de l’étang Gerig avec ceux des mares du secteur Bohrie. Et ainsi favoriser un mélange génétique qui a tout son intérêt pour la conservation de l’espèce, un des objectifs forts fixés par le réseau Trame verte et bleue.

En se projetant dans le futur, on se représente plus concrètement cette notion de corridor écologique développée et soutenue par le réseau Trame verte et bleue. On imagine aussi plus d’ombre en été le long du trottoir et de la piste cyclable, une ombre dont profiteront le sol, les crapauds verts, de nombreuses autres espèces animales, et aussi les habitants du secteur qui auront le plaisir d’entendre plus d’oiseaux en se promenant, et même depuis leurs fenêtres.

Une question en suspens :

Lorsqu’on se représente cette haie dans quelques années et que l’on pense à ses fonctions écologiques, une question vient immanquablement à l’esprit. Cette réserve et ce vecteur de biodiversité, futur parcours de crapauds verts, est interrompu par des sorties de parking et par quelques routes, dont la rue du Général Leclerc, très passante. Ce qui présente un risque important d’écrasement des amphibiens par les véhicules (tram, voitures et deux-roues). Alors que faire pour éviter cela ? Il existe depuis de nombreuses années des tunnels à crapauds qui sont placés sous des routes ou des voies ferrées pour maintenir le passage habituel (saisonnier par exemple) des individus. C’est la mortalité, parfois très importante, constatée à ces endroits qui a fait concevoir ce type de solution.

Pour que cette trame verte et bleue que constituera cette haie d’ici quelques années puisse avoir tout son sens dans la préservation du crapaud vert, il pourrait paraître assez évident que l’on se penche sérieusement sur la question d’un tel aménagement.

S.FERRY

mardi 23 Avr 2024 | A la une, Eau et zones humides, GL Colmar et environs, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Rhin et Milieux alluviaux

La préfecture de Bas Rhin a publié une enquête publique concernant la remise en navigation du canal Rhin Rhône entre Artzenheim et Friesenheim. Cette consultation concerne la phase de préparation du projet.

Dans l’état des connaissances et des documents, Alsace Nature demande de plus grandes garanties que nous détaillons ci-dessous. Dans le suivi de ce projet, nous serons particulièrement vigilants et exigeants dans les prochaines étapes de discussions. Cette consultation est ouverte jusqu’au 26 avril.

CONTRIBUTION D’ALSACE NATURE A L’ENQUETE PUBLIQUE :

Préambule

Depuis son déclassement en 1963, le canal du Rhône au Rhin, à l’origine totalement artificiel, a évolué vers un milieu naturel de grande qualité, bordée d’un large rideau arboré et abritant une faune et une flore riche et diversifiée dans une plaine aseptisée par l’agriculture intensive. Il constitue désormais un corridor majeur de la trame verte et bleue dans la plaine, qu’il convient de préserver.

Cette fonction écologique importante entre le Rhin et l’Ill est d’intérêt régional et est reconnue à travers un corridor prioritaire du SRCE, renforcé par un zonage Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans la partie haut-rhinoise, exclue du projet.

Ce corridor écologique a déjà fait l’objet de travaux l’ayant amputé de près de 12 ha de boisements sur 23 km en 2009, pour la création de l’Eurovéloroute 15 en rive Ouest. Les associations de protection de la nature avaient alors proposé un tracé alternatif permettant d’éviter les impacts qui n’avaient malheureusement pas été retenus. Les déboisements réalisés n’ont d’ailleurs jamais fait l’objet de mesures compensatoires laissant une dette environnementale importante.

Dans ce contexte, la réalisation du projet touristique soumis à consultation aujourd’hui ne peut qu’interpeller face à la nécessité de préservation et de restauration des milieux naturels fonctionnels pour répondre aux enjeux du dérèglement du climat et de la dégradation de la biodiversité.

Le projet de réouverture à la navigation risque encore d’affecter les valeurs écologiques et fonctionnelles de ces milieux naturels. Alsace Nature sera particulièrement attentive à ce que le projet n’affecte pas ces valeurs, mais au contraire, apporte des garanties quant au développement des fonctionnalités écologiques.

Sur la base des éléments actuellement portés à la connaissance du public, aucun élément ne permet d’assurer que l’impact sur les éléments écologiques est quantifié et maîtrisé.

Les travaux envisagés font courir un risque sur la capacité du patrimoine arboré à poursuivre son existence (dépérissement des arbres lié à la variation du niveau d’eau, étanchéification, etc.). A ce phénomène se combinera la perte de fonctionnalité écologique sur les zones humides et d’habitats pour les espèces : perte de gîtes/arbres pour de nombreux oiseaux protégés, chiroptères et amphibiens en phase terrestre, destruction de frayères, destruction d’habitat de la Crossope aquatique, dont la présence est avérée par Aquabio (sur le bief 74), destruction possible de la Mulette épaisse (bief 74), destruction d’habitats de Lézard des murailles et du Lézard agile (il a été observé par nos membres sur le bief 64 le 20/04/2024), potentiellement le dérangement du Castor (indices de présence relevés dans le bief 64), etc.

Malheureusement, les évaluations complètes qui seront réalisées pour la phase 2 arriveront a posteriori, et des destructions auront sans doute déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la phase 1, et sans que la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) n’ait pu être conduite.

De plus, les impacts sur des habitats ou des individus de Crossope aquatique, de Castor d’Europe, du Brochet ou de Mulette épaisse relèvent de la dérogation à la protection des espèces.

Nous serons ainsi particulièrement vigilants à ce que la démarche ERC conduite sur l’ensemble du projet, incluant les effets indirects et cumulés, conduise à un bilan environnemental équilibré et ambitieux, et apporte des garanties fortes quant au maintien et à l’amélioration de la qualité environnementale du site.

Bien que le dossier présente quelques éléments de la seconde phase, nous regrettons que ce projet ait été scindé en 2 phases distinctes, ce qui ne permet pas une appréciation globale des enjeux.

Alsace Nature demande donc au maître d’ouvrage d’apporter davantage de précisions et de garanties quant à la prise en compte des valeurs et fonctions écologiques affectées par ce projet. Il devra démontrer plus clairement que la restauration des ouvrages, la protection des berges et la mise en place d’une activité nautique de loisir ne nuira pas aux zones humides et à leur fonctionnalité, au développement des habitats, à la capacité d’accueil des espèces et à la fonctionnalité des milieux naturels existants. De plus, nous demandons qu’en phase travaux, une étroite concertation avec les usagers et parties engagées soit conduite, par exemple avec des réunions de chantier en prévision des travaux et pendant les travaux pour valider ou rectifier les techniques et interventions.

Après avoir pris connaissance du dossier, Alsace Nature apporte les remarques et demandes détaillées ci-après :

Réalimentation de la nappe et des zones humides latérales

Le canal, bien qu’imperméabilisé et envasé, perd actuellement environ 1m3/s d’eau, principalement en raison de fuites au niveau des berges. Ces fuites alimentent des zones humides, permettent la présence de ligneux hygrophiles (Aulnes et Saules notamment) et le développement d’une riche biodiversité sur les marges du canal.

L’imperméabilisation des berges prévue par le projet, d’abord sur 2 biefs en phase 1 avant d’être généralisée à tout le linéaire en phase 2, risque de porter atteinte à ces milieux.

Le projet prévoit de maintenir l’alimentation de zones humides identifiées via une alimentation en eau ponctuelle et « maîtrisée ». Nous demandons à ce qu’une étude au cas par cas de chaque zone humide existante soit réalisée, pour étudier la possibilité de maintenir son alimentation actuelle par certaines fuites latérales, potentiellement compatibles avec l’usage futur du canal et sa stabilité.

Par ailleurs, nous serons particulièrement attentifs à l’évaluation des impacts du curage du canal prévu en phase 2 :

- sur les fuites du fond (qui se produiront inéluctablement et qui mettront du temps à se colmater)

- sur les risques de contamination de la nappe phréatique en cas de pollution.

- sur la patrimoine arboré qui borde ce canal (risque d’atteinte au réseau racinaire avec incidences sur l’état sanitaire et la viabilité à terme)

- sur la biodiversité, notamment sur des espèces sensibles comme la Bouvière et ses mollusques hôtes, mais aussi sur la Mulette épaisse (possiblement présente), le Brochet et ses frayères et de nombreuses plantes protégées ou non mais présentant un intérêt dans l’hydrosystème.

Nous demandons, par ailleurs, à ce que l’option de production hydroélectrique soit définitivement abandonnée. Il n’est clairement pas possible de concilier tous les objectifs. Les priorités se résument à la continuité hydraulique pour la faune aquatique et la circulation fluviale, la réalimentation des zones humides et de la nappe phréatique et le soutien d’étiage de l’Ill.

Concernant les aspects dérangement et quiétude, dès la première étude en 1990, il avait été convenu que la rive droite (Est) ne devait pas être accessible pas une voie de circulation, mais uniquement accessible à pied, notamment pour les pêcheurs. Nous demandons donc à ce que les interventions, accès et dérangements soient réduits à leur plus strict minimum sur cette berge.

Interventions et techniques

Concernant les techniques d’étanchéification et de protection des berges contre le batillage.

La mise en œuvre d’une tranchée étanche en rive ouest (sous la piste actuelle) ne devrait pas se faire de façon systématique. Il y a certainement des portions où le canal ne présente pas de risques de rupture de digue ni de fuites importantes ou des fuites existantes et non impactantes… Par ailleurs, il conviendra de trouver des techniques alternatives pour éviter le sectionnement des racines des arbres qui conduirait à la disparition du linéaire arboré et des habitats d’espèces associés.

Les palplanches ont pour caractéristiques de pouvoir être enfoncées à partir d’une barge flottante, ce qui évite le défrichage en rive Est du canal, mais si elles ne sont pas totalement enterrées, elles créent une barrière difficilement franchissable par la faune et une rupture entre le milieu aquatique et terrestre (sans parler de l’aspect totalement inesthétique). Nous demandons donc qu’elles soient totalement souterraines.

Les protections anti-batillage de type boudins d’hélophytes et d’autres techniques alternatives sont à privilégier. Le pétitionnaire s’attachera aussi à mettre en œuvre des mesures anti-noyade pour la faune tout du long du canal.

Aucune technique ne doit être mise en œuvre de façon systématique, et toutes devront être clairement justifiées dans le cadre d’une réelle prise en compte de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) et des mesures de protection et de gestion des zones humides prévues par le code de l’environnement.

Aucun abattage d’arbres ne devra se faire avant un bilan des habitats à chauves-souris et oiseaux.

Dossier global de la seconde phase

A ce stade nous percevons mal comment le pétitionnaire va pouvoir, dans une seconde phase des interventions, conduire une séquence ERC sans avoir une vision globale des impacts et de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction dès le démarrage des phases de travaux. De plus, la compensation, pour pouvoir pleinement remplir son rôle, doit faire l’objet d’une mise en œuvre préalable aux impacts. Ainsi, la demande d’autorisation de la deuxième phase, devra tenir compte des espèces patrimoniales (chauves-souris, bouvière, crapauds, etc.) et des habitats d’intérêts communautaires ou régionaux, mais également faire le bilan et le retour d’expérience de la première phase.

La limitation de la hauteur d’eau à 1,80 m doit être confirmée et des bilans sur les débits, bief par bief, établis (essais après 1ère phase, pour voir les fuites et les caractériser.)

Le dossier doit également présenter un « Plan de gestion et d’entretien futur » qui sera primordial pour préserver les fonctionnalités biologiques et physiques résultants des travaux

Il paraît également souhaitable et nécessaire de matérialiser précisément le Domaine public et de le restaurer là où il a été « grignoté ».

Mesures d’accompagnement

L’engagement de ce projet à vocations touristiques par la Région, n’a de sens que si les milieux et habitats qui seront parcourus permettent une reconnexion avec des milieux naturels et des paysages restaurés. Ainsi, il convient d’encourager les collectivités riveraines à adopter des mesures d’accompagnement du projet en développant des Trames Vertes et Bleues (y compris dans les traversées urbaines). De plus, le déploiement de la trame noire est aujourd’hui un enjeu majeur qu’il convient de ne pas oublier. Il faudra en tenir compte dans les aménagements et d’inciter la restauration de cette dernière au niveau du canal (y compris dans les traversées urbaines).

L’ampleur du projet de restauration du canal doit permettre d’aboutir à un projet équilibré entre les enjeux de développement et la nécessaire protection de la nature.

Contribution d’Alsace Nature au format pdf

Pour participer à l’enquête publique

Pendant toute la durée de l’enquête, du 25 mars 2024 au 26 avril 2024, le dossier relatif à ce projet peut être consulté sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin à l’adresse électronique suivante : https://www.bas-rhin.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Projets-divers/Projets-divers

Sous la rubrique Canal du Rhône au Rhin déclassé – Section Artzenheim/Friesenheim

Documents du dossier d’enquête publique

Pour donner votre avis : écrire à pref-enquetes-publiques@bas-rhin.gouv.fr en mentionnant comme objet « Enquête publique – remise en navigation canal du Rhône au Rhin ».

.

.

?

jeudi 4 Avr 2024 | A la une, Aménagement du territoire, GL Mossig, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Urbanisme

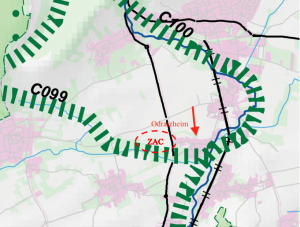

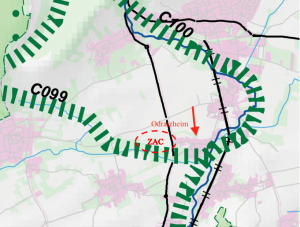

Le groupe local Alsace Nature – Mossig organisait ce lundi 1er avril une sortie sur le site pressenti pour la construction d’une Zone d’Activité Concertée (ZAC) à Odratzheim. Malgré une météo exécrable, une bonne trentaine de personnes se sont déplacées pour voir, sur le site du projet de ZAC, les milieux naturels qui risquent d’être détruits.

Ce secteur vaut la peine d’être protégé et nous l’avons redit aux élus présents à l’entrée du site – mais qui n’ont pas suivi notre sortie guidée.

Une sortie avait déjà été organisée en juin 2023 et une rencontre avec les élus avait permis de leur faire part de nos arguments contre ce projet et pour la préservation de ce couloir de biodiversité. Malgré cela nos demandes n’ont pas été entendues.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, IL EST POSSIBLE DE CONTRIBUER A L’ENQUETE PUBLIQUE JUSQU’A CE VENDREDI 5 AVRIL A 12H :

Participer à l’enquête publique

Alsace Nature condamne ce projet d’artificialisation des espaces naturels et agricoles et demande expressément qu’au moins 2 hectares de ce réservoir de biodiversité soient préservés. Nous dénonçons la destruction de cet espace qui constitue à la fois une nature ordinaire de proximité pour les citoyens et un réservoir de biodiversité remarquable dans un secteur déjà fortement impacté par une supplication des milieux.

Lorsque les autorités et notamment le Maire de la commune concernée annoncent qu’une superficie de 1,5 hectares sera épargnée, seule 0,6 hectares le seront réellement. Le reste de la superficie étant consacré à une non-constructibilité dans la zone agricole, le long de la RD422 et le long du chemin agricole au nord. L’inquiétude déjà évoquée au printemps dernier par Alsace Nature, n’a pas été levée suite aux documents et zonages de l’enquête publique de révision du PLU actuellement en cours.

Malgré les sollicitations de l’association à deux reprises faisant suite à la rencontre avec les élus, Alsace Nature n’a pas été recontactée ou consultée pour améliorer le projet initial. Pourtant sa position a été renforcée par celle de l’Autorité Environnementale en lien avec les objectifs nationaux de neutralité carbone et de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). L’Autorité Environnementale émet des recommandations similaires à celles de notre association pour la préservation des zones naturelles et la biodiversité qu’elles abritent. La Communauté de Communes Mossig Vignoble et la commune d’Odratzheim ont choisi d’ignorer l’avis de l’Autorité Environnementale alors qu’au même moment la Communauté de Communes Mossig Vignoble lance avec la Communauté de Communes du Pays de Saverne, une initiative pour mieux protéger la Trame Verte et Bleue (TVB).

Justement, le corridor écologique régional C099 couvre la zone du projet et la TVB passe sur la partie basse du site (voir plan ci-contre – Source : atlas cartographique du SRCE). Nous constatons qu’aucun effort de préservation de cette trame verte n’est effectué (à l’exception de la zone humide). On peut légitimement s’interroger quant à la fonctionnalité de ce zonage consacré à la TVB qui sera réduit à son strict minimum. Outre, l’insuffisance de surface, une ancienne décharge non dépolluée, sa proximité immédiate avec la zone industrielle réduira la fonctionnalité du site (habitat, quiétude, zone de nourrissage). Le premier objectif devrait pourtant être la préservation et consolidation des milieux existants, qui rappelons-le rendent des “services” éco-systémiques. Par ailleurs, les nouveaux maillons de TVB, créés à grand renfort d’argent public, mettront des dizaines d’années pour atteindre les mêmes niveaux fonctionnels.

Justement, le corridor écologique régional C099 couvre la zone du projet et la TVB passe sur la partie basse du site (voir plan ci-contre – Source : atlas cartographique du SRCE). Nous constatons qu’aucun effort de préservation de cette trame verte n’est effectué (à l’exception de la zone humide). On peut légitimement s’interroger quant à la fonctionnalité de ce zonage consacré à la TVB qui sera réduit à son strict minimum. Outre, l’insuffisance de surface, une ancienne décharge non dépolluée, sa proximité immédiate avec la zone industrielle réduira la fonctionnalité du site (habitat, quiétude, zone de nourrissage). Le premier objectif devrait pourtant être la préservation et consolidation des milieux existants, qui rappelons-le rendent des “services” éco-systémiques. Par ailleurs, les nouveaux maillons de TVB, créés à grand renfort d’argent public, mettront des dizaines d’années pour atteindre les mêmes niveaux fonctionnels.

cliquer sur l’image pour l’agrandir

Des mammifères protégés (muscardin et écureuil roux,….), de nombreux oiseaux (bruant jaune, pie grièche, alouette des champs, milan royal) ,des reptiles, des insectes verront leur habitat détruit et seront donc condamnés.

vendredi 22 Mar 2024 | A la une, Aménagement du territoire, GL Alsace Bossue, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Transports

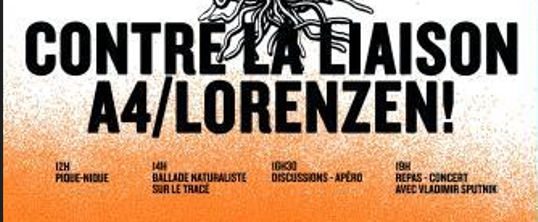

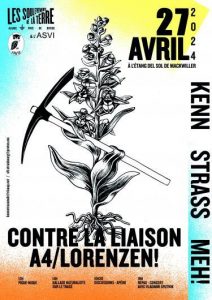

l’Association pour la Sauvegarde de la Vallée de l’Isch (ASVI), l’Association Nature Alsace Bossue (ANAB) et les soulèvements de la Terre

vous donnent rendez-vous

le 27 Avril de 12H à minuit

pour une journée festive de mobilisation contre le projet routier A4 Lorentzen !

à étang Del Sol de Mackwiller

PROGRAMME :

12h: pique nique

14h: balade naturaliste ( itinéraire court ou long)

16h30: discussion

19h: repas + concerts

Et tout au long de la journée: animations nature, stands de producteurs, buvette et restauration sur place…

A4-Lorentzen : Où en est on ?

Le Département a pour projet de relier l’autoroute A4 à Lorentzen : une nouvelle route de six kilomètres pour près de 20 millions d’euros.

-La collectivité a obtenu les autorisations préfectorales en décembre 2023.

-Les premiers travaux pourraient débuter très prochainement, en commençant par des fouilles archéologiques.

-L’autorisation de travaux a été signée

-L’appel d’offres n’a pas encore été publié

Un Grand projet de route, pour moins de camions ?

Selon la collectivité, environ 250 camions empruntent la route à ce jour passant par les villages de Domfessel, Lorentzen ou Diemeringen.

Tous les riverains ne sont pas impactés de la même façon selon leur emplacement. Il est certain cependant que la nouvelle route permettra à des centaines de camions de passer par nos territoires, il faudra s’attendre à un accroissement de la circulation de véhicules lourds pour l’ensemble des territoires concernés.

Pourquoi ne pas entretenir les routes existantes ?

-La liaison A4-Lorentzen devrait faire gagner 8 minutes seulement aux automobilistes entre les communes situées au nord et le péage de Sarre-Union.

– Cet argent public (20 Millions d’Euros) pourrait servir à entretenir, réaménager et sécuriser la route actuelle, et mieux développer les infrastructures locales de santé et de service public et de transport collectif.

– Concernant l’aménagement de nouveaux axes routiers, le code de l’environnement aujourd’hui demande à Eviter – Réduire – Compenser.

=>On ne réduit pas la circulation en créant une liaison routière

=>Les mesures compensatoires ne recréent pas un milieu naturel, et les porteurs de projet n’ont pas d’obligation effective de résultat.

Les espèces protégées menacées

La pie-grièche écorcheur, le bruant jaune, le conocéphale des roseaux, des papillons azurés, … Elles sont près d’une centaine au total d’après le rapport Ecolor, établi par quatre associations naturalistes en 2012.

La réorganisation des parcelles a déjà donné lieu à la destruction de haies, d’arbres fruitiers et d’écosystèmes, conduisant à des amendes prononcées par la cour d’appel de Colmar.

Exceptionnelle et unique en Alsace Bossue, la biodiversité des milieux naturels protégés est pas conséquent déjà altérée dans la phase préparatoire aux travaux.

Un recours Contentieux déposé

L’association Alsace Nature a déposé un recours contentieux contre l’autorisation de ce projet vieux de quarante ans, ne répondant plus aux normes environnementales, et dommageable à notre cadre de vie. Selon l’association, « ce dossier est encore pire que le contournement de Châtenois » qui a été suspendu par le tribunal administratif.

S’informer, se rencontrer, en parler

Le collectif KSM vous propose de nous réunir le 27 avril de midi à minuit pour nous rencontrer, nous informer et nous organiser contre ce projet et afin de faire entendre notre voix dans les choix d’aménagement de notre territoire.

Contact : kennstrassmeh@riseup.net

![[Pétition] Destruction d’espèces protégées : non à l’impunité offerte par la Loi d’orientation agricole et non à un retour 35 ans en arrière](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2023/06/Pie-grieche-ecorcheur_David-Hackel-1080x675.jpg)

![[TVB] Plantation d’une haie à Ostwald](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/05/TVB-chantier-plantation-haies-ostwald-1-1080x675.webp)