mardi 2 Avr 2019 | Agriculture et Alimentation, Pollutions et santé, Réseaux Thématiques

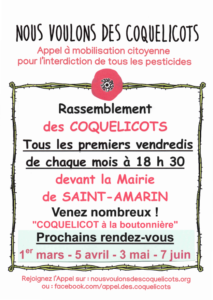

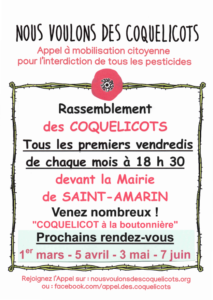

Depuis plusieurs mois déjà les rassemblements « nous voulons des coquelicots » s’organisent un peu partout en France et aussi en Alsace, chaque 1er vendredi de mois.

Les pesticides sont des produits destinés à tuer et de nombreuses études montrent leur dangerosité pour la santé humaine, la qualité de l’eau et la biodiversité.

Montrons que la grande majorité de la population souhaite passer à autre chose : il est possible de s’en passer, les communes ont arrêté leur usage, les agriculteurs bios aussi, allons plus loin en demandant aux pouvoirs publics de prendre les mesures visant à l’interdiction rapide de ces produits nocifs et à la mise en place d’alternatives.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez signer l’appel en ligne : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Les prochains rassemblements auront lieu le 5 avril 2019 :

Dans le Bas-Rhin :

Dans le Haut-Rhin :

et le 6 avril 2019

à St-Louis : de 9h à 11h – A l’Atelier – Place Georges Gissy : https://www.facebook.com/coquelicots.Saint.Louis/

mardi 2 Avr 2019 | Agriculture et Alimentation, Aménagement du territoire, Groupes Locaux, Réseaux Thématiques, Urbanisme

Aidez nous à sauver 22 ha de terres agricoles à Colmar !

Bonjour à toutes et tous,

Nous avons besoin de votre contribution pour faire annuler la modification d’un PLU qui vise à faire artificialiser 22ha de terres agricoles au profit d’une zone artisanale et industrielle à Colmar-Wintzenheim.

La zone agricole que nous défendons est le dernier secteur vert de Colmar au-delà des quartiers ouest, vers le vignoble et des collines sous vosgiennes voisines. Ces 22 hectares sont encore une zone de tranquillité, de randonnées, de jeux pour les enfants, de respiration sans circulation automobile.

S’y trouvent également un petit bois, reste d’un jardinier-paysagiste, ainsi qu’un verger planté de cerisiers.

PIRE : Il ne s’agit ici que d’un élément du puzzle de la Communauté d’Agglomération de Colmar puisqu’à terme toute la zone risque se subir le même sort … et une route de contournement Sud-Ouest inutile .

Pour empêcher cette destruction irréversible :

1) – nous avons besoin d’un maximum de

signatures pour une pétition qui s’oppose à ce projet. Cliquez sur ce lien ou copier le dans votre navigateur :

http://chng.it/8DLJmfpRrq2) – Mais nous avons aussi et surtout besoin d’être nombreux à contribuer à l’enquête publique qui démarre et court jusqu’au 26 avril pour faire opposition à ce projet.

Et comme vous ne connaissez pas forcément les tenants et aboutissants de ce projet nous avons préparé, une BANQUE DE DONNEES (voir pièce jointe) pour vous donner des éléments de langage et des arguments à opposer à ce projet. Par ailleurs les avis (visibles) qui commencent à être déposés sur le site de l’enquête publique vous permettront aussi d’identifier la nature néfaste de ce projet et ce qu’on lui reproche.

Le collectif qui lutte pour sauver ce bout de terre vous sera très reconnaissant d’apporter votre contribution à cette enquête publique.

C’est là : http://www.enquete-publique.eu/plu-de-wintzenheim/

Plus d’informations sur la page facebook de ‘’l’Association Tiefenbach Environnement’’.

Merci pour votre soutien !

LE COLLECTIF

‘’Association Thiefenbach Environnement’’

‘’Les Amis de la Confédération Paysanne’’

Groupe local ‘’d’Alsace Nature’’

![[Découverte de la semaine] Huppe fasciée (Upupa epops)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/03/huppe-faciée.jpg)

vendredi 22 Mar 2019 | Nature, Réseaux Thématiques

Mais qu’est-ce donc dans le ciel ? Un avion ? Une fusée ? Superman ? Non… C’est un oiseau !!

Et pas n’importe lequel : une huppe fasciée. Quelle élégance, quelle classe !

Cet oiseau de la famille des upupidés arbore une huppe érectile rousse se terminant par un noir profond ainsi que de magnifiques ailes larges et arrondies du même noir striées de larges bandes blanches. En hiver, ces ailes portent les individus des populations d’Eurasie sur des milliers de kilomètre vers des territoires plus chauds (sud de l’Espagne, Maghreb, Moyen-Orient…).

La huppe fasciée apprécie la proximité avec les grands mammifères (chevaux), on la retrouve dans des milieux plutôt ouverts où le sol est facilement accessible. Cette espèce tolère bien la présence des humains. Au point de pouvoir élever sa nichée dans le centre d’un village !

Ces oiseaux peuvent construire leurs nids dans des cavités (arbres, falaises) mais préfèrent les vieilles constructions ou les ruines. Ils se contentent parfois d’un gros tas de cailloux comme la Chevèche d’Athena (découverte du 15 août 2018 : https://www.facebook.com/AlsaceNature/posts/10155989480022917)

La huppe est monogame et territoriale. Son cri d’alarme (« waaahrr ») ressemble quelque peu au cri du corbeau. Contrairement à ce dernier (qui est omnivore et opportuniste), la huppe fasciée se nourrie exclusivement de gros insectes et larves.

De ce fait, les populations de cette espèce tendent à décliner en Europe de l’ouest. En cause, l’utilisation massive de pesticides qui appauvrissent les populations d’insectes (l’entomofaune) dont la huppe se nourrit. Cette problématique affecte aussi la pie grièche (découverte de la semaine du 7 juin 2017 : https://www.facebook.com/AlsaceNature/photos/a.385333252916/10154899022647917/?type=3&theater)

Alors, si vous voyez des huppes fasciées c’est plutôt bon signe ! Ça indique généralement qu’il n’y a pas d’utilisation massive de pesticide dans le coin J

vendredi 22 Mar 2019 | Aménagement du territoire, Energies Climat, Nature, Réseaux Thématiques, Transports

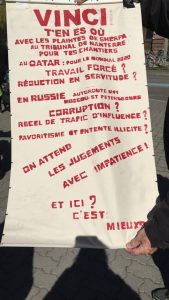

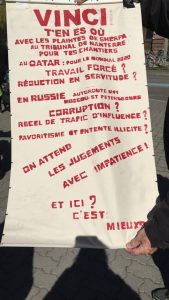

Une 40taine de militants anti GCO se sont retrouvés jeudi matin devant l’INSA de Strasbourg (Institut National des Sciences Appliquées) pour manifester leur opposition au GCO et à VINCI, notre champion bétonneur (inter)national qui souffre d’un VINCI Bashing selon les mots mêmes de son PDG Mr Huillard.

Versons une larme. Paix à son âme. Que M. Huillard s’en remette vite !

Pourquoi nous être regroupés à l’INSA ?

Parce qu’à l’INSA était organisé un « VINCI Camp » pour honorer la nouvelle fondation INSA dont VINCI est l’un des premiers mécènes.

Fort de son trésor de guerre financier, de ses pratiques odieuses, et d’un Green Washing bien rodé, VINCI a mis à disposition de l’INSA soixante de ses chiens de gardes ; des formateurs prêts à distiller les ‘’valeurs’’ de l’entreprise sous forme d’ateliers à destination des étudiants. Ateliers rendus obligatoires par la direction de l’école…

Mais c’était sans compter sur plusieurs dizaines d’étudiants de l’INSA qui ont pétitionné contre le caractère inadmissible des pratiques de VINCI, présent massivement à l’INSA une journée entière pour formater et endoctriner les cerveaux de nos futurs ingénieurs.

Les étudiants pétitionnaires ont refusé de participer aux ateliers proposés.

Bonne nouvelle pour les militants anti GCO présents à l’INSA qui se sont presque entièrement retrouvés en pays conquis sur le parvis de l’école où les échanges avec les étudiants de l’école ont été faciles, et les soutiens à notre action nombreux.

Télécharger ICI le tract distribué par les militants devant l’INSA

Une petite déception toutefois pour les militants présents : l’absence de M. Huillard, PDG de VINCI, qui initialement devait inaugurer cette journée consacrée à la nouvelle fondation par une intervention qui portait le titre suivant : “Nos enjeux pour un monde durable et nos réflexions autour des transitions urbaines”…. Véridique !

Voir la vidéo :

Vinci sur le campus de Strasbourg

Attaquée en justice pour travail forcé, réduction en servitude, ou encore non respect de normes environnementales, la multinationale VINCI était sur le campus de l'université de Strasbourg, à l'INSA.Cette société organisait ce 21 mars, le "VINCI CAMP", un événement visant à vanter les activités de l'entreprise, qui serait très soucieuse de l'environnement et de la biodiversité, devant les futurs ingénieurs et architectes. À quelques kilomètres de cet événement, le paysage du chantier du Grand Contournement Ouest, ou GCO, constitué de forêts éventrées, de collines coupées en deux, de zones humides dévastées, témoigne d'une autre réalité.

Publiée par Alsace Nature sur Jeudi 21 mars 2019

![[biodiversité] Interdiction de taille ou destruction de haies entre le 15 mars et le 31 juillet](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/03/IMGP0284-1080x675.jpg)

mardi 19 Mar 2019 | Agriculture et Alimentation, Agriculture et nature vivante, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques

Les Haies ont non seulement un rôle important pour le paysage mais surtout elles constituent un écosystème favorable à un tas d’espèces différentes, que ce soit pour les oiseaux qui y construisent leur nid ou les petits mammifères qui y trouvent également refuge ou nourriture.

C’est pourquoi, afin de ne pas porter atteinte à ces espèces, fragilisées par les mois d’hiver, il est strictement interdit de tailler ou d’arracher toute haie après le 15 mars et jusqu’au 31 juillet. (Arrêtés préfectoraux du 15 mars 2002 pour le Bas-Rhin et du 7 mai 2012 pour le Haut-Rhin).

Cette interdiction s’applique à tout linéaire ou bosquet situé dans le domaine public ou le long des routes/chemins/cours d’eau, etc…

« Est considérée comme haie : un petit groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et hauteur variables, de largeur faible (inférieure à 30m) enclavés dans des prairies, champs ou vignes. La haie peut être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de communication, chemin, route, voie ferrée ou cours d’eau). »

Cela ne s’applique pas aux particuliers ; toutefois, vu l’effondrement de la biodiversité nous demandons aux particuliers d’être particulièrement vigilants, quant à leurs pratiques de jardinage et d’éviter le plus possible le dérangement des espèces.

Rappelons également que les brûlis sont également interdits, toute l’année dans le Haut-Rhin et sous conditions entre le 16 mai et le 31 décembre dans le Bas-Rhin.

Si vous êtes témoins de tels actes (brulis, arrachages ou de haies, etc ..) nous vous invitons à nous le signaler via la plateforme en ligne : https://sentinellesdelanature.fr/

mercredi 13 Mar 2019 | Communiqués de presse, Energies Climat, Presse, Réseaux Thématiques

Suite à l’appel international lancé par Greta Thunberg, des jeunes de plus de 43 pays feront grève le vendredi 15 mars. Dans plusieurs pays européens, ils invitent l’ensemble de la société à leur emboîter le pas. Des centrales syndicales, des chercheurs, des ONG, de nombreuses personnes soutiennent déjà cet appel.

À Munich, Berlin, Zurich, Lausanne ou encore Hambourg, ces jeunes se sont retrouvés dans la rue pour manifester et réclamer de la part de leur gouvernement de plus fortes mesures contre le changement climatique.

Le 15 mars, la « grève scolaire mondiale » est annoncée. Il nous faut la soutenir pour ne pas passer pour des parents indignes et résignés ayant oublié que l’utopie pouvait encore déboucher sur de vrais changements portés par la jeunesse.

En tant qu’actrices et acteurs de la société civile et des mouvements sociaux, il est de notre responsabilité de répondre à cet appel des jeunes !

Chacun avec nos spécificités, nous tentons depuis des décennies d’alerter les gouvernements successifs sur la capacité que nous aurons demain à survivre sur notre planète. Les actions que nous menons sur la connaissance, l’éducation à l’environnement, la préservation de la nature n’ont de sens que si la lutte contre le changement climatique devient un vrai projet politique prioritaire. En soutenant l’appel des jeunes à la grève, les associations de protection et d’éducation à l’environnement rappellent que l’Etat et les puissances économiques portent la responsabilité de l’(in)action climatique. Les mesures à prendre, sans tarder, doivent être à la hauteur des menaces que les dérèglements climatiques font peser. Les solutions fondées sur la nature sont l’un des leviers permettant de relever le défi des changements globaux.

Faisons du 15 mars 2019 un jour historique pour le climat et l’environnement !

Nous appelons également à participer aux actions et marches pour le climat, comme celle du 16 mars 2019 ou l’affaire du siècle !

Signataires :

- France Nature Environnement Grand Est

- Alsace Nature

- Conservatoire des Sites Alsaciens

- Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace

- Association pour la Protection des Amphibiens et Reptiles d’Alsace (BUFO)

- Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA)

- Thur Ecologie Transport (TET)

- Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE)

- Nature & Vie

- Office des Données Naturalistes Grand Est (ODONAT Grand Est)

- Alternatiba Strasbourg

- Association pour le Protection de l’Environnement de la Sommerau (APES)

- Mutzig Cité Nature

![[Découverte de la semaine] Huppe fasciée (Upupa epops)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/03/huppe-faciée.jpg)

![[biodiversité] Interdiction de taille ou destruction de haies entre le 15 mars et le 31 juillet](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/03/IMGP0284-1080x675.jpg)