![[Revue de presse] Stocamine : le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif qui suspendait les travaux de confinement définitif des déchets](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2023/07/Stocamine-croppedimage_677.png)

mercredi 21 Fév 2024 | A la une, Déchets, Eau et zones humides, GL M2A, Groupes Locaux, Nappe phréatique, Pollutions et santé, Presse, Réseaux Thématiques, Revue de presse

Saisi en cassation par le ministre de la transition écologique Christophe Béchu, le Conseil d’Etat, par une décision du 16 février 2024, vient d’annuler la décision du tribunal administratif qui avait suspendu, le 7 novembre 2023, l’autorisation de confinement des déchets ultimes enfouis sur le site de Stocamine à Wittelsheim.

Le Conseil d’Etat a en effet préféré reprendre les arguments de l’Etat et des Mines de Potasse d’Alsace, qui invoquaient des problèmes de sécurité pour déstocker les déchets, plutôt que les arguments du tribunal administratif qui avait retenu le droit des générations futures, validant ainsi les arguments des associations et experts.

Pour les magistrats du conseil d’Etat, il y a donc davantage urgence à commencer les travaux de confinement des déchets plutôt qu’à les suspendre.

« On a un mépris assez invraisemblable pour les générations futures », a dénoncé samedi 17 février sur france infos Stéphane Giraud, directeur de l’association Alsace Nature.Cette décision ouvre la voie à la reprise des travaux d’enfouissement définitif. « On a un risque de pollution extrêmement conséquent » de « la plus grande nappe phréatique d’Europe qui alimente des millions de personnes », a-t-il expliqué. Stéphane Giraud « regrette amèrement cette décision qui relève plus d’une décision politique que d’une décision juridique », dit-il.

L’avocat d’Alsace Nature François Zind dénonce « une vision parisienne décalée de la réalité« , et compte bien poursuivre les recours. « Le Conseil d’Etat aurait pu se prononcer sur le fond, ce n’est pas le cas« , regrette-t-il.

REVUE DE PRESSE

- Le Parisien, le 16/02/24 : « Stocamine : le Conseil d’État autorise le démarrage des travaux de confinement des déchets toxiques » : https://www.leparisien.fr/environnement/stocamine-le-conseil-detat-autorise-le-demarrage-des-travaux-de-confinement-des-dechets-toxiques-16-02-2024-ATWVKOE5KZDETCRINA7SFR2WOA.php

jeudi 15 Fév 2024 | Déchets, GL Kochersberg, Groupes Locaux, Réseaux Thématiques

Le dimanche 11 février 2024, le groupe local d’Alsace Nature – Kochersberg et le réseau Entrepren’L (réseau d’entraides pour des entrepreneuses du Kochersberg), se sont associés pour organiser et participer à un ramassage de déchets sur le ban communal de Gougenheim.

Environ 25 participants de tout âge s’étaient donné rendez-vous sur le parking de l’école. Deux groupes ont été constitués. L’un est parti au nord derrière la forêt, l’autre est parti vers le sud en longeant la lisière de la forêt le long de la RD 31.

Nous avons rempli quelques sacs, essentiellement de petits bouts de plastique cachés dans l’herbe ou les buissons. Nous avons ramassé aussi des cannettes en aluminium et des plus gros déchets de plastiques tels que des enjoliveurs de pneus de voiture.

Autre découverte aussi : des morceaux de squelettes d’animaux (notamment tête de sanglier et tête de chevreuil – récupérées pour transmettre à notre animateur nature).

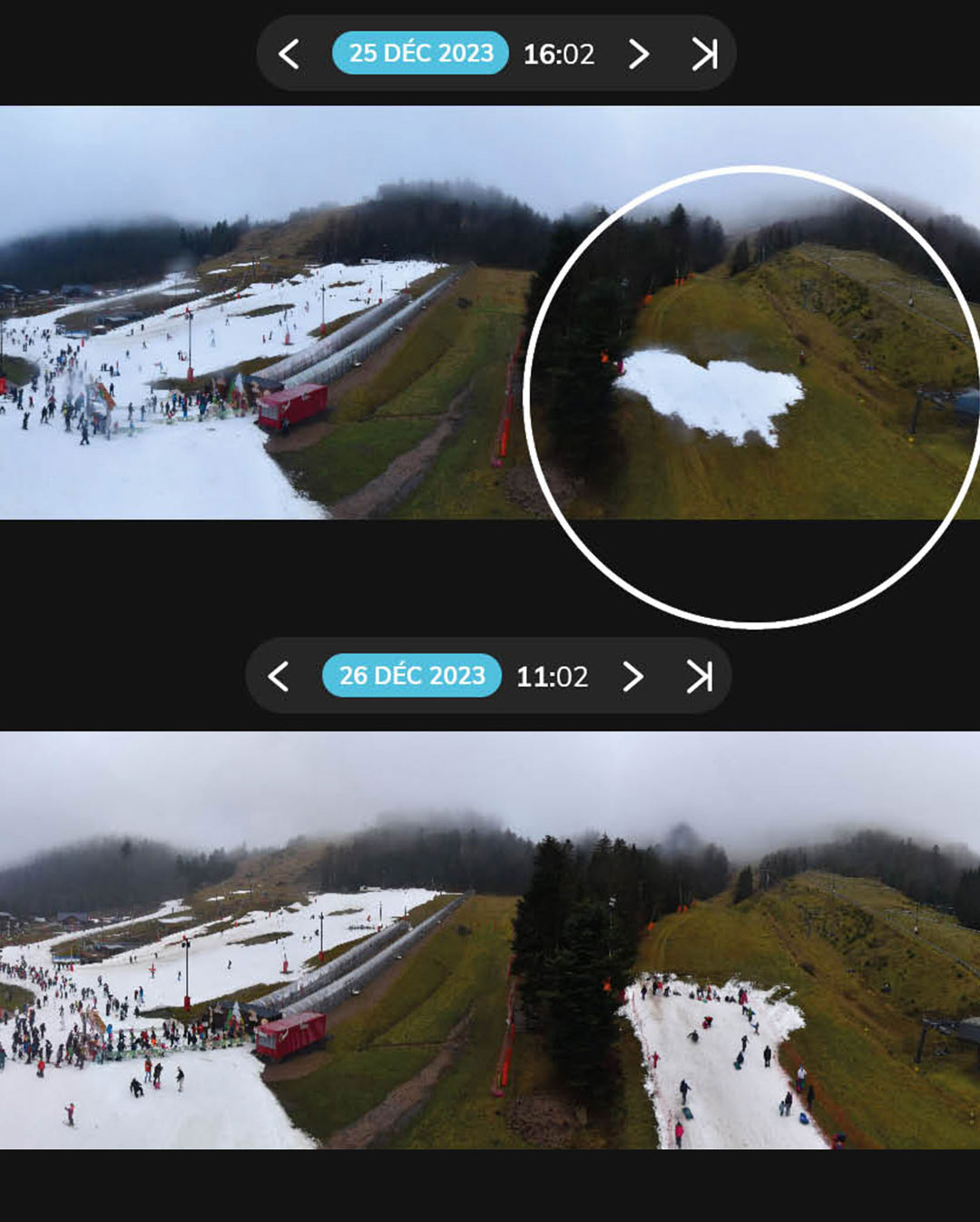

Après notre balade, et la photo du groupe (une partie), nous nous sommes retrouvés pour un petit apéritif au tout nouveau café associatif de Gougenheim : « au café des connexions ».

![[Communiqué de Presse] Hold-up de neige dans les Vosges](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/02/Transport-neige-Bresse.jpg)

jeudi 8 Fév 2024 | A la une, Aménagement du territoire, Communiqués de presse, Presse

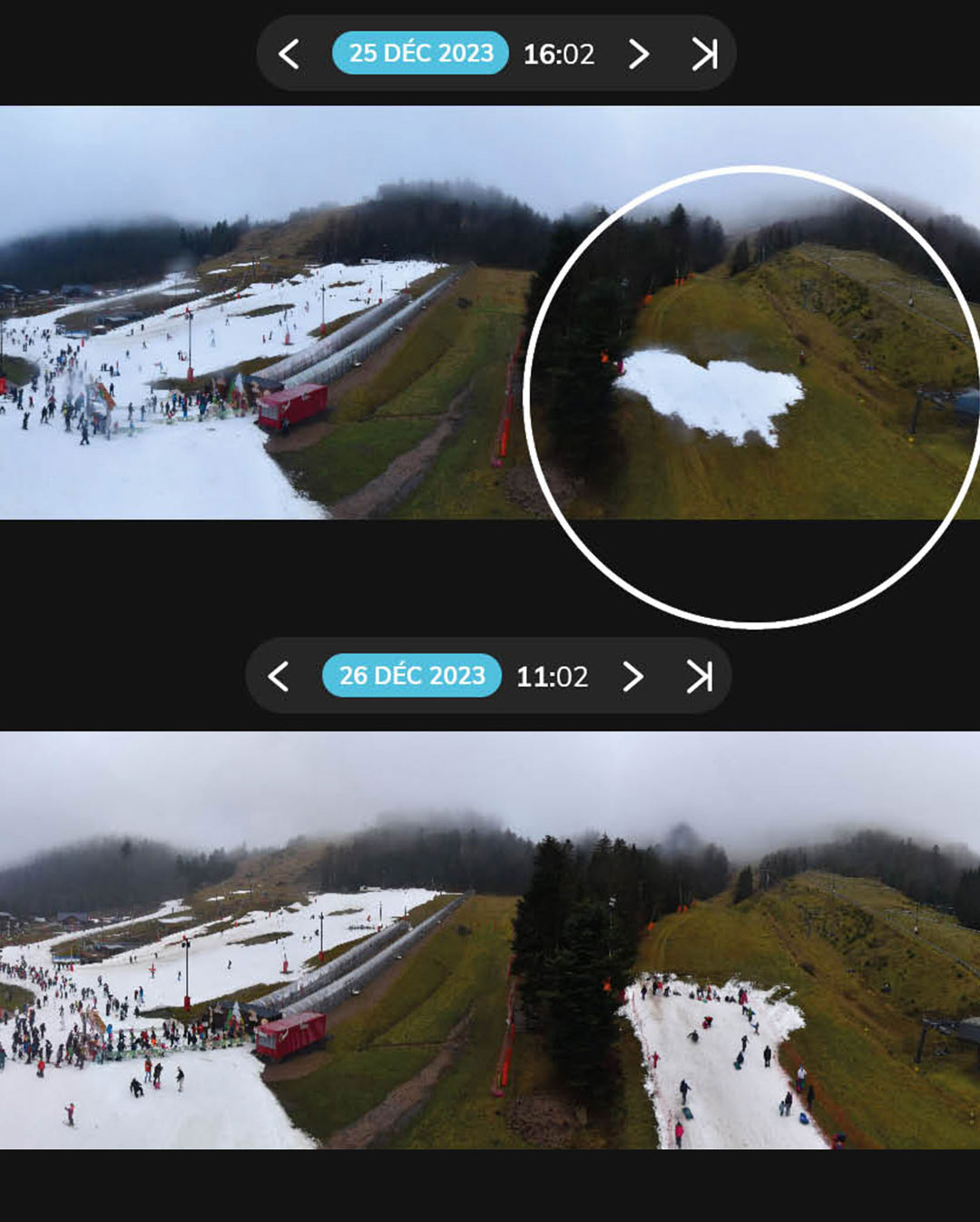

Alors que la Cour des Comptes vient de rendre un rapport sans appel mettant en évidence l’impact du réchauffement climatique pesant sur l’équilibre financier des stations de montagne et appelant à repenser le modèle économique de ces territoires, les associations font, sur le terrain, le constat d’une toute autre réalité.

Décembre 2023, alors que l’enneigement n’est pas au rendez-vous, d’aucuns ont jugé pertinent d’effectuer en pleine nuit des rotations en camion, au cœur d’espaces protégés, pour transporter au moins de 70 tonnes de neige selon notre estimation.

Cette anecdote traduit malheureusement la cécité de certains acteurs devant l’urgence de changer de paradigme.

Nos associations, Alsace Nature, Mountain Wilderness, SOS Massif des Vosges et Lorraine Nature Environnement, appellent à ce qu’un réel travail collectif soit engagé autour des mutations permettant non seulement de vivre correctement en montagne, de répondre aux enjeux touristiques mais aussi d’offrir la nécessaire protection aux ressources et milieux naturels.

A l’heure où la loi « climat et résilience » impose à chaque Comité de Massif d’établir un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, où la Cour des Comptes appelle à réorienter des fonds vers la mutation des activités, il est plus que temps d’ouvrir ce débat auquel nos association demandent d’être alliées.

Plus d’info sur notre article

jeudi 11 Jan 2024 | Offres d'emploi

CONTEXTE :

Champagne-Ardenne Nature Environnement (CANE) est une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement, regroupant 7 associations champardennaises, soit environ 1000 adhérents indirects. CANE fait partie du mouvement associatif France Nature Environnement.

Agréés depuis 2018 pour la protection de l’environnement sur les quatre départements de C-A (Aube, Marne, Haute-marne, Ardennes), nous menons des actions de sensibilisation, de formations auprès du grand public. Nous sommes également présents en commissions pour faire entendre la voix du mouvement auprès des élus. Nous organisons également des actions de restauration de la trame verte et bleue.

Afin de rectifier les atteintes à l’environnement sur le terrain, et dans le cadre de l’initiative Sentinelles de la Nature, CANE recherche un/e animateur/trice de réseau de juristes bénévoles.

Le/la salarié/e sera amené.e à traiter les signalements faits sur la plate-forme Sentinelles et faire un travail de sensibilisation constant auprès de nos bénévoles.

FONCTIONS PRINCIPALES :

- Animer le réseau de bénévoles sur Sentinelles de la nature (https://sentinellesdelanature.fr/)

- Mener et suivre des opérations techniques liées à l’activité juridique.

- Apporter une assistance technique aux associations fédérées.

- Assurer le lien avec le Réseau juridique de France Nature Environnement et les autres réseaux juridiques existants.

- Développer et animer le réseau de juristes bénévoles en Champagne-Ardenne.

- Participer à la recherche de financements. Suivi des financements du poste.

ACTIVITÉS (liste non exhaustive) :

- Participer à l’animation du réseau associatif Sentinelles de la nature sur les questions réglementaires et juridiques. Organiser l’animation de formations et de journées d’information des citoyens et bénévoles de l’association ou à destination du réseau associatif en Champagne-Ardenne ainsi que vers tout public.

- Participer à l’information des associations membres de Champagne-Ardenne Nature Environnement en réalisant un suivi législatif, en rédigeant une lettre d’information mensuelle et des communiqués de presse liés aux dossiers traités.

- Assurer le suivi (rédaction et représentation) des dossiers juridiques de CANE en coordination avec le Président et le réseau juridique de FNE. Participer à l’élaboration d’outils d’aide à la décision juridique .

- Participer au travail de plaidoyer de CANE.

- Aider à la rédaction de consultations juridiques pour les associations et bénévoles. Réaliser des recherches juridiques en réponse aux sollicitations des administrateurs et des associations membres de CANE.

- Créer et entretenir des relations avec les services de l’État (Police de l’eau, OFB, DREAL…).

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE :

- Suivre la vie des instances de CANE en relation avec l’animateur de réseau et FNE G-Est

- Participer au fonctionnement de l’association (AG, CA, …).

SALAIRE :

CDI – période d’essai de 2 mois renouvelable.

Base Convention Collective Nationale de l’Animation Minimum coeff. 300 – groupe D

soit 2167,50 euros brut en proposition de départ- 35h hebdomadaire

Poste à pourvoir au plus tot, basé à Châlons-en-Champagne – déplacements à prévoir en Champagne- Ardenne, notamment entre Châlons-en-Champagne et Reims.

POUR CANDIDATER :

(CV et lettre de motivation) à envoyer dès maintenant et au plus tard le 31 Decembre 2023 – POSTE A POURVOIR DES MAINTENANT.

Entretiens prévus en fonction des arrivées ; merci de respecter les formes suivantes :

- CV : NOM Prénom CV.pdf

- Lettre de motivation : NOM Prénom LM.pdf

A envoyer à CANE de préférence par mail : cane.assos@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante :

Champagne-Ardenne Nature Environnement – 51500 Sermiers – 13 Rue de Courtaumont.

Vous pouvez également nous contacter au 06 41 40 88 02 ( laisser un message ! )

Profil recherché :

COMPÉTENCES :

Bonne connaissance du droit de l’environnement, des procédures, institutions et acteurs juridiques et du fonctionnement associatif.

Bonne connaissance des lois et des acteurs juridiques, des procédures sensibles.

Intérêt certain pour la nature et la protection de l’environnement.

Sens du relationnel, aisance dans l’expression orale et écrite, capacités de synthèse et d’expertise.

Autonomie et organisation.

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point, Internet).

Expériences associatives appréciées

Indispensable: avoir le permis B et pouvoir effectuer des déplacements occasionnels.

FORMATION / EXPÉRIENCE :

Bac + 5 en droit spécialisé en droit de l’environnement. Si formation inférieure possibilité d’alternance ou à discuter.

mardi 19 Déc 2023 | A la une, Aménagement du territoire, GL Val de Villé, Groupes Locaux, Nature, Presse, Réseaux Thématiques, Revue de presse, Transports

Alors que le chantier du contournement de Châtenois est à l’arrêt suite à la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2023, annulant l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale(Ae), Alsace Nature, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et l’Etat, sous l’égide du médiateur nommé par la Cour d’Appel de Nancy, ont fini, après de nombreuses discussions, par trouver un compromis. En vertu de cet accord, des mesures environnementales supplémentaires doivent être mises en œuvre, une nouvelle autorisation environnementale sera déposée en contrepartie de quoi, Alsace Nature accepte le sursis à exécution du jugement conduisant à la reprise des travaux.

Pour rappel, le tribunal administratif avait remis en cause les raisons impératives d’intérêt public majeur de ce contournement routier, et, dans le même jugement, avait souligné la non équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires relatives à la protection des zones humides. Sa décision avait entrainé l’arrêt immédiat des travaux de construction de la route. C’était une des premières fois qu’un tribunal retenait l’insuffisance de prise en compte des enjeux de biodiversité pour remettre en cause l’intérêt public majeur d’un projet routier !

Cependant, les travaux étaient réalisés à 90 % ; l’Etat et la CeA avaient donc fait appel de la décision du tribunal en demandant un sursis à exécution, pour pouvoir achever la construction. Le 20 juillet 2023, la Cour d’Appel de Nancy n’a pas accédé à cette demande mais a proposé une « médiation », d’abord refusée par notre association puis acceptée à l’automne suite au retrait des conditions préalables imposées par la CeA.

Un des enjeux pour Alsace Nature était de conserver les bénéfices du jugement de première instance du 12 mai, celui-ci étant en effet susceptible d’ouvrir la voie à des jurisprudences favorables à la conservation de l’environnement.

A l’issue de cette médiation, un accord vient d’être trouvé entre Alsace Nature, la CeA et l’Etat, les instances décisionnaires de ces structures ayant validé un « protocole transactionnel », qui permet de conserver les bénéfices de la décision du tribunal et d’obtenir la réalisation de nouvelles mesures environnementales.

En vertu de ce document, la CeA s’engage à déposer un nouveau dossier d’autorisation environnementale auprès des services de l’Etat. Les travaux pourraient reprendre au début de l’instruction de ce dossier, sans attendre la signature du nouvel arrêté préfectoral d’autorisation.

Alsace Nature s’engage quant à elle à ne pas déposer de nouveau recours juridique contre cette autorisation, en échange de mesures environnementales supplémentaires.

Ces mesures environnementales supplémentaires concerneraient 7 nouveaux sites, représentant une superficie de 42,5 hectares. Il s’agit pour l’essentiel de prairies, écosystèmes principaux détruits par le chantier et qui abritaient des espèces rares telles que l’azuré des paluds, un papillon protégé. Des zones humides seront également recréées sur 5 des sites pressentis.

L’objectif est d’obtenir des mesures compensatoires réellement fonctionnelles, ce qui n’était pas le cas dans le précédant dossier présenté par la CeA !

Afin d’optimiser les chances de réussites de ces mesures, celles-ci devront être réalisées prioritairement aux abords du chantier et des sites détruits. Elles seront implantées sur des parcelles bénéficiant d’une maitrise foncière et d’usage pour durer dans le temps (acquisition, bail emphytéotique ou contrat d’obligations réelles environnementales).

L’accord indique qu’en cas d’échec de ces nouvelles mesures compensatoires, la Collectivité d’Alsace devra « mettre en place des mesures équivalentes sur d’autres parcelles d’intérêt écologique similaire ».

REVUE DE PRESSE

TOUT SAVOIR SUR… Le contournement de Châtenois (67)

![[Revue de presse] Stocamine : le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif qui suspendait les travaux de confinement définitif des déchets](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2023/07/Stocamine-croppedimage_677.png)

![[Communiqué de Presse] Hold-up de neige dans les Vosges](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/02/Transport-neige-Bresse.jpg)