mercredi 3 Juil 2013 | Presse, Revue de presse

Les représentants des ONG ont réagi suite au renvoi de la ministre de l’environnement qui avait dénoncé les coupes budgétaires dans le budget du ministère de l’environnement.

Communiqué de presse de France Nature Environnement : mardi 2 juillet 2013

« La France, nation de l’excellence environnementale : deux ministres virés, un budget amputé

Lors de la conférence environnementale, le président de la République avait déclaré que la France était une « nation de l’excellence environnementale ». En pleine réunion du Conseil National de la Transition Ecologique, les représentants des ONG environnementales ont appris avec stupeur le limogeage de la ministre de l’environnement en raison de sa position visant à défendre le budget de son ministère.

Les ONG sont scandalisées alors même qu’elles s’étaient engagées avec les divers partenaires dans un travail visant à évaluer la conférence environnementale de 2012 et à préparer celle de septembre 2013. Cette concertation s’inscrit au cœur des transitions énergétiques et écologiques. Elles regrettent que le gouvernement n’ait pas compris l’opportunité économique et sociale que représente l’environnement comme l’avait d’ailleurs affirmé le président de la République et le Premier ministre en septembre 2012. Les ONG environnementales s’interrogent sur la véritable volonté du gouvernement d’engager la transition écologique.

Par ailleurs, elles s’étonnent de la nomination précipitée de monsieur Philippe Martin dont les positions exprimées dans le rapport Gestion quantitative de l’eau en agriculture sont pour le moins discutables. Quel Philippe Martin aurons nous, celui qui s’oppose aux gaz de schistes et aux OGM ou celui qui défend l’extension de l’irrigation ?

Les ONG attendent une réponse et demandent à être reçues par le Premier ministre pour obtenir des explications. »

Dans un article intitulé « Batho est une victime collatérale de l’absence d’ambition écologique du gouvernement« , Le Monde daté du 2 juillet 2013 reprend aussi les avis des ONG sur ce sujet :

« Ce n’est pas un bon signal de virer encore la ministre de l’écologie », a déclaré à le porte-parole de France Nature Environnement (FNE), Benoît Hartmann. Il faisait allusion au départ en juin 2012 de l’ancienne titulaire du poste, Nicole Bricq, un mois après sa nomination. Selon les ONG, elle avait payé ses positions défavorables à un permis pétrolier de Shell en Guyane. « On ne peut pas dire que l’écologie est une priorité si on renvoie les ministres les uns après les autres », a ajouté M. Hartmann.

Lire l’article en entier

vendredi 28 Juin 2013 | Aménagement du territoire, Communiqués de presse, Presse, Transports

La commission présidée par Philippe DURON vient de rendre son rapport Mobilité 21 « Pour un schéma national de mobilité durable ». Ce rapport passe au crible les besoins de transports en France et les projets existants ou à venir.

Pour l’Alsace, deux projets sont mentionnés et proposés au report : le GCO et la LGV Rhin-Rhône.

Avant même le rendu du rapport, de nombreuses voix se faisaient entendre pour critiquer ce travail. A entendre les décideurs publics et privés, on pourrait croire que l’Alsace est une des régions les plus inaccessibles au monde ! C’est pourtant l’inverse qui se passe : nous croulons sous un trafic non maîtrisé avec comme réponse une course sans fin aux infrastructures.

Certes l’Alsace traverse une crise économique mais nombreux sont ceux qui oublient que les maux d’aujourd’hui trouvent leur genèse dans le modèle économique des dernières décennies, et que cette crise est aussi une crise écologique. Continuer dans cette logique, et chercher le salut dans la course aux infrastructures, c’est croire que la poursuite des mêmes recettes qui ont conduit à la crise va comme par enchantement permettre de sortir de la crise. Cette logique a créé toutes les conditions de la tension sur notre petit territoire. Régression des zones agricoles, défrichement forestier, perte de la biodiversité, dégradation des cadres de vie… On ne peut pas d’un côté vouloir poursuivre une croissance infinie et de l’autre déplorer la régression de la biodiversité comme si les deux étaient indépendantes !

Un soulagement pour des écosystèmes malmenés

Pour Alsace Nature, le report de ces deux projets constituerait d’abord un soulagement pour des écosystèmes déjà très malmenés, et ensuite une formidable opportunité pour repenser l’Alsace de demain. Plutôt que de se lamenter sur la perte de projets, qui au fond sont inutiles, il serait temps de réfléchir collectivement à la construction d’une ligne de développement qui rende à l’Alsace ses capacités d’articuler à la fois les enjeux sociaux et écologiques.

C’est dans cette voie, loin des débats partisans, et dans une démarche tournée vers le bien être dans notre région que doit s’engager l’Alsace. Les énergies mises en œuvre au cours de la dernière décennie pour lutter «pour» ou «contre» les projets sont autant d’énergies que nous aurions pu mobiliser pour une Alsace plus respectueuse de ses habitants et de son environnement. C’est dans ce sens qu’Alsace Nature organise le 5 octobre prochain une journée d’études et d’action sur le thème de la consommation d’espace.

Contacts :

Stéphane Giraud – Directeur Régional : 06 84 94 97 26

Maurice Wintz – Président Régional : 06 48 91 87 56

vendredi 28 Juin 2013 | Agriculture et Alimentation, Aménagement du territoire, Presse, Revue de presse, Urbanisme

Alsace Nature a prévu d’organiser une journée de réflexion sur la thématique de l’étalement urbain en octobre prochain

Illustration de cette problématique avec cet article paru sur Rue89 Strasbourg, le 28 juin 2013 et intitulé : » Coup de frein à l’étalement urbain : 534 ha agricoles « sanctuarisés » dans la CUS »

Extrait : « Cet effort est insuffisant pour l’association Alsace Nature, dont le président Maurice Wintz souhaite «un moratoire sur la consommation d’espaces pendant au moins 20 ans». Il s’explique : «Pour devenir innovant, il faut suffisamment de pression. C’est le seule solution pour trouver de nouvelles façons d’urbaniser. L’idée serait pendant le moratoire d’avoir un bilan à zéro.

C’est à dire que si l’on urbanise une zone, il faut en désurbaniser une autre, quitte à la dépolluer. Tant que ce sera facile de grignoter des terres, on sera dans le gaspillage d’espaces.

Ce qui est gênant aussi avec cette politique de densification de la ville, c’est qu’elle risque de supprimer les espaces interstitiels, ces terres agricoles qui, comme à la Robertsau, bénéficient de pratiques culturales moins intensives qu’à la campagne. Conserver cela, c’est l’un des vrais enjeux du PLU.»

Par ailleurs, Alsace Nature souhaiterait qu’au niveau national, les autorités décident que les PLU puissent imposer tel ou tel type d’agriculture dans certains «endroits stratégiques».

Sur le thème de la consommation d’espace, la fédération d’associations de protection de l’environnement organisera des Journées d’études cet automne.

Lire l’article en entier

jeudi 13 Juin 2013 | Eau et zones humides, Nappe phréatique, Rhin et Milieux alluviaux, Rieds

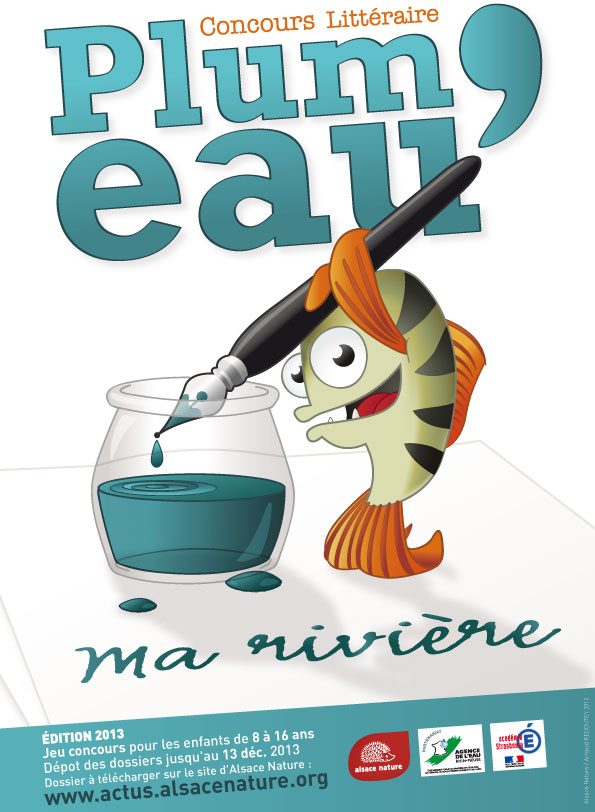

Par cette deuxième édition du concours littéraire, Alsace Nature souhaite mobiliser les jeunes en faveur de la conservation de l’eau, des Zones Humides et milieux aquatiques dans une dynamique constructive et participative.

Par cette deuxième édition du concours littéraire, Alsace Nature souhaite mobiliser les jeunes en faveur de la conservation de l’eau, des Zones Humides et milieux aquatiques dans une dynamique constructive et participative.

Le concours propose aux classes d’écoles primaires et de collèges de créer une œuvre littéraire (nouvelle, pièce de théâtre, poème, etc.) pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l’environnement qui les entoure.

L’objectif est de communiquer sur la question des milieux aquatiques en Alsace. Les thématiques auront pour limites celles de l’imagination des jeunes : mettre en avant le tandem « utilité / fragilité » des zones humides, faire connaitre le fonctionnement d’un biotope aquatique par la narration, interpeler le lecteur sur la régression de ces milieux indispensables en Alsace ou tout simplement partager ses émotions, un témoignage sur une action concrète mise en œuvre, une sortie nature, etc.

Le concours littéraire « Plum’Eau » s’adresse à deux tranches d’âge de jeunes de 8 à 16 ans. Il récompense des projets collectifs et individuels réalisés dans le cadre d’établissements scolaires ou périscolaires.

DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG :

Sont admissibles

- d’une part les élèves de cycle 3 (classe entière ou petits groupes) du CE2 au CM2,

- d’autre part les élèves de collège (classe entière ou petits groupes), de la 6e à la 3e,

Est également admissible chaque enfant ayant l’âge requis, souhaitant participer individuellement dans la catégorie 8-11 ans avec les élèves de primaire ou dans la catégorie 12-16 ans avec les élèves de collège, suivant son âge.

A la clé, de nombreux prix pour les lauréats ! L’annonce des résultats se fera lors de la journée mondiale des zones humides le 2 février 2014, ainsi que par publication sur le site internet d’Alsace Nature (www.alsacenature.org).

Trois prix seront décernés pour chacune des deux catégories :

POUR LA CATEGORIE 8-11 ANS, PRIMAIRES DU CE2 au CM2 :

– 1e prix : prise en charge d’une journée complète d’animation scolaire/périscolaire ou dans le cas d’une participation individuelle, une sortie familiale.

– 2e et 3e prix : pour chaque élève de la classe un ouvrage pédagogique (adapté à son âge, par exemple « Petites bêtes des rivières et des étangs »).

POUR LA CATEGORIE 12-16 ANS, COLLEGIENS :

– 1e prix : prise en charge d’une journée complète d’animation scolaire/périscolaire ou dans le cas d’une participation individuelle, une sortie familiale.

– 2e et 3e prix : pour chaque élève de la classe un ouvrage pédagogique (adapté à son âge, par exemple « A la rencontre des libellules »).

À soumettre :

- Pour la catégorie 8-11 ans et CE2-CM2 : un texte d’un maximum de 1000 mots (environ 3 pages en police d’écriture 12),

- Pour la catégorie 12-16 ans et classes de collège : un texte d’un maximum de 2000 mots (environ 6 pages en police d’écriture 12).

L’affiche

L’affiche

Le dossier

Le dossier

Le règlement

vendredi 31 Mai 2013 | Aménagement du territoire, Communiqués de presse, Presse, Urbanisme

Objet : ZAC du Parc des Collines.

Objet : ZAC du Parc des Collines.

Madame, Monsieur le Maire,

Après avoir pris connaissance de la délibération du Conseil d’Agglomération (22/03/13), des documents de la concertation publique (10/04-31/05) et des articles de presse au sujet du projet de modification de la ZAC dans la partie ouest de la rocade ouest (côté Morschwiller), nous vous faisons part des arguments qui justifient notre opposition à ce projet.

- Bien que IKEA ne soit jamais mentionné dans les documents de la consultation il s’agit bien de cette enseigne que l’on cherche à attirer et c’est bien le véritable motif des changements d’affectation de la zone et des aménagements prévus.

- L’argument « d’équilibrage géographique des emplois au profit du secteur ouest » par l’ouverture au commerce de la zone, ne tient pas, car à proximité il y a déjà une importante zone commerciale dans le secteur (Cora, Trident et la zone commerciale Morschwiller).

- L’argument de la création d’emplois par IKEA est fallacieux car cet établissement supprimerait des emplois dans d’autres enseignes à Mulhouse, Kingersheim, Wittenheim (Atlas, Klein, Conforama, But, Fly entre autres) par suite de la mise en difficulté de ces magasins. Le pouvoir d’achat des ménages n’est en effet pas extensible, surtout dans la période actuelle.

- Une nouvelle fois on n’hésite pas à consommer de l’espace agricole pour étendre la zone et installer un nouveau carrefour giratoire (4 ha), soit une augmentation de près de 50% par rapport à la surface de la zone. Les friches industrielles ne manquent pourtant pas.

- L’aménagement d’un nouveau giratoire et l’ouverture de la ZAC à l’activité commerciale conduirait à terme à l’urbanisation des terres agricoles situées à l’ouest de la rocade.

Alsace Nature compte faire partie d’un front commun avec les agriculteurs, les commerçants et toutes les forces vives qui se mobiliseront contre le projet.

L’association demande aux membres du Conseil d’Agglomération de rejeter les modifications de documents d’urbanisme conduisant à la consommation d’espace agricole. En effet cela est contraire aux orientations du Scot et aux préoccupations des ministres (Egalité des territoires et logements ; Agriculture). Un projet de loi prévoit de lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.

Jean-Paul LACÔTE

Président Alsace Nature Haut-Rhin