mercredi 18 Juil 2018 | Groupe Jeunes

Le 1er juillet dernier 132 coureurs dont 27 enfants et près d’une vingtaine d’associations et autant de bénévoles du groupe jeunes d’Alsace Nature se sont réunis au CINE de Bussierre pour les Activ’été 2018. Depuis l’édition 2017, le festival a grandi s’est enrichi. Cette journée, dédiée au sport en pleine nature et à la sensibilisation aux causes environnementales, s’est déroulée dans une ambiance familiale et décalée.

Pedro, le speaker survolté, a su changer de d’uniformes pour chaque course ! Déguisé en minion pour les enfants, il a su faire face à un faux départ et relancer la course de 1 km pour les parents et leurs enfants. Déguisé en touriste hawaïen, il a ensuite animé l’échauffement des coureurs du 5 km puis en entraîneur de foot allemand pour la course des 11 km. Bien échauffés, quelques coureurs se sont néanmoins égarés dans la forêt de la Robertsau.

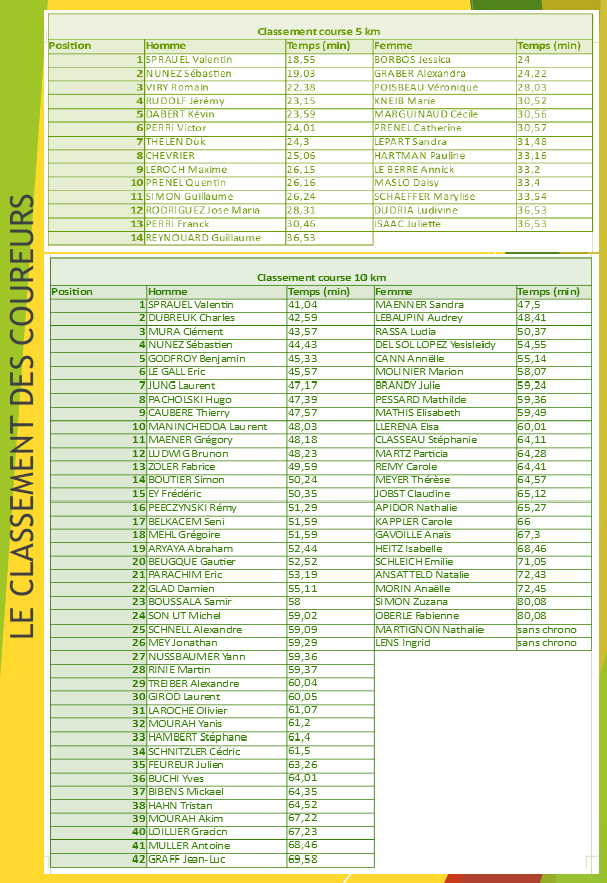

Valentin Sprauel ne s’est pas perdu et rafle tout, il remporte la course de 5 km puis de 11 km. Et comme si ça ne suffisait pas, il remporte un prix au tirage au sort des dossards et le remet en jeu. Le tirage a d’ailleurs été réalisé par les enfants qui ont couru. Un podium peu conventionnel attendait les vainqueurs. En effet, lors de son assemblage, un bénévole en a traversé le plancher et les autres marches étaient toutes aussi fragiles. Nous avons donc décidé de mettre les coureurs dans des boîtes en renversant les cagettes.

Autre surprise, le groupe du musique présent lors de l’évènement s’est uni à la démonstration de capoeira et à leurs musiciens de manière spontanée pour nous offrir une initiation enjouée.

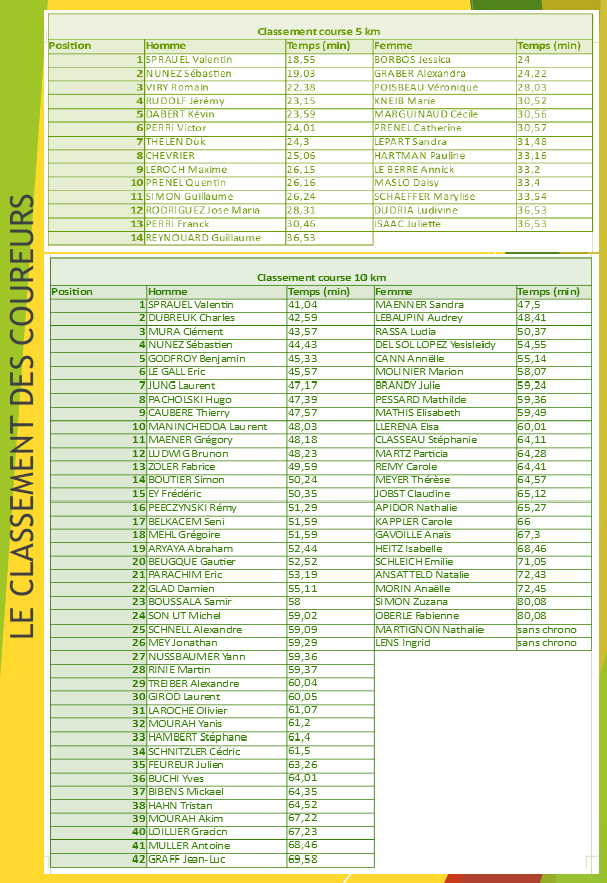

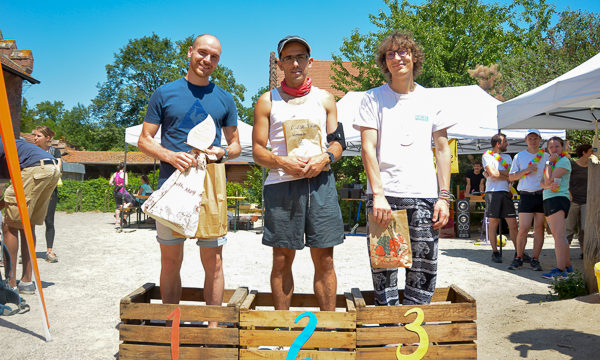

Le classement des coureurs :

Les chiffres en bref :

– Nous avons accueilli, 132 coureurs, soit 45 de plus que l’an dernier, dont 27 enfants !

– Environ 2000 € de cadeaux ont été distribués grâce à nos partenaires.

– 30 litres de bière, 40 de jus de pomme et de citronnade et 15 litres de pâte à crêpes ont été engloutis…

– Tous comptes faits, grâce aux inscriptions des courses, aux ateliers et à la vente de boissons et de crêpes, et aux dons, cette journée aura permis de récolter environ 700 € pour la protection de la nature en Alsace ! Merci encore à vous tous d’avoir couru et participé aux ateliers.

Merci aux bénévoles d’avoir consacré autant de temps à l’organisation de cette journée.

Merci à toutes les associations et à Pedro et qui ont mis l’ambiance toute la journée et enfin, merci à tous les partenaires qui ont offert les lots avec lesquels vous êtes repartis !  ?

?

Les Activ’été en images :

Voici les albums photos complets des courses de 5 et de 11 km:

![[Découverte de la semaine] La Loche d'étang (Misgurnus fossilis)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/loche-détang-1.jpg)

mercredi 18 Juil 2018 | Nature

La loche d’étang, nommée « Misgurnus fossilis » et décrite par Linné en 1758, est un petit poisson serpentiforme qui vît dans les eaux calmes et peu profondes des étangs, des mares, des fossés et des rivières à cours lent avec un développement important de végétation aquatique. Elle affectionne particulièrement les fonds recouverts de vases très organiques dans lesquelles elle est enfouie durant la journée et la période froide. La loche d’étang ne sort que la nuit. Le jour, elle reste enfouie dans la vase. Elle s’agite considérablement lorsque la pression atmosphérique baisse, ce qui explique son surnom : le « poisson du temps ». Il peut coloniser de nouveaux sites grâce aux crues qui créent des ponts éphémères entre les milieux.

La découverte d’une population de Loche d’étang est souvent le fruit du hasard. Ce petit poisson discret et peu recherché peut passer inaperçu et la connaissance de sa répartition est bien souvent partielle. Plusieurs bassins de présence de l’espèce ont été répertoriés, principalement dans les cours d’eau du delta de la Sauer, du cours inférieur de la Moder, de la forêt de la Robertsau, de la Schernetz et du bassin de l’Ill. Aujourd’hui, une seule population est connue en Alsace. Elle a été découverte au nord de Strasbourg, dans un ancien bras du Rhin déconnecté, ce qui a motivé une campagne de recherche, sans pour autant permettre la découverte de nouveaux bassins de présence.

Fait étonnant, elle peut survivre dans une eau dénuée d’oxygène. La Loche d’étang, tout comme celle des rivières, remonte alors à la surface et avale littéralement de l’air afin d’en absorber l’oxygène par l’intestin. Ce poisson produit donc des bulles, car l’air ressort ensuite par son anus. Près de 50 % de l’oxygène de l’air qu’il avale passe ainsi dans son sang. Pour comparaison seuls 24 % du dioxygène contenu dans l’air est absorbé par nos poumons. Des observations attestent aussi de sa survie dans les boues humides d’une mare asséchée. Lorsque l’étang se dessèche, elle se loge dans un tube en forme de « U » et tombe dans un état léthargique, durant lequel toutes les fonctions vitales sont réduites au minimum en attendant le retour de l’eau. Elle peut ainsi survivre à une année entière d’assèchement !

La raréfaction de cette espèce en France, inscrite comme « en danger » sur la Liste Rouge nationale, est due à la suppression ou à l’artificialisation, vers le milieu de XXe siècle, des milieux aquatiques favorables à sa survie. Sur les 96 départements de la France métropolitaine, seuls 14 accueillent le poisson du temps. Cette espèce a déjà disparu d’une dizaine de départements, de la Vendée, de Charente ou encore du Var, du Vaucluse et de la Saône-et-Loire. L’assèchement des marais et la pollution des étangs l’ont fait disparaître de régions entières. Sa quasi-disparition en Alsace, où elle est considérée comme « en danger critique », est liée aux déconnexions des bras par la canalisation du Rhin, au curage des fossés et à la pollution des sédiments.

Les mesures favorables à sa conservation résident dans la protection du dernier bassin de présence connu et la restauration de bras et annexes hydrauliques en aval du cours d’eau. Une recolonisation naturelle étant peu probable, des opérations de réintroduction pourraient être envisagées dans ces milieux restaurés.

Crédit photo: Jelger Herder

Sources :

– livre rouge des espèces menacées en Alsace – ODONAT –

– IPNP 2017

– pnr-foret-orient.fr

![[Sorties nature] Balades nature dans l’Eurométropole 2018](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/SLIDE_balades-eurometropole-1.jpg)

lundi 16 Juil 2018 | Eau et zones humides, Forêt, Nature

De juillet à octobre2018

Dans le prolongement des balades nature de 2017, Alsace Nature propose de vous guider sur des itinéraires proches de ces circuits et d’y découvrir l’incroyable diversité des milieux, leur richesse faunistique et floristique, que nous côtoyons chaque jour sans vraiment y porter attention.

– Durée des balades : environ 2h00

– Inscription obligatoire auprès du guide d’Alsace Nature au 06 08 62 69 71 ou par mail animation@alsacenature.org.

– Se munir pour les balades de chaussures confortables et de vêtements de saison.

Neuhof-Illkirch – Réserve naturelle

Pénétrons une forêt du Rhin classée en réserve naturelle. Un espace forestier remarquable, à présent protégé. Pourquoi une réserve ? Partons à la découverte de ce milieu, ses habitants et leur équilibre.

Mardi 31 juillett 2018 de 9h30 à 12h environ

Ostwald – Au cœur d’une forêt humide

Nous irons à la découverte des différents milieux que nous pouvons rencontrer. Au plein cœur de l’été, la nature est luxuriante est prend des aspects de jungle.

Jeudi 31 aout 2018 de 9h30 à 12h

Robertsau – Au plein cœur d’une forêt rhénane

Nous partirons aux origines de ce milieu. Une lecture de paysage permettra de repérer les transformations de ce lieu au fil du temps.

Mercredi 5 septembre 2018 de 9h30 à 12h environ

Lipsheim – Entre champs et bosquets

Nous partirons à la découverte des espèces végétale et animales qui peuplent nos campagnes. L’euro-métropole offre des lieux de nature de son hyper-centre à sa périphérie.

Mardi 11 septembre 2018 de 9h30 à 12h

Vendenheim – Entre mares et �clairières d’une forêt humide

De bonnes chaussures, des vêtements adaptés et c’est parti ! Venez découvrir une forêt humide, entre mares et clairières nous observerons les différents milieux qui composent ce territoire.

Jeudi 20 septembre 2018 de 9h30 à 12h environ

Du Neuhof au Neudorf

Dans ces quartiers très denses, découvrez une coulée verte le long du Ziegelwasser et du Rhin Tortue. Une intéressante façon de découvrir ces quartiers au sud de Strasbourg et d’y rencontrer la vie dans tous ses aspects.

Lundi 24 septembre 2018 de 9h30 à 12h

Les étangs de Schiltigheim

Au nord de Schiltigheim, autour des étangs et gravières bordant terres agricoles et îlots résiduels de forêt rhénane, prenez le temps d’un parcours bucolique, la tête dans les branches et les yeux à la surface de l’eau. Comme il est agréable d’observer cette nature diversifiée à deux pas de la ville. Pas besoin d’aller bien loin pour se sentir loin de tout…

Vendredi 28 septembre 2018 de 9h30 à 12h

La wantzenau – Dans une forêt Rhénane

Nous partirons à la découverte des richesses que nous propose ce milieu. Au détour d’un chemin, ici une plante comestible, là une plante invasive, là un insecte… Découvrez la forêt sous un autre angle.

Lundi 1 octobre 2018 de 9h30 à 12h environ

Mundolsheim – Sur la route des forts

Nous partirons à la rencontre des espèces végétales et animales qui peuplent ces vestiges du passé. Comment la nature se réapproprie nos constructions.

Mardi 16 octobre 2018 de 9h30 à 12h environ

Wolfisheim – Entre champs et bosquets

Nous partirons à la découverte des espèces végétales et animales qui peuplent nos campagnes. L’Eurométropole offre des lieux de nature de son hyper-centre à sa périphérie.

Vendredi 19 octobre 2018 de 9h30 à 12h environ

Eckbolsheim – Entre Bruche et canal, entre nature et culture

Venez découvrir les populations qui peuplent nos campagnes. Au fil de l’eau, la vie suit son cour.

Lundi 22 octobre 2018 de 9h30 à 12h environ

mercredi 11 Juil 2018 | Communiqués de presse

Et de 7 ! Si on cumule les avis des instances indépendantes concernant les parties Vinci et SANEF, on arrive aujourd’hui à 7 avis formels défavorables. Ainsi, l’enquête publique « loi sur l’eau » du volet SANEF vient d’être conclue par un avis défavorable..

Cela commence à faire beaucoup pour un projet censé être indispensable et bien maîtrisé. En réalité, le projet GCO commence à ressembler de plus en plus à une mauvaise farce dont il est urgent de sortir. Jusqu’où les autorités publiques vont-elles s’obstiner à vouloir faire passer en force un projet qui cumule autant de handicaps ? Jusqu’à friser le ridicule ?

Nous savons qu’en haut lieu, et pour l’instant en privé, les élus reconnaissent que le GCO ne résoudra pas les problèmes, ni de santé publique, ni d’accessibilité à Strasbourg. Leurs arguments se limitent aujourd’hui à considérer que le projet est trop engagé pour que l’on puisse y renoncer. D’une part, reconnaître que l’on s’est fourvoyé n’est pas un signe de faiblesse mais au contraire de courage. Quand ces élus auront-ils le courage de dire en public ce qu’ils disent en privé ? D’autre part, il n’est pas trop tard pour éviter qu’une erreur ne se transforme en faute. Par ailleurs, quand il s’est agi de renoncer à l’écotaxe, alors que tout était prêt, il n’y a pas eu autant de tergiversations.

Quant à l’attitude de l’Etat, en particulier au niveau local, le fait qu’il soit juge et partie commence à se voir de manière trop insistante. Il est évident que le préfet privilégie la réalisation du GCO au détriment du respect de la loi et de l’expression démocratique. Ni les experts, ni le public, ni les commissaires enquêteurs, sollicités dans le cadre des procédures de concertation, n’ont été convaincus pas l’intérêt public majeur du projet, ni par la qualité des mesures d’évitement de réduction et de compensation présentés par les deux concessionnaires. Que faut-il de plus pour considérer que ce projet est inopportun et inadéquat ? Comme le préfet n’est pas en mesure d’en tirer les conséquences, nous demandons au ministre de l’écologie de se saisir directement du dossier en introduisant le recul nécessaire.

Pour aller plus loin : Rapport, avis et conclusions de la commission d’enquête

![[Communiqué de presse] Convictions ou subventions : faut-il choisir ?](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/02/logoAN-1.jpg)

vendredi 6 Juil 2018 | Communiqués de presse

Suite à l’éclairante prise de position, aujourd’hui mercredi 6 juillet 2018, de 22 élus de la Commission Permanente de l’Eurométropole de Strasbourg qui ont choisi l’abstention lors du vote de la subvention à Alsace Nature tout en menaçant de voter contre la prochaine fois si l’association ne changeait pas d’attitude dans son opposition au GCO, Alsace Nature tient à faire part de sa bonne compréhension du message.

Ainsi, nous nous retirons de suite du combat contre le GCO et admettons que les 300 ha de terres agricoles consommées ont bien vocation à accueillir du béton, que la biodiversité est fleurissante et qu’il ne faudrait pas qu’elle vienne entraver notre développement économique sous peine de rentrer dans un système décroissant, que les décès prématurés ne sont pas liés à la pollution de fond et que la part du transport routier dans cette pollution reste minime (nous ne parlons pas assez des particules fines issues de l’usure des freins de vélo dans ce débat…), que le désengorgement de Strasbourg sera totalement assuré quand on aura construit une autoroute supplémentaire, que l’Ecotaxe est une très mauvaise idée pour la compétitivité de nos entreprises et que la mise en oeuvre du couloir à camions européen nord-sud sera bénéfique pour l’économie et l’emploi en Alsace.

Nous espérons que cette mise au point salvatrice lèvera toute ambiguïté entre l’association et les 22 professeurs de démocratie qui ont exprimé leur mécontentement ce matin.

Alsace Nature a 53 ans de militantisme à son actif… et ne compte pas s’arrêter là !

Si d’aventure d’aucuns souhaitent connaitre l’utilisation des fonds qui sont alloués à Alsace Nature par l’EMS, sachez que ceux-ci servent à la collaboration avec les élus et les services de la collectivité dans le cadre de dossiers d’importance tels que le PLUi ou la reconversion de la raffinerie de Reichstett, la Trame verte et bleue, le programme « Tous ensemble pour plus de biodiversité », etc. En aucun cas ce ne sont des fonds de fonctionnement et ne sont absolument pas liés au militantisme de l’association.

jeudi 5 Juil 2018 | Forêt, Nature

Le samedi 26 mai, une dizaine de membres d’Alsace Nature ont pu découvrir le mode de gestion des forêts publiques Alsaciennes grâce à la sortie organisée par le réseau forêt. Guidés hors des sentiers par Marc-Étienne Wilhelm, animateur sylvicole à l’ONF, le groupe chemine entre les arbres.

Evrard de Turckheim et Marc-Étienne, tous deux membres fondateurs de l’association Pro Silva France, souhaitent présenter l’intérêt du mode de production durable prôné par Pro Silva. Pour y parvenir, l’intervenant a décidé de passer d’arbre en arbre, de parcelle en parcelle, afin de montrer à son auditoire « un maximum d’images ». Durant cette journée, il nous invitera à utiliser successivement nos cinq sens afin de comprendre par le ressenti, les différences entre les différents stades de maturité d’une forêt gérée selon les recommandations de « Pro Silva ». En effet, les 6000 forestiers du réseau Pro Silva Europe cherchent à atteindre un idéal. Cet idéal est désigné par l’acronyme SICPN ! Pour Sylviculture Irrégulière, Continue et Proche de la Nature.

Marc-Étienne WILHELM

Dès le 19e siècle, deux modes de gestion s’opposent dans la littérature forestière.D’un côté la gestion par « peuplement » et de l’autre, la gestion « individuelle » des arbres. Dans le premier cas, tous les arbres d’un même peuplement sont récoltés en même temps lorsque le diamètre moyen des arbres a atteint une valeur cible. Tandis que la gestion par individu après une phase d’amélioration par sélection de ceux qui ont la meilleure qualité, consiste à récolter les seuls arbres du peuplement qui sont arrivés à maturité, «sous forme de cueillette », en tenant compte, aussi, des interactions avec les arbres alentours. Pro Silva prône justement la gestion par individu. Une forêt gérée par peuplement est constituée d’arbres semblables, du même âge et de taille centrée autour d’une moyenne. La gestion arbre par arbre donne une forêt dite « irrégulière ». Irrégulière, car les arbres qui la composent sont dissemblables. Ils n’ont pas la même taille, ni le même aspect. La pratique de la « cueillette », parce qu’elle s’oppose à la radicale coupe rase, ne découvre pas brutalement le sous-bois. Cela permet de retenir l’humidité et la fraîcheur dans la forêt mais évite aussi aux jeunes arbres d’être soumis à la concurrence de la végétation herbacée et de pousser trop vite en faisant de grosses branches. C’est ce que les forestiers britanniques nomment la « forêt à couvert continu ». Marc-Étienne appelle aussi la sylviculture Pro Silva, « sylviculture invisible », car à la différence d’une coupe rase ou d’une récolte en quelques années d’une parcelle forestière, elle ne brise pas la continuité du paysage en faisant des « trous » à chaque récolte.

Pour désigner les deux grands modes de gestion, par arbre ou par peuplement, de façon plus imagée, il compare la sylviculture à l’agriculture. La gestion par peuplement est assimilée à la culture de céréales, tous les plants ont le même âge et sont récoltés en même temps. Alors que dans une forêt « irrégulière », les arbres n’ont pas le même âge et sont récoltés comme les tomates, en fonction de leur maturité. « On ne cueille jamais une tomate verte » dit-il en souriant. L’objectif de production de Pro Silva est d’obtenir des bois de gros diamètres et de bonne qualité, avec le moins de nœud possible.

Déjeuner face au Mont Sainte-Odile

« Comment reconnaitre une forêt gérée de cette manière ? »

Vous saurez que vous vous trouvez dans une parcelle gérée par des forestiers du collectif Pro Silva si :

– Les arbres autour de vous ne sont pas alignés et ont des tailles différentes.

Marquage des arbres hôtes pour la biodiversité

– Vous observez au sol des bois morts, ou des arbres morts sur pied. Ils servent d’hôtes aux oiseaux nicheurs, insectes, champignons et aux petits mammifères. Les arbres hôtes sont reconnaissables à leur marquage en triangle. Un tel arbre n’est pas destiné à être vendu, il sert d’habitat aux nombreux et divers êtres vivants de la forêt et alimentent la régénération des sols.

– Les essences sont diverses et mélangées.

– Il peut aussi y avoir de très gros arbres « patrimoniaux ».

Les forestiers qui suivent les recommandations de Pro Silva ne s’interdisent pas de planter mais n’en font pas une règle de gestion. Les forêts gérées de cette manière se régénèrent naturellement, les plus petits arbres prennent la relève des arbres récemment coupés. Jamais plus de 20% des arbres sont récoltés en même temps pour respecter la résilience de la forêt.

Et ce n’est pas tout, ils n’utilisent ni fertilisants ni produits phytopharmaceutiques, n’ont pas recours à l’OGM, prennent des mesures pour garantir l’équilibre forêt-gibier, ne franchissent pas les cours d’eau et les mares avec les machines d’exploitation, n’interviennent pas pendant les périodes de nidification, gèrent les lisères, pour qu’elles ne se ferment pas (car elles accueillent la biodiversité), et surveillent la santé et la vitalité des forêts.

Les dégâts causés par le labour des sangliers

Malheureusement la surpopulation des grands mammifères herbivores constitue, actuellement et depuis 40 ans, un obstacle à la réalisation d’une telle sylviculture. Les 2/3 des forêts alsaciennes sont dans l’incapacité de se régénérer naturellement en raison des abroutissements sur les semis naturels, suivis plus tard par l’écorçages des troncs de nombreuses essences forestières. Le sapin et le chêne sont les plus menacés.

Rappelons que l’Alsace possède un taux de certification PEFC de 74% en 2013. Ce taux est de 60% pour la Lorraine et 47% pour la Champagne-Ardenne. Soit 58% pour l’ensemble du territoire de la nouvelle région Grand Est. Il n’est que de 35 % au niveau national !

« La forêt n’est pas là que pour produire du bois. »

Le Grand Est est couvert à 34% par la forêt. Le taux de boisement est très inégal en fonction des

Pourcentage de la surface des forêts privées par région

régions allant de 19% pour la Marne à 50% dans les Vosges ! La forêt privée représente 41% de la surface contre 75% en France. En Alsace, ce chiffre tombe à 25%. Les forêts alsaciennes gérées par les forestiers de l’ONF, en phase avec Pro Silva, ne servent pas uniquement à la production. Elles accueillent de nombreux usagers. Qu’ils soient chasseurs, vététistes ou randonneurs, les forestiers tentent d’accorder une place à chacun. La conciliation des intérêts de tous n’est pas toujours simples. Les forestiers jouent souvent les médiateurs entre des acteurs dont les objectifs sont antagonistes et qui ne sont pas disposés à faire des compromis.

Enfin, les forestiers évoluent et travaillent sur une échelle de temps très étendue et doivent anticiper aussi les futures attentes. « La société actuelle reproche aux forestiers du présent la gestion des forêts que les anciens forestiers ont façonnées selon les désirs de la société du passé » déplore Marc-Étienne. Il a la volonté de s’occuper des forêts de manière durable, sans œillères, en prenant en compte les multiples attentes, économiques, écologiques et sociales. Il l’affirme, « L’harmonie est une question de curseur et de perception ».

Une annonce :

Le Colloque de Pro Silva France « La sylviculture à couvert continu, un passé lointain,

un présent certain, un futur serein » aura lieu à l’Hôtel de Région de Strasbourg les 11-12 octobre.

– 11 octobre : Conférences – 12 octobre : Excusions forestières –

Programme et inscription à https://www.colloque-prosilva.com

Bon à savoir :

Gainage : Augmenter la densité des arbres amène de l’ombre autour de l’arbre d’avenir ce qui évite une forte « branchaison ». Celle-ci diminuerait sa valeur marchande du fait de la marque des nœuds des branches dans le tronc.

Lisières : stade intermédiaire à favoriser entre forêt et découvert qui accorde aux animaux une zone refuge et protège les premiers arbres de la force du vent et diminue ainsi le risque de déracinement (chablis).

Lierre : pendant longtemps celui-ci a été perçu comme un parasite des arbres alors que la liane ne fait que s’attacher à l’écorce du tronc sans se nourrir à ses dépens. De nos jours le lierre est préservé car ses fruits (petites baies noires bleutées) représentant un intérêt pour les oiseaux jusqu’à la fin de l’hiver.

Rémanents : Branches en dessous de 7 cm de diamètre laissées au sol pour apporter du carbone à l’humus et offrir des possibilités de refuge à la faune. Les bourgeons apportent de la nourriture aux oiseaux.

Bois mort sur pied et au sol. Sur pied il présente un intérêt certain pour les oiseaux cavernicoles (les pics) mais ne sera pas laissé le long des chemins car il représente un danger potentiel. Au sol, il favorise la présence d’insectes saproxylophages, dont les larves aident à la décomposition de la lignine. Cet argument doit être porté par les naturalistes pour contrecarrer l’idée d’une forêt qui ne serait « pas propre ».

Protection des sols : les lignes d’exploitation sont indiquées avec des marques aux arbres pour que les engins de débardages n’empruntent que celles-ci et ne tassent pas le sol à l’intérieur des parcelles.

Forêt de Protection : classée en Conseil d’Etat pour en protéger la surface de l’urbanisation, la récolte de bois y est toujours d’actualité.

Forêt en senescence : ilot d’une superficie de 2 à 5 ha laissé en libre évolution (sauf à prélever un arbre pour sécuriser un passage). Les arbres à maturité ne sont pas exploités pour les laisser s’effondrer d’eux-mêmes.

Chasse et droit local : les chasseurs paient un loyer aux communes, qui en reversent une partie aux propriétaires. De ce fait la chasse est devenue un loisir de prestige : la pratique de l’agrainage instaurée au début pour protéger les récoltes de maïs est accentuée en vue d’augmenter la chance de tirer pour les chasseurs invités, d’ailleurs ceux-ci n’ont pas forcément de lien direct avec l’écosystème (comptage, suivi des hardes et des dégâts) au regard des chasseurs qui sont affiliés à une ACA (association de chasse autorisée hors Alsace-Moselle).

Abroutissement : quand l’extrémité des jeunes pousses d’arbres et d’arbustes sont croquées par les cervidés. Pour comparaison les chevreuils mangent moins que le cerf et le daim.

Sources :

- Site Pro Silva France

- Enquête de branche – Scieries, 2014 et INSEE – CLAP 2015

- Site PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

- Inventaire Forestier National, campagne 2008 à 2012. Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt Grand Est

M.D

jeudi 5 Juil 2018 | L'écho des terriers de Jojo le blaireau, Nos publications

…Sur l’une des photos du précédent article, dédié à l’élégant graphosome rouge et noir, apparaissait la punaise ci-dessous. Lookez le panachage de ses couleurs, likez ses antennes annelées

bicolores et la pilosité du dessus de son crâne. Oups ! Dire « crâne » ne fait guère savant ! Instruisons-nous gaiement par un peu de vocabulaire ! Les entomologistes appellent pronotum le

« quadrilatère » qui suit le prolongement de la « tête », puis scutellum, ou écusson, le losange jaune verdâtre qui ponctue le milieu du « dos ». Quant à ce qui est de la partie « caudale » « brunâtre-vert caca d’oie », l’on ne dit point « coquille Saint-Jacques renversée », mais, membrane ! Cela ira pour aujourd’hui !

Je vous présente, sans plus tarder, le « pentatome des baies »!

Dolycoris baccarum est une piqueuse/suceuse qui affectionne parfois les lieux de nos cueillettes. Lorsqu’elle pullule sur les fraisiers ou framboisiers, toute admiration sera vite oubliée tant

elle souille via ses glandes odoriférantes. Vous en avez dans vos petits fruitiers ? Dommage ! Adieu, confiture de mûres, tartes à la myrtille, gelées de groseilles, délices de cerises, de cassis, sorbet à la phacélie ! Bon, je kiffe : je la garde quand même comme amie !

Contrairement aux bébés coccinelles, ou doryphores, qui subissent une métamorphose dite, complète, et bien que les motifs et couleurs diffèrent, les larves des punaises à bouclier ressemblent aux adultes, format réduit. On parle, vous le savez, de métamorphose incomplète. Pour parvenir au stade « imago », la punaise à bouclier, en grandissant, doit par 5 fois quitter sa carapace étriquée pour un nouvel habit, plus ajusté. Sur cette autre photo, c’est la larve d »un autre espèce qui s’offre à nos regards : dissimulée dans les bractées chargées d’un arbre, elle s’apprête, pour la dernière fois, à changer de peau…

Si la majorité des punaises à bouclier semblent fréquenter le bon vieux plancher des vaches, en voici une qui aime aller taquiner la lune ! Les bébés punaises dites nébuleuses naissent dans les

arbres : ce sont des « acro-branchées » ! J’ai déniché celle-là après avoir minutieusement inspecté quelques branches accessibles. Sa mère à priori préférait ce charme à mes tilleuls, frênes, noisetiers, et chênes voisins !

Cachée à l’abri des becs de ses prédateurs, chauves-souris et oiseaux, notre amie, démunie provisoirement de toute armure, parait, (ne le trouvez-vous pas ?!), fort appétissante ! Avec son

teint rose-crevette, on la dirait parée pour agrémenter les amuses gueules d’une surimi-partie ! Pour échapper aux appétits des uns et des autres, le temps de se durcir, de « chitiniser », il va lui falloir se tenir coi, croyez-moi ! Prions pour qu’une pluie de grêle, ne s’abatte pas : à ce stade crucial de sa transformation, ça lui serait fatal. Elle se ferait déchiqueter, hacher, telle de la chair de crabe dans un blender…

Le saviez-vous ? Il existe près de 150 différentes punaises en France, plus de 1300 ont été répertoriées au niveau mondial, leur taille s’échelonne du 1 millimètre à la cuillère à dessert ! Toutes

ne sont pas terrestres, les plus grandes, d’ailleurs sont aquatiques : ce sont les léthocères des lacs nord-américains et chinois, des bestioles qui peuvent infliger des piqûres extrêmement douloureuses. Si vous n’avez pas les moyens d’aller vous baigner ailleurs qu’en France, n’enviez pas ceux qui passent au-dessus de vous en avion : chez nous, vous ne risquez rien !!!

Allez pour ceux qui ignoraient que les punaises muaient, une petite dernière pour la route !!!

À qui donc peut bien appartenir l’enveloppe évidée abandonnée ci-dessus ?! Allez, j’attends vos réponses, mais attention, les plus farfelues ne seront pas crues !!!

![[Communiqué de presse] Grand Contournement Ouest : Avis défavorable de la Commission d’Enquête](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/02/gco-illus-1.jpg)

jeudi 28 Juin 2018 | Communiqués de presse, Transports, Urbanisme

La commission d’enquête, après avoir reçu le public vient de rendre son rapport. Outre l’avis défavorable qu’il prononce, il met en perspectives, tout au long des 68 pages de l’avis, l’ensemble des failles de ce dossier si souvent dénoncées par les opposants.

Il faut louer le travail et le courage de la commission d’enquête qui, au-delà des aspects politiques du dossier et des pressions que l’ensemble des acteurs ont subi, a bien pris en compte l’ensemble du périmètre du dossier là où l’opérateur n’a vraisemblablement eu de cesse de tenter de restreindre ce dernier.

Ainsi, l’Intérêt public majeur du dossier est mis en questionnement.

Par ailleurs une large place est faite aux recommandations qu’avaient édictées l’Autorité environnementale et le Conseil National de Protection de la Nature et qui ne sont absolument pas traitées dans le dossier mis à l’enquête publique. On peut y lire « Aussi la commission d’enquête considère-t-elle qu’en l’état du dossier, se pose la question de sa recevabilité par le service instructeur, et par l’autorité organisatrice de l’enquête publique ».

C’est donc un véritable camouflet pour le gouvernement qui pensait que l’enquête publique allait être une simple formalité et qui avait annoncé dès le mois de janvier qu’il autorisera les travaux, en dépit des avis défavorables du CNPN et d’un avis au vitriol de l’Autorité environnementale.

A l’heure où le pétitionnaire accélère l’ensemble des procédures sur le terrain, où les réunions des instances de concertations sont menées au pas de course par des services de l’Etat qui semblent vouloir aller très vite, Alsace Nature ne peut que noter les lourdes défaillances de ce dossier et appelle à revoir le fondement même de ce dernier.

L’Etat et le pétitionnaire se sont dotés d’une prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique et rien ne justifie alors cet empressement. Passer outre cet avis serait une faute lourde portant à conséquences et ferait dérailler totalement le fonctionnement démocratique déjà plus que vacillant dans ce dossier et appellerait, de la part des associations de protection de la nature une réponse à la hauteur des enjeux.

La commission d’enquête permet de repositionner les problématiques strasbourgeoises dans une réelle perspective du futur et de remettre notre démocratie sur les rails. Ne ratons pas cette occasion !

![[Découverte de la semaine] Le Clitocybe poivré (Gerhardtia piperata)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/04/gerhardtia_piperata-1.jpg)

mercredi 27 Juin 2018 | Nature

Le Clitocybe poivré est un champignon appartenant au genre des Gerhardtia.

Son chapeau mesure entre 6 et 8 cm, de forme convexe à plat, avec la marge encore un peu enroulée, finement strié à l’extrême bord. Il a un revêtement glabre, mat, de couleur crème sale.

Les lamelles sont assez espacées, nettement plus serrées au bord (présence de nombreuses lamellules), adnées à subdécurrentes, peu larges, manifestement veinées sur l’un ou l’autre individu, brunâtre pâle.

Son stipe ou pied du champignon, mesure de 5 à 6 cm correspondant a peu de chose près au diamètre du chapeau, épais de 1 cm ou un peu moins, cylindracé, légèrement clavé à aminci à la base ; de la couleur du chapeau, lisse, à sommet un peu pruineux, à « moelle » blanche tranchant avec la zone corticale un peu colorée ou aqueuse.

Sa chair est blanche, a une odeur de fût de vin à la cueillette, et a une saveur piquante et au goût désagréable.

L’unique station alsacienne du Clitocybe poivré, une aulnaie-frênaie-chênaie alluviale, se situe dans le Haut-Rhin en forêt communale d’Ohnenheim sur le territoire de la commune d’Illhaeusern. Cette station se situe à une quinzaine de kilomètres seulement à vol d’oiseau du point de récolte de M. Bon, qui le découvrit en 1975 dans la forêt de Wasenweiler (Allemagne) dans le même habitat.

Ce champignon est déconcertant sur le terrain car les couleurs de ses sporophores peuvent rappeler Calocybe gambosa qui présente des poussées automnales, mais l’odeur et le goût de ces deux espèces sont totalement différents. Grâce à des publications, puis des concertations, la station où se situe ce champignon est désormais protégée par une convention entre la commune d’Ohnenheim et l’ONF qui gère cette partie de forêt alluviale.

La présence de cette espèce en une seule station est à l’origine du classement de l’espèce en catégorie « Vulnérable ». Si la station est unique en Europe, des spécimens y sont observés chaque année, et parfois en abondance.

![[Découverte de la semaine] Lepidurus apus](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/04/4692802083_e1ab6da4c9_m-1.jpg)

mercredi 20 Juin 2018 | Nature

Lepidurus apus est un grand branchiopode. Il mesure entre 4,2 et 6 cm de longueur. Son abdomen est divisé en 30 anneaux segmentés avec deux caudaux ou « queues » attachés au dernier anneau. Entre les queues se trouvent un appendice qui distingue le genre des Lepidurus du genre des Triops un autre grand branchiopode.

Sa carapace est plate avec une longueur moyenne de 1,9 cm. Elle est d’une couleur bigarré jaune/marron qui devient plus clair sur les bords. Lepidurus apus peut-être mâle, femelle ou hermaphrodite, ce qui lui permet de se reproduire en cas d’isolation.

Lepidurus apus est considéré comme un fossile vivant.

Lepidurus apus apprécie les mares temporaires d’eau douce mesurant entre 10 et 100 cm de profondeur. Elle se remplissent durant l’automne et l’hiver et s’assèche pendant la période estivale.

Le cycle de vie de Lepidurus apus lui permet « d’hiberner » si la mare gèle, est recouverte de neige ou s’assèche. Il peut survivre des conditions rigoureuses pendant plusieurs années jusqu’à la réapparition de la marre.

Lepidurus à un cycle de vie étonnant, il est capable de produire des kystes qui peuvent rester en sommeil pendant des années et résister à différents climats extrêmes comme ceux du Maroc ou du Danemark. Les kystes éclosent à la lumière et à une température entre 16°C et 20°C lorsqu’ils sont plongés dans l’eau.

Lepidurus apus est omnivore, il se nourrit de petits invertébrés aquatiques tel que Branchinecta et Daphnia et de plantes, particulièrement de détritus flottants.

Lepidurus apus a quelques prédateurs comme des oiseaux d’eau, parfois des poissons ou encore Nosema lepiduri qui est un parasite microscopique qui contamine Lepidurus apus avec des spores. Cela peut parfois entraîner la mort de l’hôte. Les Lepidurus apus infectés présentent une coloration blanchâtre sur leurs pattes et carapaces.

Lepidurus apus a été mentionné pour la première fois en Alsace en 2006 dans une mare temporaire en zone cultivée.

En France métropolitaine, Lepidurus apus est largement distribué, mais il se classe dans le catégorie des espèces « Quasi menacée » en raison du déclin de son biotope. Malgré ce constat, l’espèce ne bénéficie actuellement d’aucune mesure de protection dans son aire de répartition qui englobe une large part de l’Europe.

En Alsace, la population est génétiquement plus proche des populations allemandes et semble représenter la seule population française de Lepidurus apus stricto sensu.

Cette espèce, liée aux mares périodiques, est particulièrement menacée par la régularisation des cours d’eau, le drainage des terres agricoles, le comblement des fossés, et des mares temporaires.

A ce jour, une seule station de Lepidurus apus est connue sur le territoire régional. Elle se situe dans le Ried de l’Ill sur le territoire de la commune d’Epfig. C’est un site précaire, entouré de terres agricoles et menacé de comblement.

La population alsacienne de Lepidurus apus est donc particulièrement menacée. Elle devra être suivie, et le site préservé, pour éviter sa disparition.

![]() ?

?

![[Découverte de la semaine] La Loche d'étang (Misgurnus fossilis)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/loche-détang-1.jpg)

![[Sorties nature] Balades nature dans l’Eurométropole 2018](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/07/SLIDE_balades-eurometropole-1.jpg)

![[Communiqué de presse] Convictions ou subventions : faut-il choisir ?](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/02/logoAN-1.jpg)

![[Communiqué de presse] Grand Contournement Ouest : Avis défavorable de la Commission d’Enquête](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/02/gco-illus-1.jpg)

![[Découverte de la semaine] Le Clitocybe poivré (Gerhardtia piperata)](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/04/gerhardtia_piperata-1.jpg)

![[Découverte de la semaine] Lepidurus apus](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2018/04/4692802083_e1ab6da4c9_m-1.jpg)