![[Mobilisation] 12 nov. 2024 : NON à la ZAC Daweid !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/11/Non-a-la-ZAC-Daweid.jpg)

jeudi 7 Nov 2024 | A la une, Aménagement du territoire, GL Florival, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Urbanisme

Nous invitons tous nos membres, sympathisants, militants… à se retrouver,

MARDI 12 NOVEMBRE à 14 h

aux étangs d’ISSENHEIM (rue de Cernay)

pour manifester notre présence (et notre opposition)

lors du démarrage des fouilles archéologiques préventives sur le site de Daweid

(projet de ZAC de 27 ha de terres agricoles et de zones humides).

Toutes vos pancartes “Des légumes, pas de bitume” et autres seront les bienvenues…

Faisons entendre notre voix, la voix des citoyens ignorés et méprisés (6000 signataires pour la pétition anti-ZAC !!!), la voix de la biodiversité, la voix de l’autonomie alimentaire, la voix du bon sens face aux ambitions narcissiques d’une petite minorité de décideurs rétrogrades !

Nous comptons sur vous, la Planète compte sur nous, les Générations Futures comptent sur nous !

VOIR LES INFOS PRECEDENTES SUR CE PROJET :

ZAC Daweid : Alsace Nature toujours mobilisée !

ZAC Daweid : un pique-nique militant pour dire non au bitume !

Florival : participez à la concertation publique sur le projet de ZAC Daweid !

lundi 21 Oct 2024 | Agriculture et Alimentation, GL Piémont, Groupes Locaux, Réseaux Thématiques

Le Groupe Local Alsace Nature du Piémont a organisé une visite de la ferme du Kapelfeld à VALFF, le samedi 12 octobre 2024

La ferme du Kapelfeld développe, sur 4 hectares, une activité de maraîchage ainsi qu’un atelier de poules pondeuses (en liberté dans le verger) et de porcs élevés en plein air et nourris aux grains de la ferme et reliquats de légumes. Elle vend ses fruits, légumes et produits animaux transformés en circuit court (marchés et AMAP).

Cette micro-ferme bio et biodynamique a été créée en 2021 par Pierre-Henri Lenormand (ancien associé d’Antoine Fernex pendant 20 ans à la ferme de Truttenhausen, en charge du maraîchage) et par Marc Le Monies de Sagazan.

Leur volonté est de faire de cette ferme une oasis de biodiversité par la mise en place de haies, de bandes fleuries au sein du maraîchage, d’un bassin-étang qui récupère les eaux de lavage des légumes, et cela dans un environnement au départ peu favorable, à proximité d’une agriculture conventionnelle et de champs de maïs. L’idée est aussi de créer un lieu de vie, de partage et de transmission des savoirs, pour permettre d’offrir une alimentation plus saine aux générations futures.

Pendant deux heures, Pierre-Henri Lenormand a détaillé le fonctionnement de la ferme, les pratiques culturales mises en oeuvre, les principes de la biodynamie, et répondu aux nombreuses questions sur l’origine des semences, la biodiversité du sol, la fertilisation naturelle, la gestion de l’eau, la nourriture des animaux, etc.

Cela a été l’occasion aussi pour un participant, Christian Braun, ancien directeur de la LPO, de proposer une solution de lutte contre les campagnols (aujourd’hui assurée par les chats de la ferme) avec l’installation de nichoirs à chouette effraie, qui est un prédateur naturel et très efficace des rongeurs.

L’échange a porté aussi sur la situation difficile du bio aujourd’hui, due à plusieurs facteurs : un désengagement de la France avec la suppression de l’aide au maintien en bio et une PAC basée aujourd’hui sur des aides à l’hectare qui défavorise les petites exploitations, cumulés avec une baisse de la consommation de produits bio, en plus des aléas climatiques compliqués cette année qui ont impacté la production de certains légumes.

Pour Alsace Nature, il est essentiel de promouvoir une agriculture respectueuse de la nature et de montrer à travers des expériences concrètes que c’est possible !

De nouveaux projets sont en cours, tels que la culture de plantes aromatiques et médicinales, l’ouverture d’ici la fin d’année d’un point de vente à la ferme, mais aussi l’organisation de journées d’accueil à la ferme pour des groupes, des entreprises…

jeudi 17 Oct 2024 | Vie associative

Alsace Nature, Association fédérative régionale de protection de la nature en Alsace, a la grande tristesse de faire part du décès de Monsieur Bernard SIGRIST, survenu le 15 octobre 2024, dans sa 93e année.

Bernard Sigrist, s’est, dès le plus jeune âge intéressé aux fleurs, aux plantes, aux arbres, aux animaux. Infatigable défenseur de la Nature, il s’est engagé rapidement au sein de plusieurs associations.

Dans les années 1960, il a encadré des groupes au sein des « Jeunes amis des animaux de Mulhouse ». Naturaliste passionné, il a animé de nombreuses visites guidées, participé à la créations de mares pédagogiques etc…

Il a été président de la section haut-rhinoise d’ALSACE NATURE de 1987 à 1992.

Dans les années 1990, il s’est beaucoup investi, avec les Amis du Moulin de Lutterbach pour faire de cette ancienne savonnerie, un Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement, « le Moulin Nature », dont il était encore vice-président engagé jusqu’à la fin de sa vie.

Son engagement s’est porté parallèlement au niveau régional au sein de l’ARIENA, réseau alsacien d’éducation à la nature.

Il a aussi fortement contribué à la création du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Hirtzfelden.

Alsace Nature lui restera reconnaissante pour son engagement. Bernard part en laissant derrière lui un grand vide…

Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à PFASTATT le Jeudi 24 Octobre à 14H30 en l’église St-Maurice.

![[Pétition] La redevance poids lourds “R-Pass” : une mesure de justice écologique, sociale et solidaire](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/10/poids-lourd-FreePick-2-1080x673.jpg)

jeudi 3 Oct 2024 | Aménagement du territoire, Communiqués de presse, Pétition, Pollutions et santé, Transports

Après l’échec de la mise en œuvre de l’Ecotaxe en 2014, pourtant négociée avec toutes les parties prenantes, le débat sur une redevance d’usage des routes par les poids lourds est relancé au travers du projet R-Pass.

Les acteurs économiques entretiennent une farouche opposition en brandissant les arguments de l’emploi, de la compétitivité, de l’inflation de leurs charges, etc.

Rappelons que les poids lourds, qui comptent pour seulement 5% de l’ensemble de la flotte de véhicules au niveau européen, représentent le plus gros facteur de dégradation des infrastructures routières et 25 % des émissions de CO2 du transport routier. Ces émissions, comme celles de l’ensemble du secteur des transports, sont par ailleurs en nette augmentation avec 10% prévus par l’Union Européenne entre 2010 et 2030.

C’est donc bien l’absence totale de redevance d’usage, faisant reposer l’entretien des routes, les projets de développement de nouvelles mobilités et la santé des citoyens, sur les finances publiques (donc l’impôts), qui constitue une anomalie. Cela est d’autant plus vrai depuis l’apparition, en 2005, de la LKV-Maut côté allemand (leur taxe poids lourd) induisant le report du transit Nord-Sud sur nos routes. Rappelons que depuis le 1er juillet 2024 cette redevance allemande a été élargie aux camions de 3,5 tonnes.

Dans ce contexte, il est absolument nécessaire que nous entrions rapidement dans une phase opérationnelle et ambitieuse du dispositif R-Pass si nous ne voulons pas connaître une nouvelle vague de report venant d’Allemagne. Or, il apparaît au travers des diverses communications presse, que la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), voulant ménager la chèvre et le chou s’enferme dans une stratégie qui pourrait terriblement réduire les bénéfices tant attendus par ce dispositif.

Ainsi, sur les 540 km taxables, il ne serait retenu que 200 km au final. Nous demandons expressément que l’ensemble du réseau soit taxé sous peine de faire peser le report de trafic sur l’ensemble des routes secondaires. Dans le même esprit, l’annonce d’un coût kilométrique à 0,15 €/km ne permet pas d’aligner le coût de la traversée de l’Alsace sur celui de la LKV-Maut et n’aura donc qu’un effet anecdotique sur le report des poids lourds. Il est impératif que le cout de la traversée de notre région par les poids lourds soit au moins équivalent à celui côté allemand. Enfin, il est nécessaire de veiller à n’accorder de dérogations que pour les services d’urgence, pas pour des activités économiques. Ces sociétés doivent prendre leur part à la résorption de ces aménités négatives dans le contexte d’adaptation aux enjeux climatiques actuels.

A l’heure où des efforts conséquents sont demandés aux citoyens en termes mobilités (Zone à faible émission, etc.), où de nombreuses régions ont les yeux tournés vers la mise en œuvre de cette mesure en Alsace, les citoyens que nous représentons ne comprennent pas que le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace ait la main qui tremble face à ce rendez-vous attendu depuis bien trop longtemps maintenant.

Nous appelons tous les citoyens qui souhaitent que cette mesure de justice sociale ait l’ambition nécessaire face aux enjeux qui nous font face à apporter leur soutien en signant la pétition

Signer la pétition en ligne sur CHANGE.ORG

![[Mobilisation] Participez au débat public sur le projet de technocentre à Fessenheim](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/10/technocentre_capture-decran-debat-public.png)

mercredi 2 Oct 2024 | A la une, Déchets, Nucléaire, Réseaux Thématiques

Nous comptons sur votre présence,

lundi 14 octobre à Fessenheim !

SOYONS NOMBREUX POUR DIRE NON AU TECHNOCENTRE !

A partir de 18h Rassemblement devant l’Escale à Fessenheim

A 18h30, participation au Débat public,

organisé, par la Commission Nationale du Débat Public

à l’Escale – Salle Fess’tival

6 rue des Seigneurs à Fessenheim

Comme vous le savez peut-être, EDF a l’intention de construire à Fessenheim son “Technocentre”. Derrière ce nom délibérément trompeur, se cache en réalité le projet d’une usine destinée à refondre des métaux radioactifs provenant de la France entière et, à terme, d’autres pays européens : des conduites, tuyauteries, pompes ou générateurs de vapeurs (longueur 20m / diamètre 4m) etc… tous radioactifs.

À l’issue du processus de refonte envisagé, l’acier serait séparé en deux parties :

- d’une part le métal chargé d’impuretés (dit le “laitier”) dans lequel se retrouverait piégée une part importante de la radioactivité. Cette partie serait évacuée pour stockage par l’ANDRA (dans l’Aube).

- d’autre part, la partie la plus importante en volume de l’acier, qu’EDF prétend “valoriser” : celle-ci serait tout simplement revendue par EDF sous forme de lingots sur le marché de l’acier… sans aucune traçabilité !

Or, bien que “très très peu radioactif”… cet acier serait quand même radioactif !

EDF minimise délibérément les risques réels des “faibles doses”.

À quand des casseroles radioactives, des fourchettes radioactives, des sommiers radioactifs ou des caddies radioactifs ?

Nous dirons NON à ce projet de dissémination radioactive délibérée !

Le Débat public devra nous permettre :

- de dénoncer la communication mensongère d’EDF et… de certains élus complices (dont certains sont adhérents d’associations pro-nucléaires).

- de pointer la mise en danger de l’environnement (air, nappe phréatique, ressource eau…)

- d’exiger une réelle transparence relative aux radionucléides persistants, des expertises scientifiques indépendantes…

- d’alerter sur les problèmes liés à l’acheminement (convois exceptionnels nombreux, transports radioactifs, non respect du droit européen etc…) et à l’encombrement des routes

- de faire le bilan entre “emplois créés” et la réalité des emplois d’ores et déjà déjà perdus pour le territoire par effet repoussoir

- de questionner les bilans énergétiques et de comparer les bilans CO2 (et autres gaz à effet de serre) avec le simple stockage en sub-surface

- de dénoncer la gabegie économique du projet

- d’alerter sur le non respect du Projet de Territoire, du Traité d’Aix la Chapelle, de la Parole de la France…

- de nous interroger sur l’image d’une Alsace productrice d’acier radioactif “made in Fessenheim”

- de rappeler la Déclaration de Fessenheim déjà co-signée par 48 organisations qui refusent ce “Technocentre” et toute nouvelle installation nucléaire en Alsace

- d’exiger la prise en compte d’une “option Zéro” : l’abandon total de ce projet FOU de “Technocentre”

Nous savons d’ores et déjà que le lobby nucléaire sera entièrement mobilisé pour orchestrer le retour du nucléaire en Alsace.

Déjà, des associations pro-nucléaires sont annoncées, des élus proches du lobby invités !

Rappelons-nous : il y a 50 ans, la Chemische Werke München prévoyait d’installer une usine de stéarates de plomb à Marckolsheim. Le refus des populations alsacienne et badoise réunies a conduit à l’abandon du projet. C’est également la lutte qui a permis l’abandon des 3ème et 4ème réacteurs de Fessenheim, ceux de Wyhl, ceux de Gertstheim… et plus récemment (2020) la fermeture définitive de la centrale nucléaire grabataire de Fessenheim.

Aujourd’hui, nous participerons au dialogue, car la Commission Particulière du Débat Public portant sur le _“ Technocentre – projet d’usine de recyclage de métaux très faiblement radioactifs”_ nous a assurés de veiller à l’équilibre des débats. Et parce que nous avons des arguments sérieux pour refuser ce projet. Mais nous ne baisserons en aucun cas les bras. Car nous sommes déterminés. Pour réussir, votre présence nous est INDISPENSABLE.

Notre mot d’ordre restera

STOP À L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE – COMBAT POUR LA VIE+

+ d’INFOS sur le site : https://stop-fessenheim.org

![[Communiqué de FNE] L’Europe affaiblit la protection du loup : un coup dur pour la science et la biodiversité](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2017/12/loup-gris-1.jpg)

mercredi 2 Oct 2024 | A la une, Communiqués de presse, Presse, Vie associative

Mercredi 25 septembre, le Conseil de l’UE a adopté la proposition de la Commission européenne visant à abaisser le statut de protection du loup dans le cadre de la Convention de Berne. Ce changement ouvre la porte à l’abattage des loups comme fausse solution à la prédation du bétail, ce qui va à l’encontre de l’engagement de l’Europe à sauvegarder et à restaurer la biodiversité. La décision a été adoptée après que l’Allemagne a changé de position à la dernière minute, passant de l’abstention au soutien.

Avec cette décision, les États membres ont choisi d’ignorer l’appel de plus de 300 organisations de la société civile et de centaines de milliers de personnes les exhortant à suivre les recommandations scientifiques et à redoubler d’efforts pour favoriser la coexistence avec les grands carnivores par des mesures préventives.

Cette décision ne sape pas seulement des décennies d’efforts de conservation, mais représente également un revers important pour ce qui a été salué comme l’un des succès les plus notables de l’Union européenne en matière de conservation de la faune : le retour du loup après sa quasi-extinction.

Les loups sont strictement protégés par la convention de Berne et la directive européenne “Habitats”. Ils constituent une espèce clé, indispensable à la santé des écosystèmes et à la biodiversité dans toute l’Europe. L’affaiblissement de leur protection entravera la reconstitution en cours des populations de loups et compromettra les efforts visant à promouvoir la coexistence entre l’Homme et les grands carnivores, en optant plutôt pour l’approche à court terme du contrôle létal.

LIre l’article sur FNE.ASSO.FR

jeudi 26 Sep 2024 | A la une, Aménagement du territoire, GL M2A, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques

Alsace Nature, accompagnée de la LPO, du comité des sciences de la Société industrielle de Mulhouse, de l’association Buffo, de l’association Imago, a organisé une conférence de presse, le mercredi 18 septembre 2024, pour montrer aux journalistes le sort réservé aux espaces naturels du Moos à Wittelsheim.

En effet, l’expansion économique du territoire reste l’unique et obsédante vision des décideurs. De centrales solaires en Giga-Factory, les projets se multiplient toujours et encore, au détriment des espaces naturels et de leur biodiversité.

Alors que un français sur deux considère la sauvegarde de la biodiversité comme un « enjeu crucial » et « deux Français sur trois estiment que l’érosion de la biodiversité peut conduire à un changement drastique de la qualité de vie des générations futures », il est grand temps de repenser nos modes d’aménagement du territoire en cessant nos impacts dévastateurs sur ces milieux riches.

Concernant le site Moos à Wittelsheim, situé au pied du terril Amélie 1 des anciennes mines de potasse, la nature y avait repris ses droits, constituant un site d’une cinquantaine d’ha refuge pour la faune et la flore, très riche en biodiversité. Ce site a été classé « ZNIEFF 1 » (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique).

Or, 5 ha ont été défrichés et rasés par un agriculteur, qui s’était vu octroyé ce terrain par la mairie de Wittelsheim en compensation de la perte d’un de ces autres terrains pour y installer une centrale photovoltaïque.

Pour Stéphane Giraud, directeur d’Alsace Nature, il y a là l’exemple typique d’un projet industriel aux conséquences en cascades. « On a un projet de développement d’un parc photovoltaïque qui va consommer de l’espace, lequel va priver un agriculteur d’une surface dont il disposait. L’agriculteur va se retourner contre le maire, le maire va lui mettre à disposition un terrain communal. Au final, on se rend compte qu’on avait un habitat d’une richesse exceptionnel qui a disparu ».

Il précise : « Nous souhaitons montrer qu’avec le dialogue on peut s’éviter des situations de tension. Il y a nécessité d’équilibrer les rapports entre ce que la nature nous offre gratuitement, et l’économie, notamment agricole, comme on le voit avec la maïsiculture en Alsace. Qu’un agriculteur cherche à compenser des terres perdues, ce n’est pas illégitime, mais il ne peut pour autant se dédouaner de la destruction d’espèces protégées. »

Les associations de protection de la nature sont intervenues auprès de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la Direction départementale des Territoires (DDT), l’OFB (office français pour la biodiversité), et la commune de Wittelsheim. Devant le refus de dialogue, elles exigent désormais la remise en état du site et envisagent pour cela de mener une action en justice.

REVUE DE PRESSE

![[Communiqué de FNE] Un trafic d’espèces protégées entre l’outre-mer et l’Alsace démantelé](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/09/ceratogyrus-darlingi-tarantula-closeup-ceratogyrus-darlingi-tarantula-front-view-insect-closup-1920px-1080x675.jpg)

jeudi 26 Sep 2024 | Nature, Non classé, Presse, Revue de presse

Ce jeudi 26 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné sept personnes ayant violé la réglementation relative aux espèces protégées. À l’audience, les prévenus se présentent comme des “passionnés” qui se seraient laissés emportés. Récit.

Des envois massifs par colis de la Guyane à l’Hexagone

En septembre 2022, le service départemental de la Guyane de l’Office Français de la Biodiversité est contacté par le bureau des douanes de l’aéroport de Cayenne à la suite de l’identification de quatre colis contenant des arthropodes, principalement des mygales, envoyés vers l’Hexagone sans déclaration préalable. Ces envois contenaient 191 spécimens dangereux d’arthropodes, scorpions et scolopendres, pour une valeur totale à la revente estimée à 13 640 euros.

Au terme de plusieurs mois d’enquête, les investigations réalisées permettent d’identifier sept individus se rendant régulièrement en Guyane afin de faire du “herping” et de prélever illégalement des espèces réglementées. Le “herping” consiste à rechercher l’herpétofaune (reptiles et amphibiens), et plus généralement la faune rampante, en milieu naturel, impliquant nécessairement une perturbation des espèces.

De nombreuses espèces sont retrouvées, détenues de manière illégale, aux domiciles des mis en cause. L’enquête démontre également que plusieurs mis en cause vendaient illégalement ces animaux protégés en France, mais également à l’étranger par colis ou lors de bourses de vente d’espèces dans des pays comme l’Allemagne où la règlementation présente des différences d’application.

Un trafic aux conséquences désastreuses

Le trafic d’espèces protégées est le troisième trafic le plus lucratif au monde derrière le trafic de stupéfiants et d’armes, représentant jusqu’à 23 milliards de dollars par an. Il est également l’un des principaux facteurs d’érosion de la biodiversité. La France joue un rôle majeur dans ce phénomène, puisqu’elle est à la fois pays d’origine, de destination et de transit pour ce trafic. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) affirme que le pays figure « parmi les principaux Etats importateurs d’espèces sauvages destinées au marché européen, mais aussi l’un des principaux points de sortie ». Ainsi, avec plus d’un millier de saisies, la France figure en deuxième position dans l’Union européenne, derrière l’Allemagne.

L’ONG Traffic note qu’entre 2008 et 2017, plus de 28 millions de spécimens ont été importés en France, premier pays européen d’arrivées pour les coraux, les reptiles, les sangsues et les gastéropodes et 45 millions de spécimens ont été directement exportés depuis la France ou avaient la France pour pays d’origine. La Guyane, par sa situation géographique et son territoire couvert par 90% de forêt primaire hôte d’une biodiversité exceptionnelle avec plus de 350 000 espèces d’invertébrés, dont une grande partie en est endémique, est particulièrement vulnérable face à ce trafic.

Le trafic d’espèces représente plusieurs risques, au regard :

Face au constat de l’effondrement de la biodiversité, souvent qualifié de 6ème extinction de masse, ce trafic doit être endigué.

Pour Nolwenn Rocca, juriste de Guyane Nature Environnement,

«La biodiversité guyanaise tire sa richesse exceptionnelle de son territoire amazonien avec un fort taux d’endémisme. Aujourd’hui, elle est plus que jamais menacée. Le trafic d’espèces participe de ces pressions qu’elle subit et les réponses institutionnelles doivent être fermes pour endiguer ce phénomène qui neutralise les efforts de préservation mis en œuvre sur le territoire et qui met en danger cette biodiversité».

Un jugement pédagogique

Si les vendeurs en cause ne sont pas à la tête d’un réseau ni d’un trafic d’importance, ils participent à la mise en danger de ces espèces en ramenant des espèces endémiques et en les revendant à des acheteurs ne disposant pas d’autorisations. Quant aux détenteurs d’espèces sans autorisation, ce jugement rappelle que la détention d’espèces protégées est soumise à condition et que certains animaux sauvages présentent des risques nécessitant une formation adaptée.

En conséquence, les condamnés écopent de peines de prisons avec sursis, allant de 3 à 8 mois pour les principaux accusés, ainsi que de plusieurs peines d’amendes. Le préjudice de FNE, Guyane Nature Environnement (GNE) et Alsace Nature (AN) est quant à lui reconnu, les condamnés devant leur verser des sommes allant de 200 à 500 euros. Le principal accusé, qui revendait les espèces protégées, voit son passeport être retenu.

Pour François Zind, avocat d’Alsace Nature :

“Une telle condamnation participe au travail nécessaire de dissuasion que nous ne pouvons que saluer. La passion des animaux ne doit pas passer par sa marchandisation, sa sortie du milieu naturel et le risque non contrôlé de perturbations des écosystèmes alsaciens.”

Pour Pia Savart, juriste de France Nature Environnement :

“Cette affaire est symptomatique des atteintes portées à la biodiversité : si les prévenus ne conscientisaient pas l’impact de leurs prélèvements, ils contribuent pourtant à un trafic d’ampleur. Ce jugement a une vertu pédagogique : il rappelle que toutes les atteintes portées aux espèces protégées font peser de graves pressions sur la biodiversité et doivent être sanctionnées de façon juste et systématique.”

Si le jugement est globalement satisfaisant, on regrettera toutefois, pour le principal prévenu, qu’à la peine de sursis ne soit pas associée une peine d’amende qui se serait mesurée à la hauteur des bénéfices réalisé par le condamné estimés à plusieurs milliers d’euros.

Article de France Nature Environnement

mercredi 25 Sep 2024 | A la une, Aménagement du territoire, GL EMS, Groupes Locaux, Réseaux Thématiques, Transports

Le 17 décembre 2021, le Conseil de l’Eurométropole a approuvé le projet de création d’une nouvelle liaison tramway pour la desserte des communes Nord (Schiltigheim-Bischheim) par l’avenue du Général De Gaulle et la réalisation d’une liaison tramway gare centrale-institutions européennes passant par la place de la République et l’avenue des Vosges.

Une enquête publique a été ouverte qui se déroule entre le 9 septembre et le 18 octobre 2024, permettant aux citoyens d’exprimer leur avis sur ce projet.

Alsace Nature a rejoint le Collectif CAP Tram Nord (collectif de 27 associations favorables au projet) dès le mois de mai 2024 afin d’apporter son soutien à ce projet d’avenir pour l’Eurométropole de Strasbourg. Une forte mobilisation contre le projet s’étant manifestée, il apparaît nécessaire de faire entendre notre voix afin de permettre que ce dernier se réalise aussi rapidement que possible.

Voir la contribution d’Alsace Nature à l’enquête publique

La position d’Alsace Nature sur le projet

Alsace Nature soutient les objectifs majeurs du projet : adapter le nord de l’agglomération aux incidences du changement climatique et lutter contre la pollution atmosphérique et sonore. Ce projet va dessiner la ville de demain un peu à l’image de l’arrivée du tram dans l’agglomération dans les années 80.

-

Réduire la place de la voiture en ville

Après des années « tout voiture », il devient vital de repenser le rapport à la mobilité et de reprendre la place qu’occupe la voiture dans la ville.

La baisse du trafic automobile est un impératif pour agir sur les émissions de CO2 et de particules fines. De plus, l’empreinte de la voiture sur l’espace urbain conduit non seulement à l’artificialisation accrue des sols, mais aussi à l’impossibilité de végétaliser la ville pour lutter contre le changement climatique.

Pour réduire la place de la voiture dans les mobilités de demain, il est indispensable de soutenir et développer l’usage des transports en commun (train, tram et bus) et des modes actifs, vélo et marche à pied.

Le projet actuel du « Tram Nord » s’inscrit dans la perspective plus globale de développement du Réseau Express Métropolitain Européen (REME) visant à massifier l’offre de trains et de cars express. Il favorise en effet la liaison entre la gare de Strasbourg, le nord de l’agglomération et le secteur des institutions européennes comme du campus universitaire.

Le projet développe un nouvel axe vers le nord jusqu’à Bischheim pour desservir 46.000 nouveaux habitants grâce à 5 km de voies nouvelles et 9 nouvelles stations, complétant l’offre de transport en commun actuelle du tram B qui ne couvrait pas la partie ouest de Schiltigheim.

Le projet permet de desserrer le nœud de la place de l’Homme de Fer en évitant le transit par le Centre-Ville, permettant ainsi le développement futur du réseau et l’augmentation de sa fréquentation.

5,4 km d’itinéraire cyclable sont créés au moyen de pistes séparées de la chaussée donc sécurisées. Les cyclistes pourront relier Strasbourg à Schiltigheim par la place de Haguenau grâce à une voie bidirectionnelle. Ils pourront de la même manière circuler en toute sécurité à Schiltigheim, sur l’axe central de la route du Général de Gaulle, ainsi que de la route de Bischwiller. Ces aménagements favoriseront l’usage du vélo.

il sera possible de rejoindre Schiltigheim à pied dans des conditions agréables, la circulation routière étant supprimée sur toute la partie Est de la place de Haguenau. Les voies piétonnes seront élargies sur des axes actuellement inadaptés aux piétons, tels que l’avenue des Vosges, la route de Bischwiller ou encore le boulevard Wilson.

-

Donner toute sa place de la nature en ville

Le projet actuel répond à l’impératif d’adaptation de l’urbanisme aux enjeux climatiques et environnementaux grâce au développement de la végétalisation et notamment de la surface arborée, la diminution des surfaces artificialisées, l’amélioration de l’infiltration des eaux de pluie, permettant de lutter contre les îlots de chaleur. Il contribue aussi à rétablir des continuités écologiques en favorisant la trame verte et en soutenant ainsi la biodiversité en milieu urbain.

- Création d’un parc urbain de 16 ha place de Haguenau. La suppression des bretelles d’autoroute situées à l’Est de la place ainsi que du grand viaduc permettent d’étendre le parc de Haguenau actuel en direction de Schiltigheim. Situé au cœur de la ceinture verte, ce parc urbain constituera un poumon vert permettant d’améliorer la qualité de l’air dans une zone faisant partie des plus polluées de l’agglomération. Il offrira aux habitants une zone de détente et de promenade appréciable et permettra de soutenir la biodiversité en ville.

- Transformation d’axes routiers majeurs actuels en coulées vertes. La piétonisation de la partie sud de la route de Bischwiller et les aménagements de l’avenue des Vosges devrait réduire les émissions globales de polluants liées à la circulation routière de 18% d’ici 2027. La végétalisation de ces axes favorisera le rétablissement de continuités écologiques en milieu urbain.

- Plantation de 600 arbres supplémentaires et végétalisation de 60% de la plateforme tram

- Lutte contre les îlots de chaleur. Le projet doit réduire de 2,6°C en moyenne la température au sol sur l’emprise du projet, allant sur certains tronçons urbains comme l’avenue des Vosges jusqu’à -6 °C, ou -4.8 °C sur la Place de Haguenau

- Amélioration de l’infiltration des eaux pluviales. La désimperméabilisation de 12 % de la surface totale du projet permettra de gagner une surface perméable supplémentaire de plus de 4,5 ha.

Où trouver le dossier d’enquête et de présentation du projet ?

en ligne sur le site : https://www.registre-enquete-publique-tram-nord.fr/documents?box=5583

Comment donner son avis ?

- Par courrier à l’adresse : Centre Administratif de Strasbourg – direction des mobilités – A l’attention de la commission d’enquête Tram Nord – Parc de l’Etoile – 67076 STRASBOURG

- Sur les registres d’enquêtes dans les mairies de Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim

Pour que votre avis soit pris en considération, il est déterminant de l’argumenter et de le rédiger de manière personnalisée. Vous pouvez pour cela retenir les arguments qui vous paraissent les plus pertinents parmi ceux énoncés ci-dessus.

A quoi sert l’enquête publique ?

> La commission d’enquête fera la synthèse de toutes les contributions dans un rapport argumenté rendu public.

> Elle donnera un avis (favorable/défavorable/avec réserves).

> La collectivité doit en tenir compte avant de prendre la décision d’engager le projet.

Voir la contribution d’Alsace Nature à l’enquête publique

Et après ?

- Février 2025 : Objectif d’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique.

- 1er trimestre 2025 : Début des travaux

- Fin 2027 : Fin des travaux

vendredi 6 Sep 2024 | GL Florival, Groupes Locaux

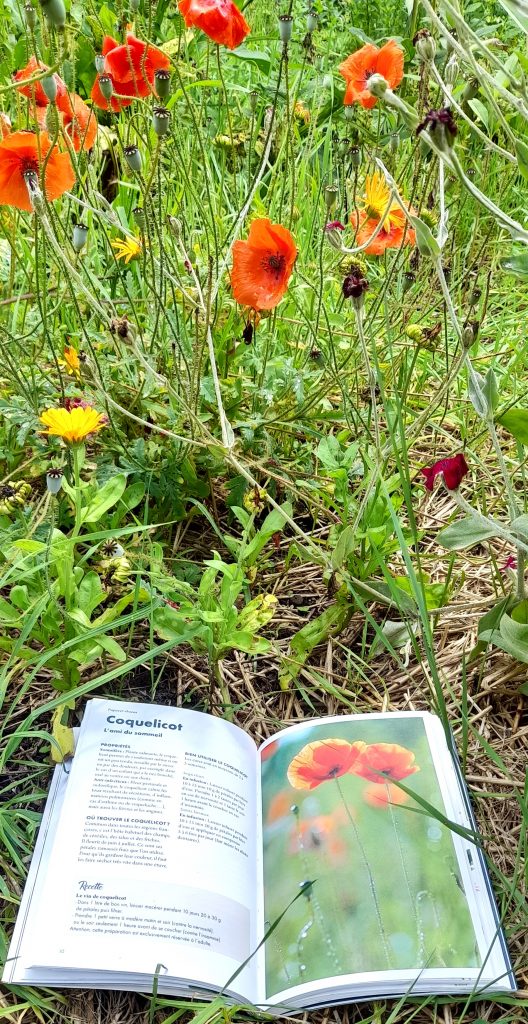

Entre mi-juin et mi-août, plusieurs bénévoles du groupe local Florival ont assuré quatre permanences de deux heures au Jardin Médiéval de Murbach, en marge de l’ancienne abbaye.

Ces interventions thématiques ont permis d’accompagner les visiteurs autour des vertus médicinales et aromatiques des différentes plantes, mais aussi de leurs propriétés culinaires. Des balades contées ont été conduites, mêlant histoire locale, mythes et légendes ainsi que biodiversité. Un atelier Photographie a été proposé aux adultes alors que les enfants étaient invités à représenter leurs observations par le dessin. Des livres ont été mis à la disposition du public.

Plus de 200 personnes ont ainsi été rencontrées en toute convivialité, dont de nombreux touristes.

cliquer sur les photos pour agrandir

![[Mobilisation] 12 nov. 2024 : NON à la ZAC Daweid !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/11/Non-a-la-ZAC-Daweid.jpg)

![[Pétition] La redevance poids lourds “R-Pass” : une mesure de justice écologique, sociale et solidaire](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/10/poids-lourd-FreePick-2-1080x673.jpg)

![[Mobilisation] Participez au débat public sur le projet de technocentre à Fessenheim](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/10/technocentre_capture-decran-debat-public.png)

![[Communiqué de FNE] L’Europe affaiblit la protection du loup : un coup dur pour la science et la biodiversité](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2017/12/loup-gris-1.jpg)

![[Communiqué de FNE] Un trafic d’espèces protégées entre l’outre-mer et l’Alsace démantelé](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2024/09/ceratogyrus-darlingi-tarantula-closeup-ceratogyrus-darlingi-tarantula-front-view-insect-closup-1920px-1080x675.jpg)