![[Revue de presse] Grand Hamster : plus de terriers mais une hausse artificielle](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2022/06/Grand-hamster-bruno-Ulrich-1080x675.jpg)

lundi 12 Sep 2022 | Nature, Presse, Réseaux Thématiques, Revue de presse

Les chiffres des comptages des terriers de grands hamsters réalisés au printemps dernier ont été publiés fin août 2022. D’après l’Office Français de la Biodiversité, 960 terriers ont été identifiés, contre 488 l’année dernière, sur 24 communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Même si ce résultat est jugé encourageant par les services de l’Etat, cela montre aussi que les effectifs de cricetus cricetus « restent encore fragiles et en deçà du seuil de viabilité ». Les associations de protection de la nature estiment également que leur habitat ne devrait pas être limité à quelques îlots protégés mais qu’ils puissent vivre sur tout leur territoire historique et s’approcher au maximum de leur fonctionnement naturel.

Le grand hamster d’Alsace (ou Hamster d’Europe) fait partie des espèces menacées d’extinction, une bonne partie de la population actuelle est liée aux lâchers pratiqués depuis quelques années.

L’aire de répartition de l’espèce est en baisse de 94 % en France – où l’espèce se limite désormais à l’Alsace – et de plus de 75 % en Europe de l’Est, notamment en Ukraine et en Russie. Si rien n’est fait, le hamster d’Europe disparaîtra d’ici trois décennies, selon l’UICN.

Maurice Wintz, administrateur d’Alsace nature, avait participé aux négociations avec l’Etat lors des premiers plans d’action, dans le cadre du plan national hamster. Il rappelle que « Cette espèce vit naturellement dans les steppes, mais chez nous elle est inféodée à l’activité humaine et agricole en particulier. » Or, depuis les années 1960, les populations de Grand Hamster n’ont cessé de diminuer, jusqu’à atteindre un seuil critique pour la survie de l’espèce. « Si on veut préserver l’espèce, il faut planter de la luzerne, du blé, de l’orge, des oignons, de la betterave (les agriculteurs sont soutenus financièrement pour cela) dans des zones où les terres sont en loess, soit idéales pour creuser des terriers. »

« Leur survie dépend du biotope » explique Maurice Wintz, « on sait que plus les parcelles sont petites, avec des cultures variées, mieux ils arrivent à se reproduire. Mais quand les parcelles agricoles sont grandes et couvertes de monocultures, ils n’arrivent pas à se maintenir tous seuls. Et quand le système agricole et les politiques d’urbanisme défavorables se conjuguent, en grignotant des terres qui constituent l’habitat des hamsters, les populations sont en régression.

Le Grand Hamster est protégé par la directive européenne Habitats-Faune-Flore de 1992. L’Etat français avait été plusieurs fois rappelé à l’ordre par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui avait condamné la France pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour protéger le grand hamster d’Alsace, un des mammifères les plus menacés d’Europe.

C’est pourquoi, l’Etat a lancé un plan national d’actions (PNA) en faveur du Grand Hamster, piloté par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) avec plusieurs partenaires institutionnels et associatifs. Les lâchers effectués régulièrement font partie de ce plan d’actions. Au total, 404 individus ont ainsi été relâchés cette année dans le cadre du PNA, selon des données fournies par la Dréal Grand Est. 180 avaient été relâchés par Vinci Autoroutes dans le cadre des mesures « compensatoires » liées à la construction du Grand Contournement Ouest de Strasbourg.

« Ces bons chiffres viennent de ces lâchers de plus en plus importants », tempère Stéphane Giraud, directeur de l’association Alsace Nature, qui dénonce une hausse « artificielle des effectifs ». « Quand on est obligé de protéger des prédateurs les lâchers de grands hamsters par des clôtures, ou de laisser pourrir du blé sur pied pour qu’ils se nourrissent, ce n’est plus vraiment une espèce sauvage ».

Selon l’OFB L’aire de répartition du Grand Hamster est aujourd’hui circonscrite à 2800 hectares, répartis sur 39 communes des deux départements alsaciens.

En Alsace, les naturalistes regrettent que l’Etat n’ouvre pas la protection du grand hamster à tout le territoire. A leur avis, il faudrait qu’il soit toléré au-delà des communes actuelles.

Atteindre les 1500 individus permettrait à la France de répondre à l’objectif imposé par l’Europe. 1500 étant le nombre estimé nécessaire à la survie de l’espèce. « Mais » précise le directeur d’Alsace Nature, Stéphane Giraud, « il faudrait que les 1500 individus vivent dans une même zone, en interaction entre eux, et non pas séparés comme actuellement en trois sous-populations, qui ne sont pas connectées entre elles. Cela montre toute l’ampleur du travail qui reste à mener. »

Maurice Wintz, pose la question : »Est-ce qu’on fait en sorte que les hamsters soient en mesure de se reproduire naturellement ou est-ce qu’on se limite aux lâchers ? »

L’idéal serait que les hamsters puissent vivre sur tout leur territoire historique et s’approcher au maximum de leur fonctionnement naturel. Engager des mesures favorables sur un territoire plus vaste constituerait une dynamique positive pour la biodiversité, favorable également aux autres espèces. Le Grand Hamster est en effet une espèce dite « parapluie » : sa bonne ou mauvaise santé reflète la situation des autres espèces évoluant dans le même habitat naturel.

REVUE DE PRESSE

mardi 6 Sep 2022 | A la une, Communiqués de presse, Déchets, Eau et zones humides, GL M2A, Groupes Locaux, Nappe phréatique, Pollutions et santé, Presse, Réseaux Thématiques, Risques industriels

[communiqué du collectif Destocamine]

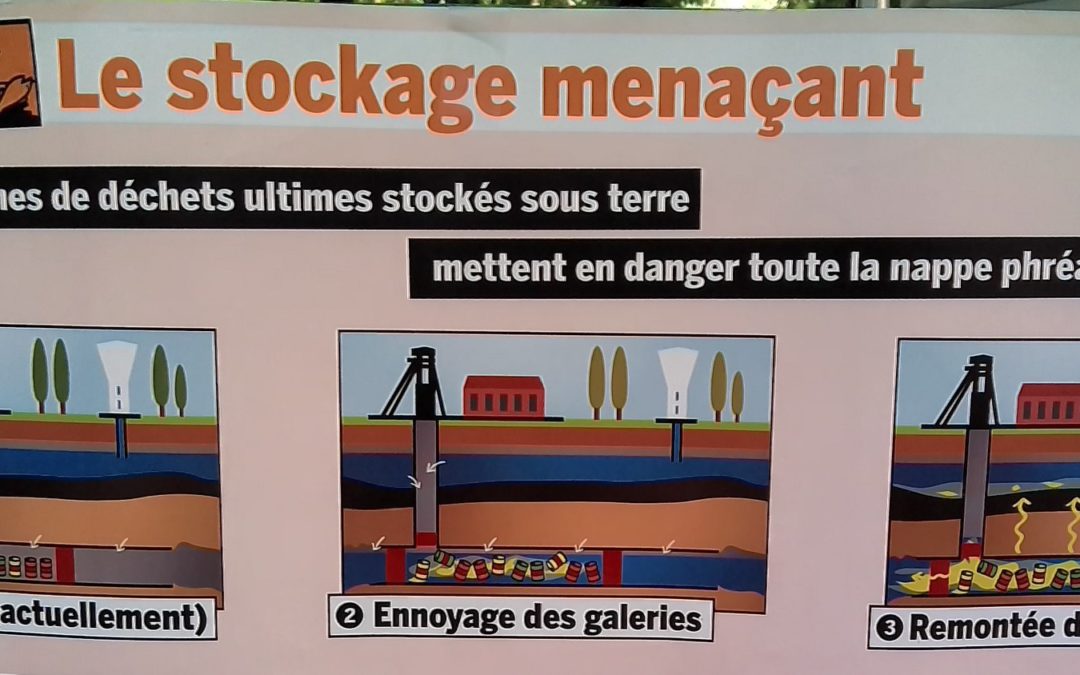

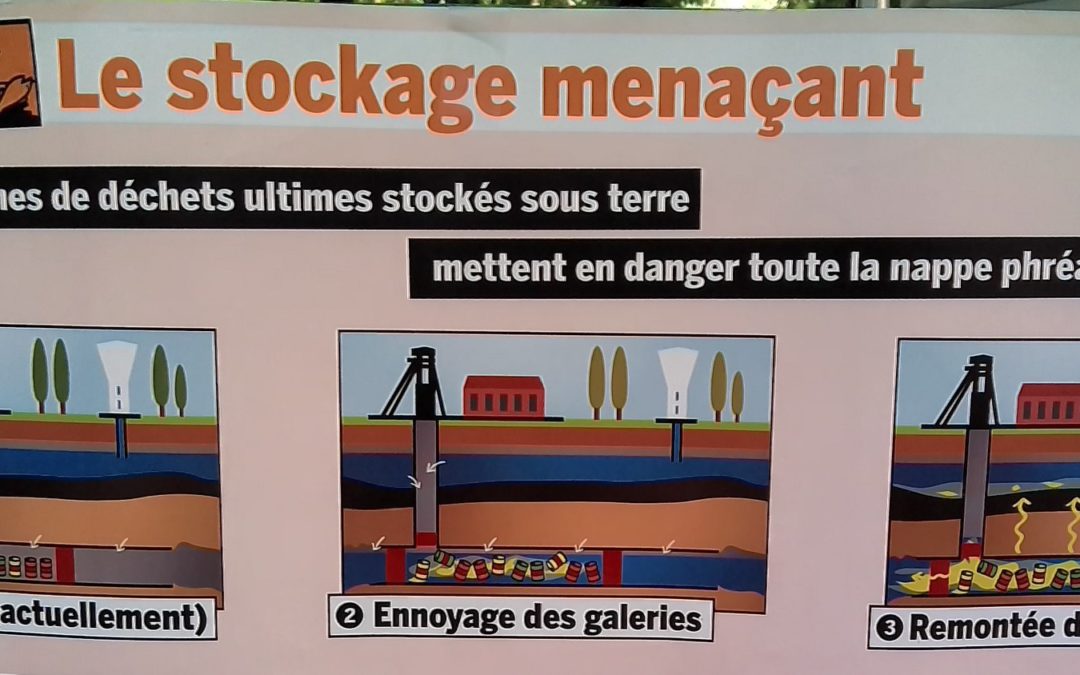

Stocamine : 10 septembre 2002 – 10 septembre 2022, 20 ans de perdus !

Le collectif Destocamine organise un rassemblement public devant le site le 10 septembre 2022 pour déplorer les 20 années d’inactivité de l’État face aux risques de pollution de la nappe phréatique d’Alsace

Il y a 20 aujourd’hui se déclarait « l’improbable » incendie qui allait interrompre les opérations de stockage engagés jusqu’alors sur l’unique site en France de stockage de déchets industriels dangereux classe 0.

« Stocamine le site idéal pour le stockage de vos déchets ultimes… » titrait une brochure de présentation du projet dans les années 90. Entre frustration pour des mineurs crédules et soulagement pour les actionnaires de Stocamine, cet incendie aura révélé la faillite économique et la gestion peu scrupuleuse de l’entreprise.

20 ans après, que reste-t-il de ce fleuron de la technocratie française en matière de gestion des déchets ?

– Des dizaines de millions d’euros d’argent public gaspillés dans l’entretien de la mine, une véritable gabegie financière en études et expertises diverses et variées.

– Une confiance définitivement perdue envers l’Etat qui promettait pourtant la réversibilité du stockage et le retrait de tous les déchets en casd’incident grave.

– 42000 tonnes de déchets chimiques dangereux abandonnés à 600 m sous la plus grande nappe phréatique d’Europe, une menace permanente, une bombe à retardement laissée en héritage aux générations futures.

Pourtant l’état alarmant de notre planète exige plus de raison de la part de nos dirigeants.

Ces situations catastrophiques que l’on croyait exceptionnelles deviennent petit à petit la norme. Elles font dorénavant partie de notre quotidien.

Ainsi donc l’eau, ressource vitale que nous pensions abondante dans notre région avec une nappe phréatique de quelques 35 milliards de m3, est en train de devenir une ressource rare et précieuse. Est-il concevable de continuer aujourd’hui à empoisonner cet élément indispensable à la vie ? C’est pourtant ce que fait le gouvernement qui persiste depuis l’incendie du 10 septembre 2002, en dépit d’un élémentaire bon sens. Enfouir définitivement 42000 tonnes de déchets toxiques sur le site de STOCAMINE est une menace permanente sur la qualité de notre eau.

Répétons-le, l’enfouissement des déchets au fond d’une mine est la pire des solutions au problème des déchets produits par nos sociétés dites avancées.

La préservation de notre eau est plus que jamais une impérieuse et vitale nécessité !

La solution existe avec le déstockage des 42000 tonnes de déchets toxiques !

Pour le collectif Déstocamine Yann FLORY Porte-parole

Collectif Destocamine : tel. 06 87 16 37 86 collectif.destocamine@gmail.com – https://www.destocamine.fr/

jeudi 1 Sep 2022 | A la une, Nature

Dans un ouvrage militant et savant (il s’agit d’une deuxième édition mise à jour), Thomas Pfeiffer nous propose un voyage dans le temps et le présent avec le loup en Alsace. En quatre parties, agrémentées de deux cahiers photos, on y apprend beaucoup de choses, sur la biologie du loup, mais surtout sur les rapports que nous humains entretenons avec cet animal fascinant à bien des égards.

Les parties historiques rendent compte avec force détails, quelques fois de manière un peu confuse, de la longue guerre que les humains ont livrée au loup jusqu’à son extermination complète en France en en Alsace. On constate que si des loups enragés ont pu causer des ennuis sérieux dans certains cas, les campagnes de destruction systématiques ont plutôt servi des motifs idéologiques (le loup « diabolisé » comme les sorcières ou les juifs), économiques (les primes au loup constituent des subsides non négligeables dans les campagnes) ou de domination sociale (le loup bouc émissaire pour détourner l’attention des populations). L’auteur suggère avec finesse que si le loup était aussi dangereux qu’on le prétend, les captures et destructions n’auraient pu être aussi aisées, y compris quelquefois par des enfants !

Un inventaire des toponymes et des contes et légendes complète l’examen des traces culturelles laissées par le loup en Alsace… jusqu’à son retour dans notre réalité actuelle. A propos du retour spontané du loup en France et en Alsace, Thomas Pfeiffer pose la question de ce que le loup révèle de notre rapport à la nature dans un contexte de maîtrise et de domination. Dans son plaidoyer pour une cohabitation pacifique entre humains et loups, il propose de s’appuyer sur le retour du loup pour réviser nos politiques agricoles et forestières, plutôt que d’en faire un bouc émissaire facile et de ne rien changer à un modèle de toute façon à bout de souffle.

En bref, voici un ouvrage fort intéressant, documenté et engagé, que liront avec intérêt les naturalistes et amis de la nature, mais aussi tous les acteurs qui ont en charge la gestion des espaces ruraux.

Pfeiffer, Thomas, 2021, Le retour du loup en Alsace, Ed. La Nuée Bleue, Strasbourg 227 pages

jeudi 25 Août 2022 | Aménagement du territoire, Eau et zones humides, GL Colmar et environs, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques, Rhin et Milieux alluviaux

Alsace Nature organisait le 7 août dernier, une sortie à vélo pour alerter sur le projet de déclassement de la liste des Espaces Naturels Sensibles d’un tronçon du canal du Rhône au Rhin entre Kunheim- Neuf Brisach, en vue de l’ouvrir à la navigation de plaisance.

Le tronçon de 6 km du Canal du Rhône au Rhin entre Kunheim et Neuf-Brisach est classé Espace Naturel Sensible (ENS).

L’ ouvrir à la navigation de plaisance et le déclasser serait une grave erreur.

Il nous a suffi de faire une sortie à vélo avec un groupe de citoyens suffisamment nombreux pour être représentatif (un peloton de 35 cyclistes) , avec des avis d’experts (ornithologue , élus politiques locaux) le long de ce canal pour diagnostiquer la haute valeur écologique de cet espace.

Il nous a suffi de faire une sortie à vélo avec un groupe de citoyens suffisamment nombreux pour être représentatif (un peloton de 35 cyclistes) , avec des avis d’experts (ornithologue , élus politiques locaux) le long de ce canal pour diagnostiquer la haute valeur écologique de cet espace.

Celui-ci n’est pas isolé, il constitue également un Corridor qui permet la migration de la faune et de la flore (identifié comme le C194 par le SRCE=Schéma Régional de Cohérence Ecologique), coincé entre les espaces voués à l’agriculture intensive si pauvres en biodiversité.

Le Haut -Rhin peut s’enorgueillir de ses 1900 ha d’ Espaces Naturels Sensibles (ENS). Nous rappelons aux lecteurs que ces achats de foncier ont pu être réalisés grâce à la Taxe d’aménagement. Rajoutons surtout que 1900 ha c’est 0,34% de la surface du Haut-Rhin, rassemblés en plus de 30 ans, autant dire un minuscule confetti ! Mais de grande valeur écologique !

Haute valeur écologique par la quiétude, malgré la piste cyclable sur son chemin de halage, par la richesse et la diversité de sa ripisylve. Les grands arbres centenaires comme les marronniers, érables, platanes s’associent aux saules, roselières, jusqu’à couvrir le courant d’eau procurant un habitat favorable à de multiples espèces possibles. Nous témoignons avoir vu par cette brève visite : héron, martin pêcheur, loriots, pics verts,tourterelle des bois, gobe mouche gris, poule d’eau…

Ouvrir à la navigation reviendrait à détruire ce que la nature a mis du temps à recréer le long de ce canal si artificiel à ses origines.

Ancienne écluse-canal RR

Il faudrait refaire 4 écluses, curer, artificialiser les berges et les déboiser, rehausser une passerelle, assurer un débit d’eau suffisant afin de remonter le tirant d’eau nécessaire au passage des « péniches hôtels ou restaurants » providentielles.

Ces plaisanciers arriveront dans une impasse nommée Neuf-Brisach, quoique l’association locale caresse publiquement le rêve de l’ouverture du canal jusqu’ à Mulhouse.

Port au charbon

Il faudrait bétonner les rives du Port à charbon pour y accrocher les 120 anneaux projetés.

Neuf-Brisach : le port aux 100 anneaux tandis que Strasbourg, cité européenne à l’intérêt touristique majeur se contente de 110 et Colmar de 58 !?

On nous fait miroiter une croissance du trafic de 1200 passages à 4000, dans l’hypothèse pessimiste, à plus de 7000 pour les optimistes et faire passer la pilule .

Le coût ? 14 ? 14 quoi ? Le document technique omet d’écrire « millions d’€ » . (D’autres erreurs repérées certes mineures, parsèment le dossier technique du projet, à se demander si on veut vraiment qu’on ne fasse pas confiance aux chiffres avancés).

Nous pensons que ces 14 millions d’euros seraient plus utiles et rendraient un service plus important par la création de pistes cyclables de qualité et agréables à l’ombre d’arbres, protégées du vent par des haies, par exemple entre Colmar et Vieux Brisach, à l’occasion de la restauration de la voie de chemin de fer Colmar-Vieux Brisach ou par la création de Corridors fonctionnels de la Trame Verte (qui sont trop délaissés ). Et ses solutions fondées sur la nature, face aux défis que devons relever, sont hautement plus évaluables.

Notre boucle de visite à vélo nous a mené Place d’Armes à Neuf-Brisach, puis au port de Neuf-Brisach, à l’entrée du Canal de Neuf-Brisach (écluse de Volgelsheim). L’eau prélevée sur le Rhin permet, en transitant par le canal de Colmar, d’alimenter l’Ill en étiage et d’assurer la dilution du rejet de la station d’épuration de Colmar et ainsi atteindre les objectifs de qualité.

Alsace Nature ne s’oppose pas à la restauration du tronçon Nord (Friesenheim – bouchon d’Artzenheim) puisque 8 écluses/11 ont déjà été restaurées lors d’un plan précédent en 2008, à condition qu’une évaluation environnementale sérieuse soit conduite et qu’une séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) soit correctement menée.

La halte du canal de Neuf-Brisach pourrait être transformée en port, permettant la visite à Neuf-Brisach à 6 km de là (et non 11 km selon le document technique).

Nous attendons donc l’étude environnementale en cours, qui nous l’espérons, reconnaitra la précieuse valeur écologique de ce canal reconquis par la biodiversité, et découvrira peut-être des espèces protégées pour lesquelles on aura la sagesse de ne pas demander de dérogations.

Nous estimons que nulle compensation équivalente de ce lieu ne pourra être trouvée dans le Haut -Rhin.

Dans la démarche ERC c’est Eviter qui s’impose.

Cet Espace Naturel Sensible doit être sanctuarisé et déclaré inviolable !

mercredi 10 Août 2022 | A la une, Déchets, Eau et zones humides, GL M2A, Groupes Locaux, Nappe phréatique, Pollutions et santé, Presse, Réseaux Thématiques, Revue de presse, Risques industriels

Lundi 1er août, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi en procédure de référé suspension, a rejeté la requête soutenue par l’entreprise Mines et Potasse d’Alsace et l’Etat et a, de ce fait, confirmé sa précédente décision de suspension des travaux de confinement des 42 000 tonnes de déchets ultimes stockés par Stocamine.

Par cette décision le tribunal n’a pas retenu les arguments de MDPA, liés notamment à la sécurité du site, mais a repris un des points soulevés par la CeA et les associations CLCV et Alsace Nature :

« Les nouveaux éléments produits par la société MDPA ne permettent pas non plus de caractériser une urgence à poursuivre, dans les plus brefs délais, les travaux de réalisation des barrages de confinement numéros 1 et 2, ni à entamer, dans les mêmes conditions, les travaux relatifs au barrage n° 3. »

Il a ainsi confirmé la décision du 25 mai dernier, prise suite au recours d’Alsace Nature , de la CeA et de CLCV, contre un arrêté du préfet du Haut-Rhin qui demandait à MDPA de réaliser des travaux, présentés comme « préparatoires au confinement ». Les requérants estimaient que ces travaux seraient irréversibles et qu’il était urgent de suspendre toute opération dans les anciennes mines de sel. Leur requête avait d’abord été rejetée en mars 2022, puis, suite aux travaux commencés le 10 mai, le tribunal s’était laissé convaincre, considérant que la préparation des barrières de confinement en béton avaient bien un aspect définitif et irréversible.

Il s’agit d’une défaite de plus pour les MDPA et l’Etat dans ce dossier à rebondissement.

Pour rappel, une enquête pénale est encore en cours pour essayer de déterminer la composition exacte des déchets stockés dans la mine. En mars 2022, le pôle environnement du parquet de Strasbourg a annoncé avoir saisi l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp)

REVUE DE PRESSE

L’Alsace, le 01/08/22, Stocamine : les travaux restent suspendus à Wittelsheim : https://www.lalsace.fr/environnement/2022/08/01/stocamine-les-travaux-restent-suspendus-a-wittelsheim

Rue89 Strasbourg, le 02/08/22 : Stocamine : la justice maintient la suspension des travaux de confinement des 42 000 tonnes de déchets toxiques : https://www.rue89strasbourg.com/stocamine-le-justice-maintient-la-suspension-des-travaux-de-confinement-des-42-000-tonnes-de-dechets-toxiques-242153

Actu.fr , le 02/08/22 : Stocamine : la justice maintient la suspension des travaux à Wittelsheim : https://actu.fr/grand-est/wittelsheim_68375/stocamine-la-justice-maintient-la-suspension-des-travaux-a-wittelsheim_52882295.html

BFMTV Alsace , le 02/08/22 : https://www.bfmtv.com/alsace/replay-emissions/bonsoir-l-alsace/stocamine-la-suspension-des-travaux-validee-par-la-justice_VN-202208020417.html

lundi 1 Août 2022 | Agriculture et Alimentation, Agriculture et nature vivante, Eau et zones humides, Nappe phréatique, Réseaux Thématiques

Dans une note de proposition pour l’évolution de la HVE en janvier 2021, France Nature environnement soulignait que les critères de certification n’offraient pas une solidité suffisante pour permettre de réels impacts sur l’environnement et que la thématique climat n’était pas abordée alors qu’un certain nombre d’indicateurs pertinents pouvaient être proposées sur cet enjeu majeur

Il revient donc de s’interroger sur les réels objectifs de cette certification

Il ne nous parait pas inutile de rappeler les principes de l’agroécologie : l’agroécologie est un rapprochement de l’agronomie et de l’écologie ; elle vise à cultiver et entretenir des agrosystèmes qui s’inspirent des fonctionnalités des écosystèmes naturels. L’objectif principal de l’agroécologie est de lutter contre la dégradation des sols agraires, ou de favoriser la régénération des sols dégradés, pour en augmenter les capacités de production ; mais aussi, de sauvegarder la qualité des eaux et de l’air.

Introduire dans cette certification HVE des items et indicateurs en référence à l’agro écologie ne peut être que positif, mais à condition qu’elle impose des valeurs quantitatives et qualitatifs beaucoup plus ambitieuses. Ce label, en « trompe œil » pour les consommateurs, les riverains des zones agricoles, n’apporte pas la garantie d’une alimentation saine et d’un cadre de vie sans produits phytosanitaires chimiques. Il s’agit là d’un point de désaccord profond avec les valeurs de l’agriculture biologique et de l’agroécologie. Les intérêts économiques que procurent cette certification (réduction d’impôt, subventions, démarche commerciale…) ne devraient être qu’une motivation mineure pour les requérants, l’urgence climatique, l’urgence de préserver des ressources naturelles et notamment l’eau en cette période de grande sécheresse, l’urgence de sauver la biodiversité devraient être le point de mire. Or les exigences présentées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il en revient donc de proposer : soit de modifier les critères et indicateurs de notation, et les rendre plus pertinent, soit de changer d’intitulé de cette certification en proposant : « basse valeur environnementale »

Projet d’arrêté HVE niveau 3

Produits phytosanitaires

Pour obtenir la validation du niveau 3 HVE, l’exploitant agricole pourra sans contrainte poursuivre l’épandage de produits phytosanitaires chimiques, le projet d’arrêté prévoit toutefois quelques nuances pour les CMR 1 (sauf dérogation) et pour les CMR 2, mais les utilisateurs ne seront pas pénalisés pour leur certification. L’utilisation de néonicotinoïdes et de tous CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) qui polluent le sol, l’air et l’eau et nuisent au maintien et au développement de la biodiversité mérite une disqualification et un retrait du label.

Si ce label « Haute valeur environnementale » avait une réelle valeur environnementale, il aurait été avant tout nécessaire d’imposer aux utilisateurs une réduction drastique et un arrêt progressif de l’utilisation de produits chimiques, en présentant un calendrier et des modalités d’engagement pour y parvenir. Des points devraient être validés pour des utilisateurs de produits en biocontrôles. A l’heure où les autorités publiques signent des dérogations pour une utilisation de l’eau qui dépasse les normes de pollutions cumulées notamment aux herbicides (exemple le S-métholachlore), les critères d’acceptabilité de l’utilisation d’herbicides devraient être plus sélectifs et bien plus contraignants, alors que des méthodes de substitution existent. Cette pollution constitue un grand danger pour la santé humaine et les milieux naturelles et aquatiques, elle doit être stoppée. Ce label doit y contribuer.

Alsace Nature s’associe aux demandes de France Nature Environnement que la HVE se fixe pour objectif :

- La diminution de l’emploi des pesticides par des stratégies prophylactiques et agronomiques,

- L’utilisation du biocontrôle,

- L’interdiction des pesticides les plus dangereux avec des phrases de mention danger,

- La surveillance des parcelles pour décider des traitements en fonction des besoins phytosanitaires fait partie des bonnes pratiques et des obligations réglementaires inscrite dans la majorité des Autorisations de Mises sur le Marché (AMM).

Conditions d’application des traitements et la fertilisation des sols

Il conviendrait de décliner beaucoup plus d’indicateurs pour l’utilisation de méthodes et d’outils agricoles alternatifs aux produits chimiques, et plus particulièrement au niveau des grandes cultures. Des techniques existent, des expérimentations montrent leur efficacité, des soutiens financiers sont prévus. Incompréhensible pour notre fédération d’associations environnementales, que ce label HVE n’en fasse pas la promotion et n’encourage pas les agriculteurs à les employer. L’introduction des légumineuses dans la rotation, les cultures intermédiaires ou la couverture des sols devraient être obligatoire. La déclinaison de critères qualitatifs d’analyse des sols et le taux d’humus permettrait de vérifier et de suivre les évolutions culturales des exploitations labélisées. L’absence de telles pratiques et matériels devrait être noté 0 et être éliminatoire.

Gestion de l’irrigation

La notation sur la gestion de l’irrigation doit se faire au regard des pratiques agricoles qui favorisent le maintien d’une couverture des sols et de haies et de bosquets. Des limites de prélèvement de l’eau en période de sécheresse et en étiage doivent être fixées, notamment pour des grandes cultures comme le maïs.

Devant l’urgence climatique, nous sollicitons fortement l’introduction d’un indicateur Climat, avec des ITEM spécifiques qui évalue l’émission des GES et favorise leur diminution.

![[Revue de presse] Grand Hamster : plus de terriers mais une hausse artificielle](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2022/06/Grand-hamster-bruno-Ulrich-1080x675.jpg)