vendredi 21 Mai 2021 | Aménagement du territoire, Energies Climat, Forêt, Groupes Locaux, Nature, Réseaux Thématiques

Notre collectif (constitué de CPLC Strasbourg, Emmaüs Mundo, Alsace Nature et Euroasis) a malheureusement dû reporter le festival climat qui devait se tenir place de l’Université à Strasbourg les 4, 5 et 6 juin. Ce dernier aura finalement lieu le weekend du 1er au 3 octobre 2021.

Néanmoins, et en attendant, un beau programme de conférences est offert à tous et toutes, les jeudi 3, vendredi 4, et samedi 5 juin !

Elles se dérouleront en présence à Ostwald et Schiltigheim le jeudi soir, et à Strasbourg les vendredi et samedi soirs.

Il sera également possible de les suivre en ligne depuis la page Facebook de CPLC Strasbourg : https://www.facebook.com/CPLC.Strasbourg

Vous trouverez, à la suite, le programme de ces trois soirées (à partir de 18h30) et les liens vers les billetteries en ligne correspondantes pour y assister en présence. Vous pouvez également vous inscrire en envoyant un mail à l’adresse cplc.strasbourg@protonmail.com (en précisant la ou les conférences concernée(s), le nombre de places désirées, avec vos noms et numéros de téléphone).

Nous espérons voir du monde dans les salles après ces longs mois d’isolement et d’événements en ligne !

PROGRAMME

JEUDI 3 JUIN, 18h30

- Schiltigheim, Hôtel de ville

VENDREDI 4 JUIN, 18h30

- Strasbourg, Église du Temple neuf

SAMEDI 5 JUIN, 18h30

- Strasbourg, Église du Temple neuf

Enfin, et pour clôturer ce beau programme, nous nous retrouverons le samedi 5 juin, une nouvelle fois à 18h30 Temple Neuf de Strasbourg pour échanger autour de la question énergétique. Cette dernière est essentielle pour comprendre l’enjeu climatique, et sera au cœur de la table-ronde qui réunira Barbara Nicoloso, coordinatrice de l’association Virage Énergie, et Thierry De Larochelambert, enseignant-chercheur en physique-chimie.

>> Inscription : https://www.helloasso.com/associations/cplc-strasbourg/evenements/energies-vertes-sobriete-energetique-d-ou-viendra-le-salut

![[Communiqué de presse] Plan de protection de la nappe d’Alsace](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/11/Capture-d’écran-2019-11-04-à-09.19.36-1080x612.png)

mercredi 5 Mai 2021 | Communiqués de presse, Presse

Suite au Comité de pilotage de suivi du plan de protection de la nappe phréatique d’Alsace du 30 avril 2021, Alsace Nature note avec satisfaction que les autorités ont enfin décidées de s’attaquer aux erreurs du passé, en l’occurrence aux 3 pollutions historiques (sur 447 recensées) du trésor qu’est la nappe phréatique du Rhin supérieur (100 milliards de m3 d’eau dont un tiers se trouve en Alsace).

Cependant n’oublions pas Stocamine où l’Etat est peut-être en train de créer les conditions d’une future pollution historique.

Plusieurs élus (député, sénateur, …) ont demandé qu’une approche globale de suivi de la nappe (conformément d’ailleurs à l’objet du comité) étendant la mission du comité.

En ce sens Alsace Nature a soutenu le Président du SAGE Ill Nappe Rhin (schéma d’aménagement et de gestion des eaux), M. Bernard Gerber, qui a fait remarquer qu’ il était utile de prendre connaissance des informations existantes comme le rapport ERMES.

De plus, Alsace Nature a proposé que dans le processus préparatoire, décisionnaire et de suivi de la nappe, soit élaboré un document de présentation de toutes les substances indésirables connues et probables à ce jour dans la nappe dont les métabolites (origine historique ou actuelle, avec quantification et flux selon intrants et toxicités, etc).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Explicitation et appel à la presse pour ses capacités didactiques à former et informer les lecteurs

Sous nos pieds s’étend la nappe du fossé rhénan 100Millards de m3 dont 1/3 en Alsace alors que nous ne voyons pas ce qui s’y passe, contrairement au réchauffement climatique ou à l’effondrement de la bio-diversité ;

Cependant au lieu de se sentir impuissant (comme certains l’expriment par exemple pour le déboisement de l’Amazonie), pour la nappe phréatique, l’Alsace a la maîtrise de son état et de son évolution pour 1/3 de son volume.

Un sujet d’investigation : quels sont les produits qui entrent et sortent de la nappe et pourquoi ?

Quantification par familles de substances selon les vecteurs et les sources :

- infiltration « pollutions présentes » amenées par l’agriculture, la pluie, l’industrie telle celle de la chimie et des pesticides du 68 , les transports… et « les pollutions historiques » : les décharges et les sols pollués )

- sans oublier la « porosité » entre la nappe et les eaux superficielles (telles le Rhin, l’Ill et autres cours d’eau qui aliment la nappe et parfois même alimentées par la nappe( sources phréatiques )…et par le non sens du pompage en étiage qui se règle par l’action sur les causes )

- injection (eaux pluviales des communes, industries, particuliers…)

- blessures de sa couverture de protection :

- + « décapages » lors d’artificialisations,

- + gravières qui peuvent creuser jusqu’à 60m de profondeur,

- + puits et forages (agriculture, eaux industrielles, eau potable (1/4 des puits sont non potables) de puits de mines, pompes à chaleur ….

et bien sûr ce qui en sort quantitativement par besoin, par forages, puits et sources phréatiques.

Etat et Objectifs et de la nappe : quelques sources d’information – Faire connaitre la situation et ses conséquences et agir !

- APRONA ERMES

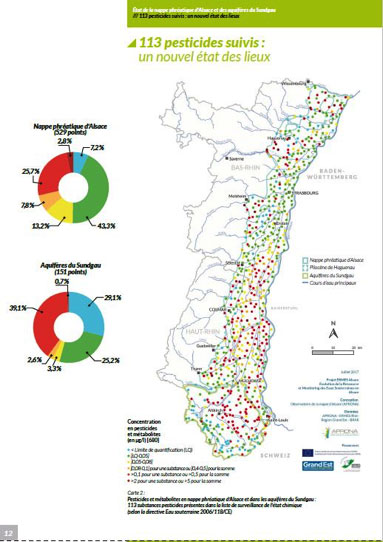

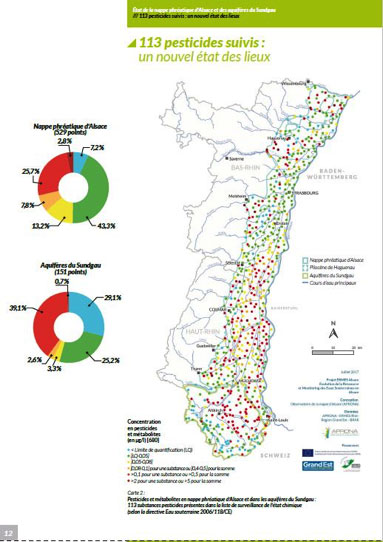

Etat en 2016 : exemple pour une partie des pesticides présents en 2016 113 sur combien en réalité : Conformité seulement par rapport à la Directive Européenne Eau souterraine 2006/118/CE. Qu’en est-il en 2021 et qu’en sera-t-il dans les années futures ?

- DREAL GRAND EST

Qualité des eaux sous-terraines 2016 dépassement sur 25 %Eaux souterraines : Le seuil de potabilité, tous paramètres confondus, est dépassé sur 25% des points mesurés. Les pollutions agricoles, diffuses, constituent la première cause de dégradation de la nappe. La pollution par les phytosanitaires est généralisée. Par ailleurs, il existe des pollutions localisées par des produits spécifiques d’origine industrielle. Celles-ci échappent au suivi général des eaux souterraines et doivent être suivies par les exploitants à travers une autosurveillance.

- SDAGE Rhin-Meuse extraits d’objectifs sur un document en consulationP107/420 « L’objectif de 46% des masses d’eau en bon état écologique à l’horizon 2027 est très ambitieux compte tenu de l’état des cours d’eau actuel avec seulement 27% des masses d’eau en bon ou très bon état »P385/420 Cette nouvelle stratégie définit localement de manière collective des objectifs clairs de reconquête de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau afin d’atteindre l’objectif de bon état chimique de ces ressources en 2027. Toutefois des incertitudes demeurent quant au respect de cette échéance notamment en raison du temps de rémanence des molécules dans le milieu mais également de la méconnaissance de leur mode de migration.

![[Communiqué de presse] VLIO : une mauvaise réponse à un problème réel](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/04/Capture-VLIO-DNA2018.png)

lundi 3 Mai 2021 | Communiqués de presse, GL EMS, Presse, Transports

Dans le cadre du débat en cours autour du projet de VLIO, Alsace Nature souhaite faire part des observations suivantes.

Un projet daté et inadapté au nouveau contexte

Le projet de VLIO se présente comme une réponse unique à un questionnement complexe et évolutif. Personne ne nie qu’il y ait un problème de saturation de certains axes de circulation pendant des périodes limitées, et de nuisances pour les riverains, ni que des solutions doivent être trouvées. Mais avant de s’engager dans une réponse ancienne, il s’agirait d’objectiver et de comprendre les besoins et pratiques réelles en termes de mobilités ainsi que leurs enjeux afin de pouvoir concevoir des réponses adaptées et inscrites dans un contexte en évolution.

Tout d’abord, les études justifiant le projet ont été faites dans un contexte hors GCO : par conséquent les prévisions de trafic prises en compte dans les études initiales méritent aujourd’hui d’être réinterrogées.

Par ailleurs, et plus important, divers dossiers de mobilité alternative sont annoncés :

- le tram vers l’ouest qui va améliorer les capacités de desserte de l’ouest de l’EMS.

- le transport en site propre ouest (TSPO) qui vise à proposer une alternative à l’usage de la voiture individuelle.

- le développement du transport à la demande (TAD) qui est en cours développement.

- la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE).

Enfin, la crise sanitaire a été l’occasion de développer massivement l’usage du télétravail. La pérennisation de ce fonctionnement télétravail permettra de réduire la mobilité et donc la congestion et les émissions de CO2 (Etude ADEME de juin 2020).

La question n’est pas simplement d’absorber le trafic en créant une nouvelle route car il est apparu à de nombreuses reprises, et notamment dans les zones denses, qu’une nouvelle route générait aussi un nouveau trafic. Alors que l’amélioration significative de l’offre en transports « doux » favorise le transfert vers ces modes.

Ainsi, dans une logique purement routière, la VLIO pose un certain nombre de questions :

- elle sera un barreau reliant le nord au sud de l’agglomération strasbourgeoise (Schiltigheim – Illkirch par exemple), rôle que tient la partie urbaine de l’A35. Plutôt que de simplement répartir le trafic existant localement, elle risquerait d’attirer un trafic nouveau lié à l’aménagement de l’A35.

- comme le GCO n’assurera pas ce barreau nord-sud (péage, détour), la VLIO risquerait aussi de tenter un certain nombre d’usagers qui voudront éviter le péage.

En résumé, sur la VLIO, comme d’ailleurs sur la partie urbaine de l’A35, la régulation du trafic se fera par la saturation – et du coup la VLIO remplira mal son rôle de désengorgement des rues principales des villages de la deuxième couronne, ce qui montre bien l’incohérence des logiques purement routières.

L’enjeu pour Alsace Nature est donc, sur la base d’une connaissance fine des motifs et circuits de déplacement sur le secteur concerné, de développer significativement les offres alternatives à la voiture, dont notamment les plans de déplacements dans les entreprises, les voies cyclables et leurs accessoires, le covoiturage….

Un impact trop important sur les milieux naturels

Le tracé prévisionnel impacterait de nombreuses zones humides voire inondables classées ainsi que le Ried de la Bruche dans sa partie basse.

La route passerait à proximité directe d’un des méandres les plus actifs de la Bruche (Korngrutt) et à moins de 300 m d’un site du Conservatoire des Sites Alsaciens : le Brischaltarm (ancien bras mort de la rivière encore en eau et véritable refuge pour la faune aquatique).

Par ailleurs, le tracé impacterait les espaces forestiers et les prairies mésohygrophiles remarquables entre Eckbolsheim et Wolfisheim habitat d’espèces animales et végétales remarquables (Agrion de Mercure, Couleuvre helvétique, Lézard des murailles, Pulicaire vulgaire, Cerfeuil bulbeux, Isnardie des marais, Léersie faux riz, Erysimum fausse giroflée, Pesse d’eau…).

A l’heure où de plus en plus de communes de l’EMS se lancent dans la reconquête des corridors écologiques, il serait pour le moins paradoxal de prévoir un projet qui mettrait ainsi à mal des éléments de trame verte et bleue encore existants.

![[Communiqué de presse] Alsace Nature demande une autre PAC !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/04/VueDuCiel-Maïs-2.jpg)

jeudi 29 Avr 2021 | Communiqués de presse, Presse

Alsace Nature veut une autre Politique Agricole Commune (PAC) que celle qui est appliquée aujourd’hui, et une autre PAC que celle que défend le syndicat FNSEA qui annonce la convergence de ses tracteurs vers Strasbourg pour manifester le 30 avril. La FNSEA défend la prédominance du maïs en Alsace alors que la nouvelle PAC, en exigeant plus de diversité, pourrait bousculer cette filière qui règne sur les paysages alsaciens.

En effet, les derniers arbitrages sur les outils de la PAC sont en cours, en particulier sur les règles de la conditionnalité qui s’imposent pour toutes les aides à tous les hectares, ou les ecoschemes qui apportent un complément d’aides à l’hectare pour des prestations volontaires supplémentaires. Il aurait fallu lier les aides au nombre d’actifs plutôt qu’au nombre d’hectares ; cela aurait pu mettre fin à toute discrimination des petites exploitations.

Quant au maïs, c’était la PAC qui au siècle dernier avait incité à retourner les prairies pour introniser cette culture. Il est normal que la PAC évolue et s’adapte, au vu des leçons du passé, des savoirs du présent et des besoins du futur. Le changement climatique, la dégradation des sols, l’effondrement de la biodiversité, la pollution par les pesticides, ne peuvent pas attendre. Ni les lois du marché, ni le lobbying ni le clientélisme ne peuvent orienter l’agriculture vers des modes de production durables et sains. La PAC doit changer la donne, c’est le moment.

Les bonnes règles agronomiques sont effectivement la rotation des cultures, donc incontestablement un peu moins de maïs, et la couverture des sols. Le point clé c’est positivement l’introduction de légumineuses plus que la stigmatisation du maïs, c’est la diversification des filières avec une bonne place à donner au soja qui est viable en Alsace, la reconquête des prairies riches en fleurs, des zones humides et autres lieux de biodiversité, la plantation d’arbres et de haies, et la réduction des cheptels en appliquant le principe du « Moins et Mieux » à l’élevage. Il est insoutenable de continuer à consacrer plus de 60 % des céréales utilisées en Europe à l’alimentation animale. La conversion vers l’agriculture biologique permet de sortir des pesticides et de sortir de la pollution de l’air et de l’eau par les excédents d’azote, l’agriculture biologique étant beaucoup plus économe que le système conventionnel.

Il faut aussi sortir d’une PAC qui maintient des revenus agricoles insuffisants et instables en permettant (et en finançant indirectement !) la pression exercée par la guerre des prix irresponsable des distributeurs et des marchés mondiaux. Où va l’argent de la PAC ?

Chez des fournisseurs à l’amont, pour être « compétitifs » grâce à des économies d’échelle, et ensuite les gains de productivité sont absorbés par l’aval ! Il faudra au contraire garantir les biens communs et le bien-être collectif y compris celui des animaux d’élevage. Plutôt que de brader à prix cassés les produits agricoles dont la viande, le lait et les œufs qui sont en surproduction par rapport aux besoins nutritionnels humains, il vaudrait beaucoup mieux soutenir les ménages en difficulté et assurer de cette manière l’accès à une nourriture saine pour tous. Ce serait une des vocations de la PAC, au moyen (entre autre) des Plans Alimentaires Territoriaux (PAT).

![[Pétition] Non à la libération des matériaux contaminés dans le domaine public !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/04/criirad-2.png)

mardi 27 Avr 2021 | Energies Climat, Nucléaire, Pollutions et santé, Réseaux Thématiques, Risques industriels

Communication de la CRIIRAD

DÉCHETS RADIOACTIFS

Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore !

Ne laissons pas les matériaux contaminés sortir des circuits contrôlés

Le gouvernement s’apprête à modifier la réglementation (cf. projets de décret CE, décret simple et arrêté). Les déchets radioactifs métalliques produits par le démantèlement des installations nucléaires pourront être “libérés” et recyclés dans les filières conventionnelles si leur niveau de contamination ne dépasse pas les limites autorisées (dites “seuils de libération”). Ils ne seront plus soumis à aucun contrôle et se retrouveront, à terme, dans notre environnement quotidien. De l’acier contaminé sera déclaré “non radioactif” par l’Administration alors que sa radioactivité artificielle (normalement égale à 0 Bq/kg) pourra atteindre 100 Bq/kg, 1 000 Bq/kg, et jusqu’à 10 millions de Bq/kg !

L’absence de contamination doit rester la norme

D’après les autorités, la « libération » des métaux contaminés aura un impact sanitaire négligeable et permettra d’économiser les ressources naturelles et les capacités des installations de stockage de déchets radioactifs.

Nous considérons que la priorité est d’isoler les déchets radioactifs des êtres vivants pendant tout le temps où ils restent nocifs. Si les autorités veulent économiser les capacités de stockage, elles doivent d’abord rendre obligatoire la densification des déchets métalliques afin de réduire les 85% de vide qui les composent ! (1)

Par ailleurs, rien ne garantit que le recyclage des métaux contaminés dans le domaine public permette d’économiser les ressources naturelles. Le bilan réel dépend de paramètres qui ne sont pas maîtrisés. EDF et Orano reconnaissent, de plus, que le recyclage à l’intérieur du secteur nucléaire est possible (fabrication de conteneurs en acier pour les déchets radioactifs) mais ils écartent cette option à cause d’un surcoût.

Nous demandons que toutes les options de gestion des déchets de très faible activité soient étudiées et que soient retenues les plus favorables à l’environnement et à la santé (même si elles sont plus onéreuses pour les exploitants). La gestion des déchets radioactifs doit rester à la charge de ceux qui les produisent, sans transfert de risques sur les générations actuelles et futures.

Nous ne sommes pas des cobayes !

En 50 ans, les limites de dose ont dû être abaissées plusieurs fois parce que les faibles doses de rayonnements ionisants se sont révélées plus nocives qu’attendu. Et ce n’est pas fini : des concepts de base sont remis en question et la liste des maladies radio-induites s’allonge. Dans un tel contexte, prendre la décision de disséminer volontairement, et de façon irréversible, des substances radioactives est irresponsable.

La libération des matériaux contaminés contrevient par ailleurs à l’obligation de limiter, autant que raisonnablement possible, les niveaux d’exposition et le nombre de personnes exposées. Elle est aussi en totale contradiction avec les efforts consentis pour diminuer l’exposition des personnes à la radioactivité naturelle !

L’étude réalisée par la CRIIRAD démontre que ne sont garantis ni le respect des limites, ni les niveaux de dose et de risque qu’elles impliquent. Nous demandons l’abandon des projets de dérèglementation, à tout le moins un moratoire laissant le temps de produire les contre-expertises et les études indépendantes qui font aujourd’hui défaut. Vu l’importance des enjeux, toutes les zones d’ombre doivent être levées.

Il faut aussi mettre fin à la séparation entre « gestion des déchets radioactifs » et « création des installations qui les produisent ». Les citoyens ne sont pas seulement là pour écoper quand la baignoire déborde. Ils doivent pouvoir agir sur l’ouverture, ou la fermeture, du robinet.

En savoir plus : Synthèse et fiches complémentaires.

Télécharger l’appel au format PDF.

(1) Cas des stockages du CIRES (centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage) qui accueille les déchets radioactifs de très faible activité (TFA) issus notamment du démantèlement des installations nucléaires.

SIGNER LA PETITION

![[Communiqué de presse] Plan de protection de la nappe d’Alsace](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2019/11/Capture-d’écran-2019-11-04-à-09.19.36-1080x612.png)

![[Communiqué de presse] VLIO : une mauvaise réponse à un problème réel](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/04/Capture-VLIO-DNA2018.png)

![[Communiqué de presse] Alsace Nature demande une autre PAC !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/04/VueDuCiel-Maïs-2.jpg)

![[Pétition] Non à la libération des matériaux contaminés dans le domaine public !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/04/criirad-2.png)