![[Pétition] Destruction d’espèces protégées : non à l’impunité offerte par la Loi d’orientation agricole et non à un retour 35 ans en arrière](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2023/06/Pie-grieche-ecorcheur_David-Hackel-1080x675.jpg)

mardi 4 Juin 2024 | A la une, Agriculture et Alimentation, Nature, Pétition, Réseaux Thématiques

Une trentaine d’associations naturalistes – dont Alsace Nature – ont rédigé une pétition – adressée aux ministres de l’Agriculture et de l’Environnement – pour dénoncer une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore, prévue par le projet de loi d’orientation agricole (LOA) notamment dans son article 13.

Texte de la pétition :

M. le ministre de l’Agriculture

M. le ministre de l’Environnement,

Lors du débat sur la loi d’orientation agricole (LOA) à l’Assemblée nationale, le gouvernement vient de porter une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore.

Selon le gouvernement, les agriculteurs vivent très mal le fait d’être passibles de 150 000 euros d’amende et de 3 ans de prison du fait d’être soupçonnés de destruction d’espèces protégées dans le cadre de leur activité agricole ou pour satisfaire à une obligation administrative, comme l’obligation légale de débroussaillement.

Le gouvernement n’apporte aucune preuve du fait que ces peines sont prononcées ni que ces cas sont fréquents. Au contraire, il semble plutôt que la plupart des peines prononcées actuellement soient dérisoires et qu’il n’y aurait que 136 agriculteurs impliqués en 2022 dans une procédure en lien avec le droit de l’environnement et engagée par l’OFB, selon le débat parlementaire.

Aussi, à l’article 13 de la LOA, amendement 4452 2e rectificatif, il est décidé que désormais seules les atteintes “intentionnelles” seront passibles de poursuites pénales pour destruction d’espèces protégées. Pour être constitutionnel, le gouvernement n’a pas pu limiter son amendement aux seules activités agricoles. Il est valable pour toute activité humaine. De plus, le fait d’exécuter une obligation légale ou réglementaire, ou encore de se conformer à une prescription administrative, comme un plan de gestion forestier par exemple, n’est pas considéré comme une atteinte intentionnelle.

Alors que le principe prévalait que “nul n’est censé ignorer la loi”, un nouveau principe de droit apparaît qui limite les poursuites pénales à la volonté de commettre une destruction d’espèces protégées, intention qu’il faudra prouver, remettant en cause un texte vieux de 35 ans (Code rural art 215-1, version du 4/11/1989).

Ainsi, les agriculteurs ne subiront pas de sanction pénale s’ils détruisent des espèces protégées en cas de taille de haie, d’utilisation de pesticides, d’épandage de lisier, de débordement d’une cuve de méthanisation, d’écobuage, etc.

Un forestier pourra détruire des arbres, comme des arbres à cavité, contenant des précieuses espèces protégées s’il le fait selon le plan de gestion forestier, document qui est une coquille vide qui ne permet pas de savoir si des espèces protégées sont présentes ou non.

Mieux encore, un chasseur qui détruit une espèce protégée sans le faire exprès, un promoteur immobilier qui rase un terrain comportant des espèces protégées, par négligence, une commune qui entretient des routes et coupe des arbres en période de nidification, ou dont la station d’épuration fuit par accident et pollue un cours d’eau, un particulier qui épand un produit phytosanitaire dangereux sans faire attention, détruisant par là même toute la petite faune autour de chez lui… dans tous ces cas, la “bonne foi” sera avancée et il faudra au contraire prouver la volonté de détruire les espèces protégées. Cette destruction se produit généralement par imprudence ou négligence. Elle est la conséquence ou l’effet induit d’une activité.

Le texte propose de remplacer des sanctions pénales par des sanctions administratives, généralement prononcées par le préfet. On connaît les décisions, sous l’influence des lobbys, des préfets peu favorables à la protection des animaux et toutes jugées illégales ensuite par les tribunaux, par exemple, ces dernières années, les arrêtés autorisant la destruction indiscriminée des

bouquetins, la chasse à l’alouette des champs et au vanneau huppé, à la barge à queue noire, au courlis cendré, au grand tétras, les méthodes de chasse traditionnelle, la chasse des oies au moment de leur migration, les arrêtés portant sur la destruction des cormorans en eaux libres, etc.

Le texte propose de favoriser les “restaurations écologiques”. Mais ce qui est détruit est détruit.

Quand un animal est mort, c’est trop tard !

La mesure étant introduite par un amendement, aucune mesure d’impact n’a été effectuée et le Conseil d’État n’a pas pu se prononcer.

Ce texte constitue une régression du droit de l’environnement (art 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, partie du bloc constitutionnel).

Selon le bilan 1989-2019 publié par la LPO, le Muséum national d’Histoire naturelle et l’OFB, près de 30 % des oiseaux appartenant aux espèces les plus communes ont disparu des campagnes françaises.

Qui plus est, entre 1970 et 2018, 69 % des populations d’animaux sauvages suivies ont disparu selon le WWF. Ce n’est pas près de s’arrêter avec l’absolution donnée pour destruction d’espèces protégées.

Nous demandons un retrait de l’article 13 lors de la discussion au Sénat.

JE SIGNE LA PETITION

mercredi 28 Fév 2024 | A la une, Nature, Réseaux Thématiques

[communiqué de France Nature Environnement]

le 27 février 2024

Mardi 27 février 2024, le Parlement européen adopte le règlement sur la restauration de la nature, pierre angulaire du volet biodiversité du “Green Deal”. Le texte a traversé d’intenses phases de négociations entre le Conseil et le Parlement, et survécu à une campagne de désinformation massive orchestrée par la droite et l’extrême-droite.

Avec plus de 80% d’habitats naturels en mauvais état, et 70% de sols en mauvaise santé, l’UE se dote aujourd’hui des moyens nécessaires pour pérenniser les modes de vie de ses citoyen·nes et de son économie.

Aujourd’hui, les Etats membres s’engagent à mettre en place des mesures de restauration sur 20% des terres et mers européennes d’ici 2030, et sur 100% des surfaces dégradées d’ici 2050. Cet objectif général sera décliné par type d’écosystème (marins, forestiers, agricoles, urbains, etc.) et adapté aux réalités environnementales nationales. Les Etats membres ont désormais deux ans pour élaborer leurs plans nationaux de restauration, qui seront révisés par la Commission jusqu’en 2027 au plus tard.

Restaurer la biodiversité pour l’humain et la nature

La biodiversité décline à un rythme sans précédent dans le monde, et en Europe, avec des conséquences dévastatrices.

Selon la Commission européenne, 81% des habitats et des écosystèmes de l’UE sont en mauvais état de conservation. En France, le constat est similaire avec seulement 20% des habitats en bon état de conservation en métropole sur la période 2013-2018. Un chiffre qui baisse même à 6% pour les écosystèmes marins et côtiers et pour les écosystèmes humides (données de l’Observatoire national de la biodiversité). Une dégradation qui a un impact sur les espèces végétales et animales. Le rapport de la Commission européenne sur l’état de conservation de la nature dans l’Union européenne montre que les populations d’oiseaux déclinent et que 63 % des autres espèces ont un état de conservation jugé « insuffisant » ou « médiocre » (EUR-lex).

Il convient de rappeler que cette érosion dramatique de la biodiversité est liée aux activités humaines. A l’échelle mondiale, les cinq grands facteurs d’érosion de la biodiversité sont l’artificialisation des milieux naturels, la surexploitation des ressources, le changement climatique (d’origine anthropique), la pollution, et enfin les espèces invasives et envahissantes. Et l’érosion de la biodiversité menace directement la pérennité de nos modes de vie. Le Forum économique mondial a estimé en 2020 que plus de 50% du PIB mondial (soit 44 000 milliards de dollars) dépend de la nature et de ses services. La nature est en effet le support de nombre d’activités essentielles à notre existence et nos économies : production alimentaire, extraction de matériaux renouvelables (comme le bois ou les fibres textiles), assainissement de l’eau, régulation du climat, ou encore protection contre les catastrophes naturelles (glissements de terrain et inondations par exemple).

Ainsi, la restauration des écosystèmes au sein desquels (et par lesquels) nous vivons relève d’un impératif scientifique et social, pas d’un choix idéologique. Après l’inefficacité des engagements volontaires passés, l’inscription d’une obligation légale de restauration dans les textes européens est un signal fort. Ce signal est d’autant plus important que l’UE s’est engagée pour la biodiversité au niveau international, via l’accord de Kunming-Montréal dont elle a soutenu l’ambition, et elle se doit désormais d’être exemplaire et de montrer la voie aux autres pays. Au sein de l’Union, le cadre et les ambitions partagées du règlement sur la restauration de la nature viendront donner cohérence et ampleur aux efforts de restauration déjà portés à certaines échelles nationales ou dans les territoires par de nombreux acteurs (collectivités, syndicats mixtes, associations, exploitants en agroforesterie, usagers de la nature, etc.).

Il reste aujourd’hui aux Etats Membres à traduire cette ambition dans leurs plans nationaux, en définissant des cibles et moyens d’actions adéquats. France Nature Environnement et l’ensemble de la société civile seront là pour soutenir la France dans l’élaboration de stratégies ambitieuses et vitales pour nos écosystèmes.

Une victoire citoyenne face à des stratégies électoralistes

Dans un contexte pré-électoral, la proposition de règlement sur la restauration de la nature a fait l’objet d’une campagne de torpillage et de désinformation massive – orchestrée par une alliance entre partis de droite et d’extrême-droite, et alimentée par les lobbies de l’exploitation intensive des ressources naturelles (agriculture, pêche, foresterie).

Le 12 juillet 2023, la restauration des écosystèmes européens a été sauvée de justesse au Parlement – à 12 voix près sur 648 – contre une tentative d’annulation pure et simple du texte. Motivés par un calcul électoraliste, les libéraux et conservateurs européens se sont alliés pour polariser le débat, en jouant sur la peur et en utilisant la crise agricole à leur avantage. Inversant causes et conséquences, l’alliance des droites a brandi la menace de l’insécurité alimentaire et de la perte de souveraineté si l’UE désirait mettre en œuvre son « Green Deal ». Or, aujourd’hui, c’est bien la surexploitation des ressources, la pollution et l’artificialisation des terres qui menacent nos systèmes de production.

Toutefois, la mobilisation massive de la société civile l’a emporté sur les contre-vérités : citoyen·nes, scientifiques, associations de protection de l’environnement, mais aussi grandes entreprises se sont exprimés par milliers en faveur du règlement sur la restauration de la nature. Pour l’ensemble de ces acteurs, c’est la protection des écosystèmes et la présence d’un cadre réglementaire fort qui assurera la transition et la résilience de notre société, en garantissant la durabilité de nos ressources et en favorisant la planification à long terme pour la transformation de nos modèles économiques.

Cette victoire confirme le rôle clé de l’Union européenne dans la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. A l’approche des élections européennes, France Nature Environnement appelle donc chacun et chacune à se rendre aux urnes le 9 juin 2024 pour permettre la poursuite des efforts engagés avec le Green Deal.

Pour aller plus loin

jeudi 4 Mar 2021 | A la une, Nature, Réseaux Thématiques

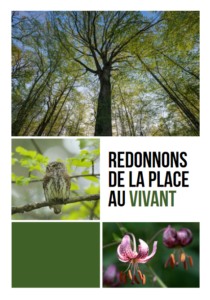

Face au constat du déclin alarmant de la biodiversité, plusieurs personnalités et associations se sont associées pour publier un manifeste intitulé : « Redonnons la place au vivant » et pour demander la création de zones de libre évolution naturelle sur 10% de notre territoire.

« La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine – et le taux d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier ».

C’est avec ces mots que l’IBPES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) a lancé l’alerte dans son rapport paru en 2019. Sur les 8 millions d’espèces animales et végétales sur Terre, le rapport estime qu’environ 1 million sont aujourd’hui menacées d’extinction (…), chose « qui n’a jamais eu lieu auparavant dans l’histoire de l’humanité ». Et parmi les 5,9 millions (estimation) d’espèces terrestres, plus de 500.000 ne bénéficient plus de l’habitat naturel nécessaire à leur survie à long terme ! Et la crise de la Covid-19 ne fait que renforcer nos craintes : le recul du monde sauvage face à la pression humaine favorise l’émergence de nouveaux pathogènes.

Un bilan de la biodiversité en France alarmant

La France n’échappe pas à ces menaces. La nature régresse du fait des activités humaines : artificialisation des sols et fragmentation des milieux naturels, surexploitation des ressources, pollutions de l’air, de l’eau et des sols, usage massif des pesticides en agriculture, chasse. Les forêts sont en grande partie exploitées, les zones d’agriculture industrielle artificialisées, les cours d’eau aménagés, les zones humides drainées, les prairies de montagnes usées en grande partie par le pastoralisme, les mers vidées par la surpêche. Il n’y a plus assez de très vieux arbres dans nos forêts, les oiseaux et les papillons se font rares dans nos campagnes. Certaines espèces d’animaux sauvages ont presque disparu. Les écosystèmes sont fortement perturbés et ne peuvent plus rendre les services qu’ils offrent habituellement aussi bien à l’humain qu’à la nature : purification de l’eau et de l’air, atténuation des crues et de l’effet des sécheresses, maintien de la pollinisation, régulation du climat, régulation de la dynamique des pathogènes et parasites, etc. Et pourtant… la variété des paysages et la richesse des écosystèmes de notre merveilleux pays nous confèrent une responsabilité réelle vis-à-vis du vivant : la France accueille plus de 160 000 espèces (1), soit environ 2% des espèces connues sur notre planète. Il s’agit de la plus grande biodiversité d’Europe

Aujourd’hui en France, moins de 1,54% du territoire métropolitain terrestre bénéficie d’une protection dite « forte » (2). Or à l’intérieur de ces espaces de protection « forte », l’exploitation forestière, le pastoralisme et la chasse sont encore bien présents. La chasse est autorisée dans 3 zones-cœurs de parc national sur 11 (Parc National des Calanques, des Cévennes et de forêts), dans une grande majorité des Réserves Naturelles nationales et dans la plupart des Réserves Naturelles régionales. En outre, la chasse et la pêche ne sont pas partout interdites dans les réserves biologiques. Les forêts et les pâturages sont exploités dans les zones cœurs des parcs nationaux de montagne et dans de nombreuses réserves naturelles. À ce jour, on peut estimer que seuls 0,6% du territoire terrestre métropolitain français assurent la libre expression des processus naturels

Offrons 10% de notre territoire à la nature, sans intervention humaine

Le Président Emmanuel Macron a déclaré en mai 2019 vouloir protéger 30% des espaces naturels sur terre et en mer, dont 1/3 « en pleine naturalité » (devenu entre-temps «en protection forte »), soit 10% à l’horizon 2030. Cet objectif est entériné dans la stratégie Biodiversité de la France et de l’Union Européenne 2020-2030.

Mais quelle définition donner à la pleine naturalité ou protection forte dont parle le Président Macron ?

Devant l’urgence de préserver la nature et les humains, nous nous réjouissons des déclarations faites, qui pourraient être une véritable révolution, tout en redoutant les artifices de langage. La protection forte ne doit pas être un consensus mou qui ne nous ferait en rien gagner la bataille de la biodiversité.

En février 2009 déjà, le Parlement européen avait adopté un rapport invitant les Etats membres à développer de vastes zones de nature « vierge ». La protection forte de l’Europe a été définie par l’initiative Wild Europe en 2012 : « Un espace à haute naturalité est une zone gouvernée par des processus naturels. Elle est composée d’espèces et d’habitats naturels et suffisamment grands pour le fonctionnement écologique effectif des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle. » Ce qui signifie une zone sans chasse, sans exploitation du bois, des terres ou des minéraux, sans contrôle des espèces.

• Renforçons la protection forte française pour que les 10% promis le soient en libre évolution (en pleine naturalité) en adoptant la définition européenne des zones de nature vierge (3).

• Créons des zones de libre évolution à l’intérieur d’espaces encore trop mal protégés (Parcs Naturels Régionaux, zones Natura 2000, etc.) mais aussi là où cela sera profitable à de nouveaux territoires. Créons de nouveaux outils pour faciliter leur mise en place.

• Visons systématiquement la présence de toutes les composantes d’un écosystème laissé en libre évolution afin de garantir son fonctionnement optimal.

• Encourageons les propriétaires privés à rendre certaines de leurs parcelles à la nature sauvage avec une garantie sur le long terme.

• Inscrivons ces propositions dans la nouvelle stratégie des Aires Protégées 2020-2030 de la France. Arrêtons de vouloir maîtriser et exploiter la totalité des espaces et des écosystèmes, laissons, en certains lieux, la nature prendre la direction qu’elle souhaite ! Car la nature libre, autonome, spontanée et sauvage a des capacités de réparation étonnantes, à condition qu’on lui en laisse l’espace et le temps. Sans intervention humaine quelle qu’elle soit, la forêt se reconstitue, la faune revient et retrouve sa densité naturelle sans qu’il soit besoin de la réguler.

L’urgence démontrée de telles mesures appelle une volonté forte quant à leur mise en œuvre. Mais nous savons aussi que la garantie de vrais progrès en ce sens repose, au-delà même des moyens, sur la qualité des dialogues, des concertations qui les accompagneront. Créons donc les conditions d’un partage exigeant, fondateur de décisions claires et mieux susceptibles ainsi d’être partagées (4). Le déclin de la biodiversité n’est pas inéluctable. Redonnons de la place au vivant !

VOIR LA VERSION DU MANIFESTE EN PDF

VOIR LA VERSION DU MANIFESTE EN PDF

Les signataires :

Personnalités:

Isabelle Autissier, navigatrice et écrivain

Jean-Michel Bertrand, photographe, cinéaste animalier et réalisateur

Gilles Clément, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain

Gilbert Cochet, agrégé, attaché au Muséum national d’histoire naturelle, expert au Conseil de l’Europe, expert au Conseil Scientifique régional du patrimoine naturelJe

Jean-Baptiste Dumond, naturaliste-photographe

Stéphane Durand, éditeur et auteur

Jean-Claude Génot, ingénieur écologue, écrivain

Marc Giraud, écrivain, naturaliste, chroniqueur

Francis Hallé, botaniste, biologiste et dendrologue

Nicolas Hulot, président d’honneur de la Fondation Nicolas Hulot

Béatrice Kremer-Cochet, agrégée, experte au Conseil Scientifique régional du patrimoine naturel

Virginie Maris, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la philosophie de l’environnement

Roger Mathieu, naturaliste, écrivain

Baptiste Morizot, enseignant-chercheur en philosophie

Vincent Munier, photographe animalier

Jacques Perrin, comédien, producteur

Matthieu Ricard, moine bouddhiste tibétain, essayiste et photographe

Sylvain Tesson, écrivain, voyageur

Associations

Animal Cross, ASPAS, FNE Auvergne Rhône-Alpes, Forêts sauvages, Association Francis Hallé, Alsace Nature, Mille traces, Faune sauvage, FNE Midi-Pyrénnées, Wild Europe, Bretagne Vivante, Ferus ..

Sources :(1) MNHN 2015 : 160 612 espèces (sur 8-10 millions estimées dans le monde), soit 2%(2) : Source INPN 30 octobre 2020 : Les coeurs de parc national (0,77% du territoire) – Les arrêtés de protection de biotope ou de géotope (0,32% du territoire) – Les réserves naturelles nationales, régionales et de Corse (0,36% du territoire) – Les réserves biologiques forestières dirigées et intégrales (0,09% du territoire)(3) Définition de l’initiative Wild Europe de 2012(4) Nous sommes pour notre part en discussion et convergence de réflexion avec les associations Francis Hallé pour une forêt primaire (qui a attiré l’attention d’E. Macron sur son projet qui a répondu favorablement à la démarche) (https://www.foretprimaire-francishalle.org/), ASPAS (https://www.aspas-nature.org/) et d’autres qui se positionneront dans les prochaines semaines

mardi 17 Déc 2019 | Eau et zones humides, Forêt, Nature, Réseaux Thématiques

Communiqué de notre fédération nationale France Nature Environnement

Le gouvernement a ouvert jusqu’au 20 décembre, une consultation sur un projet d’arrêté qui vise à se débarrasser d’avis gênants en matière de protection d’espèces protégées. Il propose de transférer des avis d’une instance nationale indépendante en matière d’environnement, le Conseil National de Protection de la Nature, à leurs pendants régionaux, les Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel. Or ces derniers s’avèrent moins indépendants et disposent de moins de moyens. France Nature Environnement appelle à contribuer à cette consultation.

C’est quoi cet arrêté ?

C’est le genre de consultation publique qui passe inaperçu tant son intitulé semble obscur. Lisez un peu. Il s’agit du « projet d’arrêté fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature ».

La décision semble indolore, et pourtant le diable se niche dans les détails. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est une instance indépendante. Aujourd’hui, elle est tenue d’émettre des avis scientifiques quand une espèce protégée va être atteinte dans le cadre d’un projet de construction ou de travaux. Les porteurs du projet veulent une dérogation ? Le CNPN étudie cette demande et le projet avant d’émettre un avis qui peut servir d’alerte. Avec ce nouvel arrêté, le gouvernement veut transférer une bonne partie de ces avis à une autre instance : les Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel.

Se débarrasser d’avis gênants

Or, ces conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel sont de par leur mode de nomination moins indépendants que le conseil national de protection de la nature. Ils disposent d’autre part de moins de moyens pour effectuer leurs travaux.

En voulant « déconcentrer » ces avis, l’État essaye de réduire le champ d’action de la seule instance totalement indépendante, de par la loi, sur ces questions. Le Conseil national de protection de la nature produit très régulièrement des avis qui « déplaisent » sur des projets industriels, des projets d’aménagements, des projets de réglementation concernant les espèces protégées, etc. En évaluant rigoureusement les impacts sur les espèces protégées, cette instance a ainsi rendu des avis défavorables concernant un grand nombre de projets d’infrastructures, les barrages de Sivens ou de Caussade, des avis très sévères concernant les arrêtés de gestion du loup, etc.

Une proposition plus juste… mise de côté par le gouvernement

Face à cette volonté du gouvernement, le Conseil national de protection de la nature a proposé une autre répartition des avis obligatoires à produire entre l’échelon national et le régional. Il propose de garder dans le champ de compétence nationale, c’est-à-dire dans son giron du CNPN, les espèces protégées présentant un enjeu de conservation élevé au niveau national, et que celles à enjeu régional restent logiquement traitées à l’échelle régionale. Ce critère s’appuie sur les listes rouges d’espèces menacées établies selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, comprenant les espèces classées comme en danger critique d’extinction, en danger d’extinction et vulnérables.

Une logique purement quantitative de la part du gouvernement

Le gouvernement ne l’a pas suivi et a mis en consultation un projet selon lequel 73 % des avis de demandes de dérogation « espèces protégées », soit près de 1 200 espèces animales et végétales au total, glissent à l’échelle régionale. Ceci sans indication de critères de sélection, seuls des objectifs quantitatifs semblant présider à ce choix.

Pour France Nature Environnement ces choix ne peuvent être fondés que sur une démarche scientifique robuste, garantissant une protection forte des espèces menacées d’extinction, conformément à l’ambition portée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les principes de non régression environnementale ou encore l’absence de perte nette de biodiversité.

C’est pourquoi France Nature Environnement vous invite à participer avant le 20 décembre à la consultation en cours afin que la liste scientifiquement fondée du CNPN, fruit de plusieurs mois de travail, soit retenue par le gouvernement au moment de la décision.

Comment faire pour participer à la consultation ?

Rendez-vous sur la page de la consultation pour le projet d’arrêté fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du CNPN.

Nous vous invitons à répondre défavorablement à la consultation, en vous opposant au projet d’arrêté et en précisant que la liste proposée dans l’avis du CNPN, étayée scientifiquement et répondant aux enjeux à venir concernant la conservation des espèces menacées est la seule qui puisse être acceptée.

Je participe

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

![[Enquête publique] Zones prioritaires pour la biodiversité (ZPB) : participez à l'enquête jusqu'au 19 novembre !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2016/11/ministere-env-1.png)

mardi 15 Nov 2016 | Non classé

Mobilisez-vous jusqu’au 19 novembre pour participer à l’enquête publique sur les modalités de mise en place des futures zones de protection de la biodiversité (ZPB) !

Ce nouvel outil administratif permettra aux préfets d’y imposer des mesures concrètes, comme des cultures favorables, pour protéger certaines espèces fragiles.

Lors du débat sur la Loi pour la reconquête de la biodiversité, adoptée cet été, l’article concernant ces ZPB a particulièrement retenu l’attention des associations de protection de la nature et de l’environnement, qui l’ont largement défendu.

Calqué sur l’outil préexistant, qui permettait au préfet d’imposer certaines cultures sur les zones de captage d’eau potable, ce nouvel outil devient beaucoup plus puissant, en lui permettant cette fois d’imposer des cultures favorables à une espèce particulièrement vulnérable dans n’importe laquelle de ces zones !

Pour notre région, ces ZPB pourraient permettre aux mesures de protection du grand hamster de trouver un nouveau souffle ! Car, si Alsace Nature est favorable à la mise en œuvre d’une concertation avec les agriculteurs, déterminante pour la réussite des plans de sauvegarde, la possibilité d’imposer un programme d’actions en urgence est absolument nécessaire pour certaines espèces.

Jusqu’à présent, seul l’arrêté préfectoral de protection de biotopes (APPB) permettait des mesures similaires. Mais ces APPB ne sont pas adaptés à toutes les espèces et entrainent parfois des difficultés de gestion. Les ZPB arrivent donc à point nommé et, nous l’espérons, sont le signe d’un début de New deal dans la conservation des espèces menacées en plaine d’Alsace.

Néanmoins, si nous sommes favorables à ce nouvel outil, il nous semble important, pour clarifier la démarche, d’y apporter quelques modifications rédactionnelles. A la lecture de l’article R.411-17- 4, il apparait qu’une double lecture est possible de la phrase « la délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité est faite par arrêté du préfet ». En effet, on pourrait entendre que l’ensemble des ZPB sont édictées par un seul arrêté. Or, au regard des enjeux de conservation et de la phase de concertation en amont qui peut être plus ou moins longue, il est clairement préférable de mentionner que « chaque zone prioritaire pour la biodiversité est faite par un arrêté du préfet ».

Par ailleurs, les associations étaient attachées à ce que ce nouvel outil puisse enrichir la palette des outils mobilisables dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissantes. Cela figurait dans les premières versions du texte, mais cet élément a disparu de la version soumise à consultation. Ainsi, il convient de mentionner à l’article R.411-17- 5 : « notamment en termes de maîtrise des espèces envahissantes ».

Enfin, le délai au terme duquel certaines pratiques peuvent être rendues obligatoires doit être ramené à 3 ans, comme prévu dans les premières versions du texte. Le délai de 5 ans retenu est en effet trop long pour des espèces en mauvais état de conservation, en particulier s’il s’agit de restaurer un couvert végétal spécifique.

Moyennant la prise en compte de nos remarques nous émettons un avis favorable à ce décret.

Texte de commentaires proposé par Alsace Nature

Notre association soutient pleinement la mise en ouvre de ce nouvel outil de protection dans la mesure où il ouvre la porte à une nouvelle manière de concevoir la protection des espèces menacées. Particulièrement concernée par le devenir de quelques espèces emblématiques de la plaine alsacienne (à l’image du Grand Hamster -Cricetus cricetus-,…), il apparait clairement au associations que la concertation est importante pour la réussite des plan de sauvegarde mais que la possibilité d’imposer un programme d’actions en urgence est absolument nécessaire pour certaines espèces.

A ce titre les Zones Prioritaires pour la Biodeiversité (ZPB) trouvent totalement leur place dans le paysage juridique de la conservation des espèces.

Toutefois, il nous semble important, pour clarifier totalement la démarche d’apporter quelques modifications rédactionnelles. A la lecture de l’article R.411-17-4, il apparait une double lecture possible sur la phrase « la délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité est faite par arrêté du préfet ». En effet, pour pourrait entendre que l’ensemble des ZPB sont édictées sous un seul arrêté. Au regard des enjeux de conservation et de la phase de concertation amont qui peut être plus ou moins longue, il est clairement préférable de mentionner que « chaque zone prioritaire pour la biodiversité est faite par un arrêté du Préfet ».

Par ailleurs, les associations étaient attachées à ce que ce nouvel outil puisse venir enrichir la palette des outils mobilisables dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissante.

Cela figurait dans les première version du texte mais a disparu de la version soumise à consultation. Ainsi, il convient de mentionner à l’article R.411-17-5, « notamment en termes de maîtrise des espèces envahissantes ». De plus, la version soumise à consultation a vu les délais de mise en oeuvre des ZPS soient revus. En effet, les délais de 5 et 3 ans mentionnés à l’article R411-17-7 nous paraissent incompatibles avec l’enjeu de cet outil. En effet, outre le fait que certains milieux mettent de nombreuses années avant de livrer leur potentiel biologique, il convient aussi de prendre en compte le temps de réponse de l’espèce en tant que telle. Ainsi, si ces délais peuvent totalement être gérer au moment de la concertation autour du programme d’action, il semble particulièrement important de doter le Préfet de la capacité de réagir dans les 3 années (et non les 5). Par ailleurs, en cas d’urgence le Préfet doit pouvoir prendre les mesures qui conviennent ce qui plaide pour la disparition du délais de 3 ans actuellement mentionné.

Moyennant la prise en compte de nos remarques nous émettons un avis favorable à ce décret.

ATTENTION : les éléments proposés ci-dessus doivent vous permettre de rédiger votre propre commentaire lors de cette consultation. Il ne faut jamais recopier mot pour mot, sans quoi les consultations sont considérées comme une seule prise de position.

Clôture de la consultation : 19 novembre 2016

Déposez vos commentaires sur le site du Ministère

Texte du décret ZPB

![[Pétition] Destruction d’espèces protégées : non à l’impunité offerte par la Loi d’orientation agricole et non à un retour 35 ans en arrière](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2023/06/Pie-grieche-ecorcheur_David-Hackel-1080x675.jpg)

![[Enquête publique] Zones prioritaires pour la biodiversité (ZPB) : participez à l'enquête jusqu'au 19 novembre !](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2016/11/ministere-env-1.png)